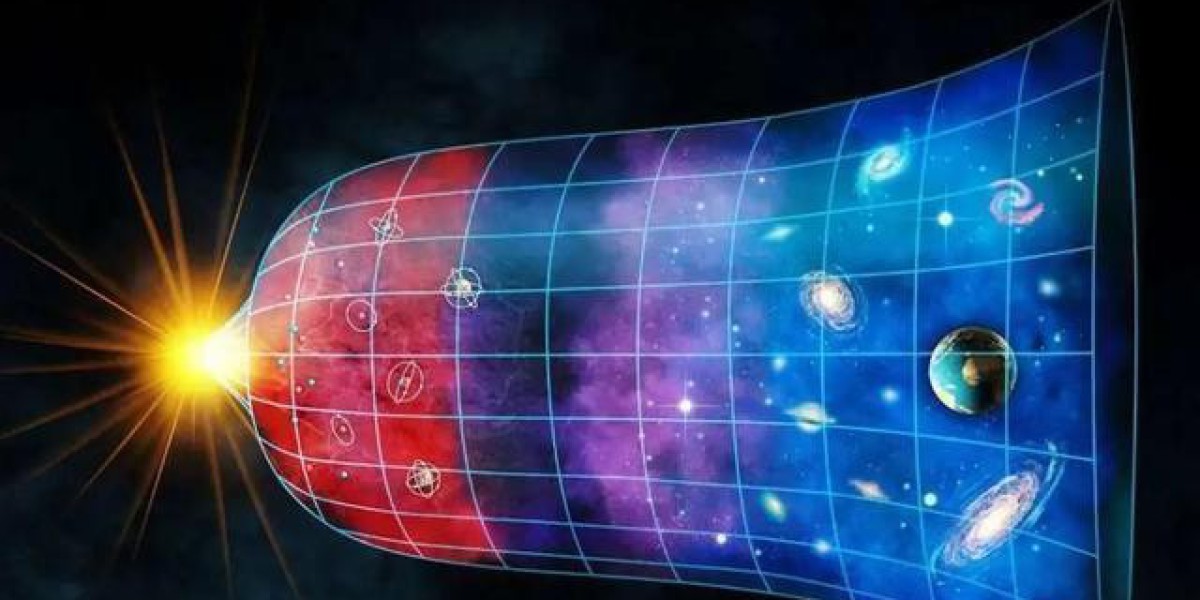

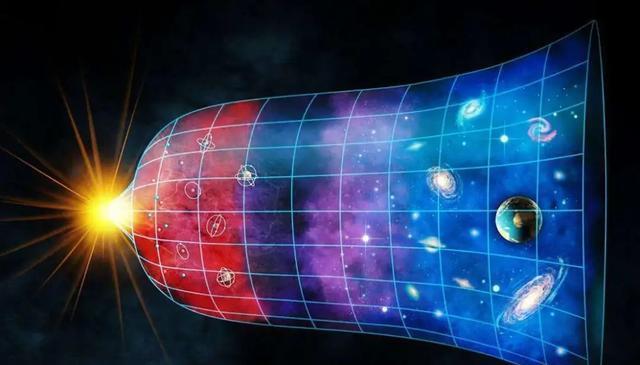

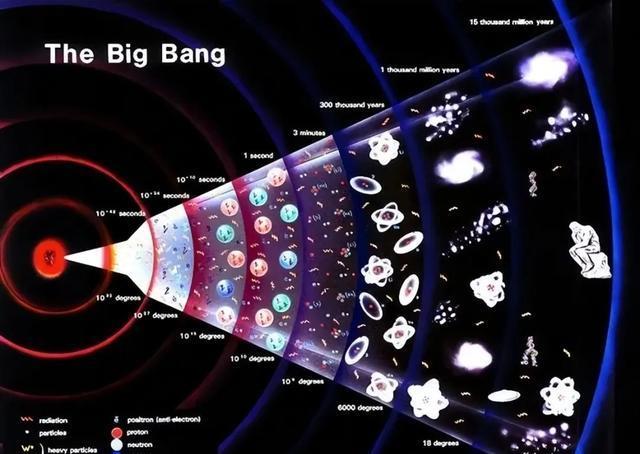

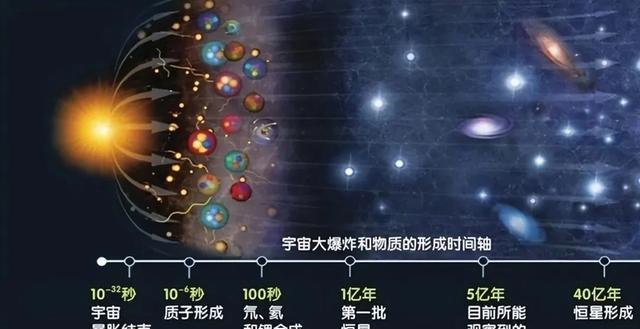

当我们仰望星空,总会忍不住追问宇宙的起源 —— 根据主流的宇宙大爆炸理论,我们所处的宇宙诞生于约 138 亿年前的一个 “奇点”:这个点体积无限小、密度无限大、温度无限高,在一次剧烈的爆炸后,逐渐膨胀形成了如今的星系、恒星和行星。

可一个更令人困惑的问题随之而来:既然宇宙从奇点开始膨胀,那奇点 “外面” 是什么?是另一个宇宙,还是一片虚无?从科学角度来看,这个问题或许本身就存在逻辑偏差,因为 “外面” 的概念,依赖于我们熟悉的 “空间”,而空间本身,正是宇宙大爆炸后才诞生的产物。

要理解这一点,首先得打破一个直觉误区:我们习惯了 “任何事物都有内外” 的日常经验 —— 比如盒子里面有物品,房子外面有街道,地球外面有太阳系。但这种 “内外” 的划分,本质上是基于 “空间” 的存在:有了空间维度(长度、宽度、高度),才能定义 “里面” 和 “外面” 的位置关系。

可根据宇宙大爆炸理论,奇点是宇宙的 “起点”,不仅物质和能量诞生于奇点,时间和空间也起源于奇点的膨胀 —— 在奇点存在的那一刻,还没有 “空间” 这个概念,自然也不存在 “奇点外面” 的空间。就像我们不能问 “在时间开始之前发生了什么”(因为时间尚未存在),也不能问 “奇点外面有什么”(因为空间尚未存在),这两个问题都超出了现有物理规律和时空框架的范畴。

从物理学理论来看,奇点是广义相对论方程推导得出的 “极端情况”。

爱因斯坦的广义相对论描述了引力与时空的关系 —— 质量会弯曲时空,而时空的弯曲又会影响物质的运动。当我们用广义相对论回溯宇宙的演化时,会发现随着时间倒流,宇宙中的物质和能量会不断收缩,最终汇聚到一个体积趋近于零、密度趋近于无穷大的点,这就是奇点。但需要注意的是,广义相对论在奇点处会 “失效”—— 因为当物理量(如密度、温度)趋近于无穷大时,描述微观世界的量子力学效应会变得不可忽略,而目前还没有成熟的 “量子引力理论” 能将广义相对论与量子力学统一起来,因此我们无法用现有理论精确描述奇点本身的状态,更无法推断 “奇点之外” 的情况。

有些观点会猜测 “奇点外面是另一个宇宙”,或 “存在多个平行宇宙,我们的奇点只是其中一个的起点”—— 这类猜想被称为 “多重宇宙理论”。

虽然有部分物理学家基于弦理论、宇宙暴胀理论等提出了多重宇宙的可能性(比如认为宇宙暴胀过程中,可能形成多个相互独立的 “泡泡宇宙”,我们的宇宙只是其中一个泡泡),但这些都还处于 “理论假说” 阶段,缺乏任何可观测的证据。

科学的核心是 “可验证性”,如果一个猜想无法通过实验或观测来证实或证伪,它就暂时不属于科学结论 —— 因此,“奇点外面是多重宇宙” 的说法,更多是基于理论的想象,而非已证实的事实。

还有一种更易理解的类比:将宇宙的膨胀比作气球的膨胀。假设我们是气球表面的一只蚂蚁,只能在气球的二维表面活动,无法感知气球外部的三维空间。

当气球被吹大时,蚂蚁会看到气球表面的所有点都在相互远离,却永远无法知道 “气球外面” 是什么 —— 因为蚂蚁的 “宇宙” 就是气球表面,这个表面之外的空间,超出了它的感知范围和生存维度。对人类而言,我们的宇宙是四维时空(三维空间 + 一维时间),我们只能在这个时空框架内观测和理解事物,而 “奇点外面” 若存在,必然超出了四维时空的范畴,是我们目前无法感知、也无法用现有物理理论描述的领域。

理解这一点,能帮我们更理性地看待宇宙起源的问题:科学不是万能的,它有自己的认知边界,有些问题需要等待理论突破和观测技术进步才能解答,而有些问题则可能因超出时空框架而永远无法用科学回答。

但正是这种对未知的好奇和探索,推动着人类不断突破认知的局限 —— 从牛顿发现万有引力,到爱因斯坦提出相对论,再到如今对量子引力的追寻,每一次理论的飞跃,都让我们更接近宇宙的本质。或许未来某天,我们能找到描述奇点的新理论,那时 “奇点外面是什么” 的答案,才会真正浮出水面。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超