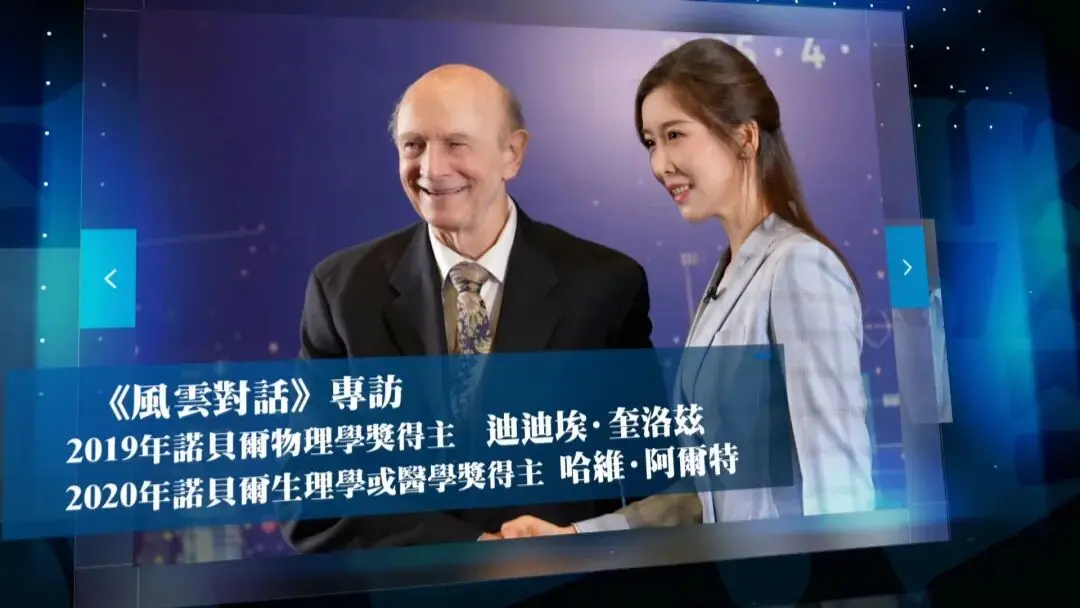

迪迪埃·奎洛兹,瑞士天文学家。1995年,他与导师米歇尔·马约尔在“飞马座51”发现人类首颗围绕类太阳恒星运行的系外行星——飞马座51b,这颗距其母恒星比地球距太阳近约20倍的“热木星”,颠覆了行星形成与迁移的常识,开启了“系外行星时代”。凭借这一突破性成果,两人于2019年共获诺贝尔物理学奖。

迪迪埃·奎洛兹:1995年发现了第一颗系外行星

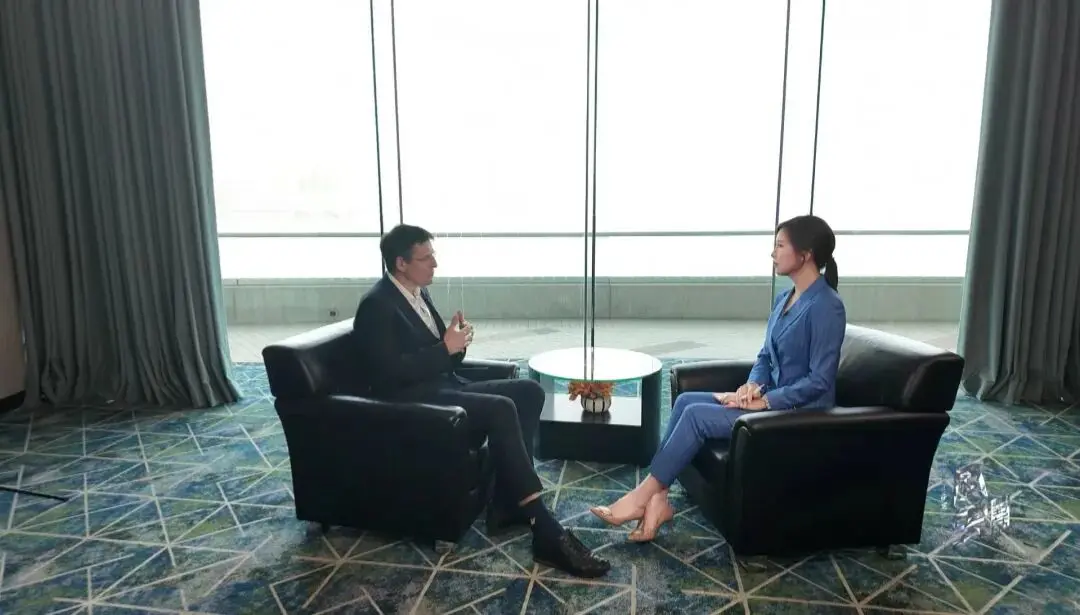

主持人 朱梓橦:

让我们从您的诺贝尔奖获奖之旅开始吧。1995年,您发现了系外行星飞马座51b。请跟我们讲讲那段经历。

2019年诺贝尔物理学奖得主 迪迪埃·奎洛兹:

那是很久以前的事了。我的博士研究课题本来并不是直接寻找行星,而是要开发一套新设备,为最终探测行星创造条件——这原本应该是个漫长的过程。这套设备的原理其实很简单,就是测量恒星速度的变化。如果能检测到恒星速度的微小变化——真的是极其微小的变化,就能推测出可能有行星在绕其运行。

当时的挑战在于,还没有人能够造出这样的设备。而这正是我的工作。使用这台机器时,人们的设想是:如果观测类似太阳系这样的星系,本质上应该尝试探测木星——因为木星是最大的行星,它对太阳施加的影响最大,会改变太阳的运行速度。但木星公转周期很长,超过10年。所以要想观测到变化,必须等待很长时间。你需要年复一年地持续测量,才可能探测到反映行星轨道的微小变化。

所以在我即将完成博士学业时,我才正式开始这个项目,其实根本没人做好探测到任何结果的准备。而我的博导米歇尔·马约尔对我说:"这个实验的关键环节都在你手里了,何不现在就开始?"我说:"好啊,那就开始吧。"于是我就开始观测,其中一颗恒星就是飞马座51。让我大吃一惊的是——最初简直是震惊——我观测到这颗恒星的速度发生了变化。当我开始计算时,发现这根本不可能,因为变化周期太快了,只有短短几天。

最初,我以为是我的程序或设备出了严重问题,一切都错了。过了些时日,我才意识到设备其实运行得非常好。唯一的解释就是——我真的发现了一颗行星。在排除了所有其他可能性后,我最终得出了这个结论。于是,我当天就给导师发了传真,写道:"我想我发现了一颗行星。"在科学界,做预测很常见。如果观测结果和预测完全吻合,那就证明是真的。

于是我做出了预测。六个月后,当这颗恒星再次进入可观测期时,我们重新进行了观测。结果简直像做梦一样——每一个数据点都与预测完美吻合。1995年七、八月间,我们最终确认:这确实是一颗行星。我们在1995年10月正式宣布了这一发现。

当时,几乎没人相信我们的发现——这完全可以理解,因为那颗行星实在太怪异了。它是一颗类木行星,轨道却与木星截然不同。这颗行星的轨道距离其恒星近得离谱,比地球到太阳的距离还要近20倍。这是一颗“热木星”,由于紧挨着恒星,表面温度极高。我们花了数年时间才最终证明这些行星确实存在。问题其实出在当时的行星理论还不够完善。

主持人 朱梓橦:

对普通民众而言,这一发现对我们当下的生活产生了哪些实际影响?

科学之美在于,最初构建知识体系的基础研究往往与社会需求并无直接关联。因为推动科学家前进的首要动力并非实用价值,而是纯粹的好奇心。这种好奇心,或许是人类这个物种最珍贵的禀赋之一。我们天生充满探索欲。当你开始有所发现时,这些研究成果终将以某种方式影响人类社会。我举个绝佳的例子:一百年前,爱因斯坦纯粹出于美学追求,发现了时间与空间的本质联系。

如今这一理论已产生巨大实用价值——全球定位系统(GPS)正是基于此原理运作。当爱因斯坦提出那个方程式时,他根本没想到GPS应用,只是想解开宇宙中一个极具美学意蕴的谜题:时空的交织。

迪迪埃·奎洛兹:并不倾向于认为生命来自宇宙他处

截至目前,巴黎天文台的系外行星数据库中,已确认的系外行星数量突破4000颗。人类不断揭开新的星际世界,从炽热的“热木星”到潜在宜居行星,扩展了天文学版图,也让“我们是否孤独”进入科学探索。如今,奎洛兹在剑桥大学“宇宙生命中心”继续领航,探寻生命的起源与分布。

主持人 朱梓橦:

若论生命起源,您是否支持“有生源说”——即生命可能肇始于宇宙他处?

科学无关信不信,只关乎事实。目前我们掌握的几个确凿事实是:地球上的水自诞生之初就已存在——这意味着最基本的生命条件早已具备;而且地球温度从一开始就非常适合进行复杂化学反应。所以根本无需到宇宙其他地方寻找生命起源。而且宇宙对有机分子而言其实危机四伏。在太空中,有机分子极易被摧毁。因此,我并不倾向于认为生命来自宇宙他处。这种假说唯一能解释的只是时间问题。我们已有30亿年的演化历程为证,但不可否认的是,在地球形成后的首个10亿年间,生命迹象便已早早显现。这是第一要素。更关键的是第二要素:我们已在彗星上发现大量复杂化学反应,但最新研究表明,这些复杂分子与地球生命分子存在本质差异。生命诞生的关键在于分子不能完全随机组合,而必须遵循特定的有序结构——这种有序性我们称之为“现实法则”。生命特有的“现实法则”精准体现于其有机分子的特定结构之中,而彗星上的复杂分子并不具备这样的特征。现有证据更倾向于表明,生命更可能起源于地球而非来自外太空。但科学在不断演进,谁知道明天会怎样?或许有人会有新发现。但就目前而言,关于生命化学起源的研究重点与举证责任,更应着眼于地球自身的演化环境。

迪迪埃·奎洛兹:小行星威胁可控

现有技术已具备偏转此类撞击的能力

近日,美国宇航局近地天体研究中心和欧洲航天局行星防御办公室确认,小行星2024 YR4不会在2032年撞击地球,但仍有约4%的概率在2032年12月 22日撞击月球。这颗直径相当于15层楼高的岩石,如若撞击月球,可能形成数百米宽的新陨坑,并带来壮观的流星雨,同时对地球轨道上的卫星和空间站构成威胁。

主持人 朱梓橦:

一颗编号为“2024YR4”的小行星潜在撞击预测引发全球关注。若撞击成真,将会产生怎样的影响?

首先必须明确的是,我们无法断言撞击必然发生。这是因为该天体对微小引力扰动极为敏感——在抵达地球前,任何细微的引力变化都可能彻底改变其运行轨迹。要知道,地球其实非常小,很容易被“错过”。历史上我们多次发现看似要撞地球的小天体,最终却都擦肩而过。所以,这次很有可能也不会真的撞上地球。这是首先要说明的。

其次,如果真的发生撞击,只要天体直径超过几百米,就会对地球造成影响,影响程度则因大小而异。如果它直径是100米,相当于一颗小型原子弹的破坏力。但要产生重大全球性灾难,天体直径必须要大得多,达到数公里直径才能引发类似恐龙灭绝的灾难。若直径达到20公里,则将造成行星级别的毁灭性撞击。

所幸的是,我认为人类现有的空间技术已具备偏转此类撞击的能力——只要目标天体体积不过于庞大,我们完全能够实现轨道干预。其实只需施加微小推力即可,因为地球很小,擦肩而过就足够了。

主持人 朱梓橦:

您似乎对此充满信心。当前近地小行星防御领域有哪些最新进展?能否举例说明?

我认为,太阳系中有许多星体物质在轨道上运行,偶尔会偏离轨道坠落。其中大多数会直接坠入太阳,无需担心,但也有一部分可能坠向地球。因此,坠落物质的风险一直存在,虽然概率极低,但既然我们已经掌握能够应对这类风险的技术,我认为没有理由不采取行动。所以开展近地天体防御很重要,因为通过天文望远镜,我们完全可以实现对这类天体的系统追踪。

哈维·阿尔特:从发现丙肝病毒到找到治愈方法

用了近四十年

哈维·阿尔特长期在美国国立卫生研究院(NIH)从事研究工作,是国际输血与病毒学领域的权威。上世纪七十年代,正是凭借他在NIH的研究,科学界首次确认了一种既非甲型也非乙型的神秘肝炎病毒。

2020年10月5日,在全球疫情阴霾下,阿尔特与迈克尔·霍顿、查尔斯·赖斯因发现丙型肝炎病毒而共同获奖。他们的研究,不仅让数百万患者重获健康,也为彻底根除丙型肝炎点燃了希望。

主持人 朱梓橦:

我了解到,当您得知自己获奖的消息时,您正在家中休息。您当时的第一反应是什么?

2020年诺贝尔生理学或医学奖得主 哈维·阿尔特:

实际上,我不是在家休息,而是在睡觉。当时是凌晨4点15分,电话响了。我没接,因为我们接到的电话几乎都是推销电话——比如有人要给你的车延保。我甚至没想过可能是家人出了什么事,我就是没接。大约5分钟后,他们又打来。我还是没接。当电话第三次响起时,我气冲冲地从床上爬起来,正准备发作......突然听到对方说:“我是斯德哥尔摩的托马斯·佩尔曼”。我立刻安静了。他说:“您获奖了”,我们简短聊了几句。我说这是我接到过最棒的叫醒电话。

1975年我们首次发现一种新病毒——当时我们并不知道它是什么,但确实是在那时发现了它。

这个过程其实分为三个阶段。首先是观察到非甲非乙型肝炎——发现存在新型病原体,且其在输血传播性肝炎中至关重要。很多人因此感染。我们证明了这种病毒会导致慢性肝炎、肝硬化和肝癌。第二步是克隆技术,我们证实了他们克隆出的病毒正是我们发现的那种。第三步则是2013、2014年左右出现的神奇疗法。我们现在已经治愈了所有患者。在全球范围内,只要确诊感染丙型肝炎,都能被治愈。但问题在于很多人——绝大多数人并不知道自己感染了,因为这算是种隐匿性疾病。直到30、40甚至50年后,才可能发展为肝功能衰竭。正是这三个阶段最终让我们共享了诺贝尔奖。

哈维·阿尔特:丙肝常无症状潜伏数十年,

唯有通过检测发现

主持人 朱梓橦:

我们都知道丙型肝炎被称为“沉默杀手”。但公众对这种病毒的认知度似乎较低。您认为原因何在?我们又该如何改善全球范围内的防治现状?

我们努力过。您知道艾滋病病毒曾造成毁灭性影响,人人自危,纷纷接受检测。在有效疗法出现前,大量患者死亡。而丙型肝炎则不同,因为感染初期几乎无症状。部分患者会出现皮肤黄染等典型肝炎症状,但大多数病例——85%的病例会慢性化。直到30、40甚至50年后,患者的肝脏才开始恶化。肝脏是惊人的器官,具有疯狂再生能力。因此虽然疾病持续进展且肝脏不断自我修复,但最终还是会出现越来越严重的纤维化和瘢痕化。

当前必须找到这些无症状携带者——许多人正致力于此。唯一的方法是进行检测。现有指南指出:如果你是婴儿潮世代(1945-1965年出生),这个年龄段群体曾普遍共用娱乐性药物,该人群丙肝感染率极高。因此有明确建议称,出生在这个时段的人应该接受检测。所有到医院就诊者终生至少应检测一次。而吸毒人群正是当前新发病例的最主要来源。

但这些机制效果不足。仅靠信息传播效果有限,虽有一定帮助。医生必须提高意识——若接诊未检测者,无论是否已知风险因素都应进行检测。但当前真正需要的是全国性筛查。埃及已实施此项措施,成为丙肝治愈的成功典范。

以中国为例,人口如此庞大——能否真正实现全民检测?这将是巨大挑战,但可以分省推进。香港或是理想试点,因其地域范围相对有限,或许能实现全民检测并治愈所有阳性患者。

哈维·阿尔特:丙肝疫苗研发因病毒高变异率受阻

主持人 朱梓橦:

众所周知,与甲型肝炎和乙型肝炎不同,目前没有针对丙型肝炎的疫苗。原因何在?主要难点是什么?

难点在于病毒本身。丙型肝炎病毒变异速度极快,与艾滋病病毒高度相似。作为RNA病毒,这类病毒以高变异率著称。即使产生抗体——我们在患者身上已验证这点——所产生的抗体仅对感染时的病毒变体有效,对随后变异出来的新病毒无效,因为病毒会不断变异。这是疫苗研发的主要障碍。

目前正尝试采用mRNA疫苗,观察是否能有更好效果。但传统疫苗研发方法对艾滋病病毒和丙型肝炎病毒均无效。该方法对乙型肝炎效果显著,因为乙型肝炎是DNA病毒,变异程度较低。当然乙肝还有别的系列难题。但无论如何,针对丙肝的疫苗研发投入了大量精力——到目前为止仍未成功。

主持人 朱梓橦:

但在没有疫苗的情况下,我们能否根除丙型肝炎病毒?正如您所说——埃及的成功案例。

虽然可以,但存在挑战。疫苗才是根本解决途径。不过通过“检测并治疗”策略确实可行——但这意味着要检测数以百万计的庞大人口。不过这种策略确实可行。

哈维·阿尔特:中国在乙肝防控与科研方面贡献巨大

主持人 朱梓橦:

您认为中国在乙肝、丙肝等病毒的防控方面取得了哪些进展与发展?

中国的发展成就令人惊叹。科技领域发展迅猛,而技术在现代至关重要。中国在乙型肝炎防控方面的贡献尤为突出——包括乙肝疫苗接种和乙肝治疗方案。虽然乙肝不像丙肝那样可以根治,但可以有效控制。就像艾滋病病毒一样,可以使其成为潜伏性感染。许多乙肝早期研究源自中国,包括疫苗有效性验证、肝细胞癌预防等研究,这些成果都出自中国。

我看到中国目前在科技领域和对年轻学者的支持方面正在爆发式发展。遗憾的是,美国正走向相反方向——科研资助正在被削减而非增加,我指的是医学科学,主要是医疗卫生领域。

哈维·阿尔特:AI不会取代医生,但能辅助诊断

主持人 朱梓橦:

您认为人工智能如何在疾病诊断及治疗方面发挥作用?甚至AI有可能在特定领域替代医生和临床工作者吗?

2020年诺贝尔生理学或医学奖得主 哈维·阿尔特

我们并不希望如此。我认为AI不会取代医生,但能有效辅助诊断。输入患者症状后,系统可生成鉴别诊断——“这可能是什么病”。假设技术足够成熟,或许可以说不需要医生而直接由机器诊断,但我认为这不会成为现实。医生还承担着另一种社会功能——患者更希望与医生面对面交流。

当前远程医疗正发挥重要作用——医生可远程诊疗患者,判断病情严重程度,理论上还可开具处方,这已成为现实。以美国为例,西部偏远地区可能每百英里才有一名医生,而城市却医生云集。远程医疗能改善这种失衡。

现在人们发现,丙型肝炎治疗无需医生全程介入——因为疗法几乎无副作用,可直接让患者带两个月的药量回家治疗,归来时便已痊愈。这些甚至可由非医师专业人员完成。

制片人:王志江

编导:杨若涵

编辑:杨若涵