封面新闻记者 张峥

“没有想到,我们的发现能够与诺贝尔奖如此近距离地交汇。”

10月10日,在电子科技大学可持续能源与催化团队实验室里,博士后刘春晓望着团队60余人历时5年制造出的CO₂电解装置感慨道。就在2025年10月6日,他所在的联合团队一篇题为《基于电催化-生物催化耦合的人工海洋碳循环系统》的研究论文正式发表于国际顶级期刊《自然•催化》。而他们所采用的核心催化方法的理论基础,正是由三位科学家历经三十年接力构建、并最终获得2025年诺贝尔化学奖认可的金属有机框架材料(MOF)。

这个被誉为“分子乐高”的多孔晶体结构,不仅为现代化学打开了通往精准合成的新大门,也在提出30年后,从最初的“冷门理论”一步步走向解决全球环境与能源问题的现实应用。

“我们受今年诺奖成果的启发,选择MOF材料作为催化剂,应用到海水中捕捉CO₂。未来,我们希望在沿海地区建设‘绿色工厂’,直接向取之不竭的海洋要碳源,利用海上风电供能,实现‘边捕碳、边产料’,创造出一条全新的碳捕获与转化新方式。”团队负责人夏川在接受封面新闻记者采访时,这样说。

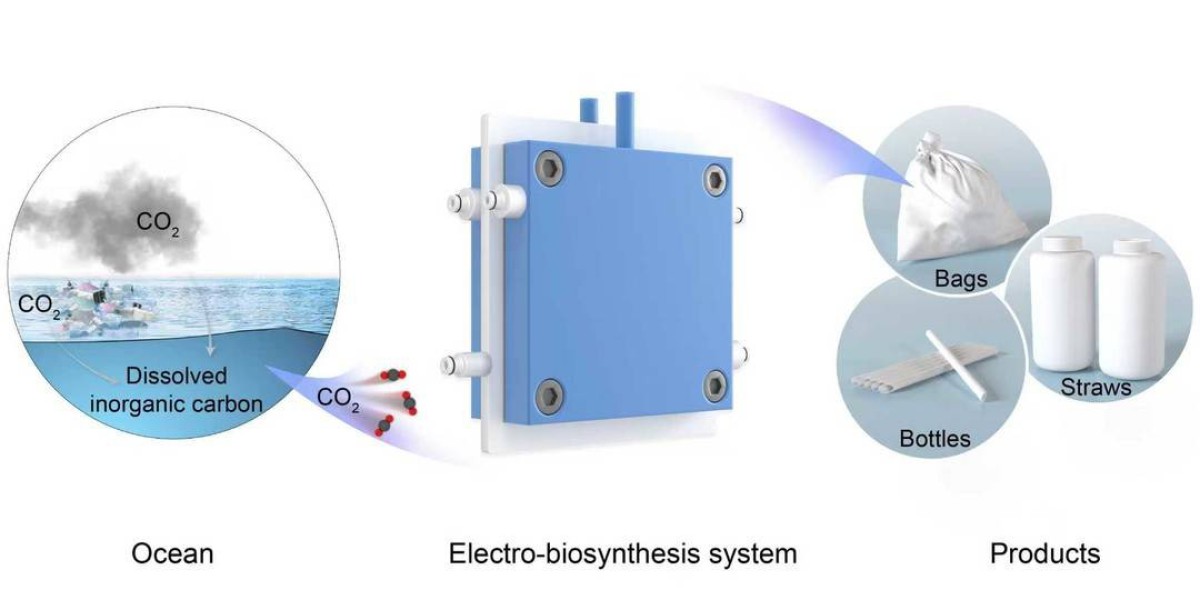

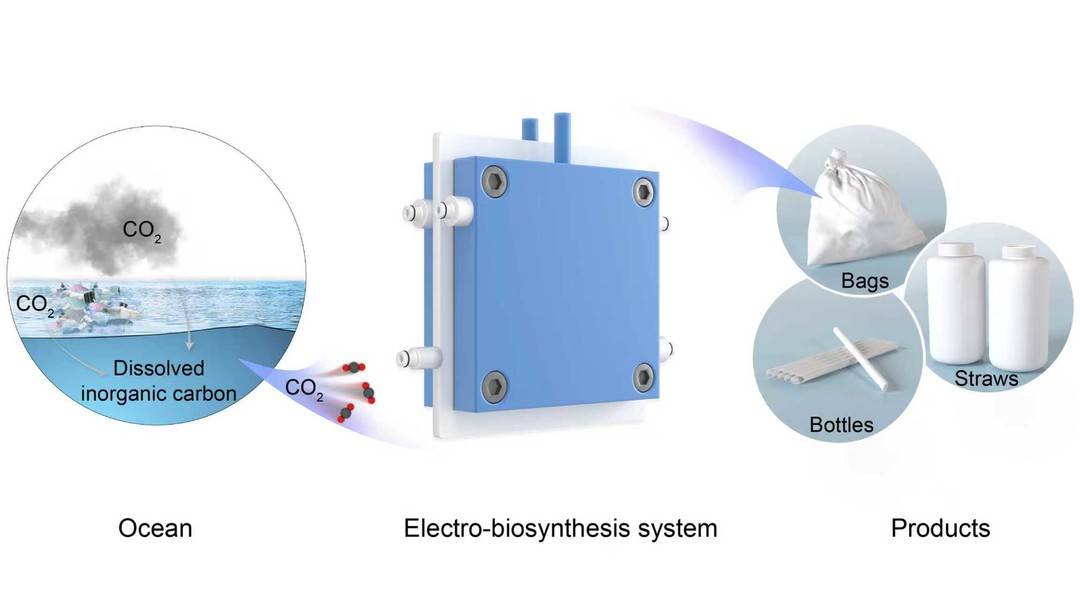

从海水中捕获二氧化碳后,经过电催化+生物催化,变成食品、药品、可再生塑料等产品

无用之用

MOF框架,像一个有趣的分子乐高,内部布满宽敞且可调的纳米级空腔,表面积可达每克数千平方米,相当于一个足球场大小的面积浓缩于一勺粉末之中。这种独特结构使其成为理想的气体吸附、分离与催化平台——可用于从干旱地区空气中提取水分、高效捕集二氧化碳、储存氢气或甲烷,以及作为催化剂载体提升反应效率。

然而,从发现到应用,MOF材料也经过了一段曲折之路。

1989年,澳大利亚化学家理查德•罗布森在《美国化学学会杂志》(JACS)上首次提出:通过金属离子与有机配体的有序自组装,可以构建具有周期性网络结构的晶体材料。这一设想虽未立即引发广泛关注,却为后续研究埋下了种子。

1992年至2003年间,日本科学家北川进和美国科学家奥马尔•M•亚吉分别取得了突破性进展。北川进首次证实气体分子可在不破坏结构的前提下自由进出这类材料,揭示了其“柔性孔道”特性;而亚吉则在1995年于《自然》首次明确提出“金属有机框架”(Metal-Organic Frameworks, MOF)这一术语,并于1999年研发出具有里程碑意义的MOF-5结构,2003年在《化学评论》系统阐述了通过“分子尺度精准组装”构建功能性多孔材料的科学范式。

亚吉最初的论文引用寥寥,95%的同行认为这类材料“结构漂亮但毫无实用价值”。然而,他坚信:“当95%的人怀疑你时,仍有5%的人看到它的潜力。你要倾听批评,但更要相信自己的判断。”

正是在这股执着下,亚吉相继合成出一系列新型MOF材料:能高效吸附二氧化碳的MOF-74,能储存氢气的MOF-177,以及能从空气中捕获水分的MOF-303。这些成果让MOF从理论走向现实,变为解决气候、能源与水资源危机的实际工具,并最终三位科学家赢得2025年诺贝尔化学奖的认可。

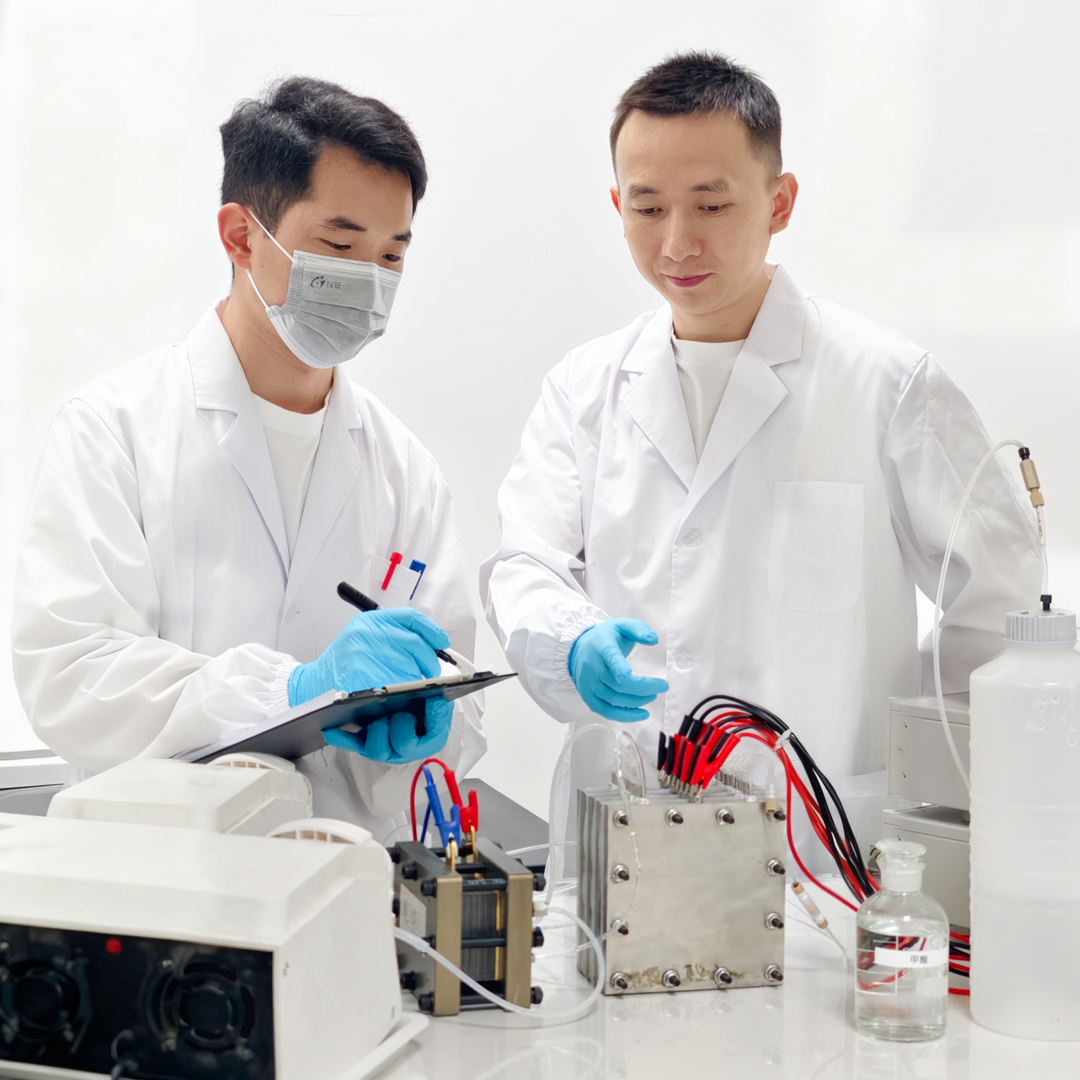

论文共同通讯作者高翔(右)与学生交流实验结果。

沿着诺奖之路

“我们吃的粮食其实本质上大多都是由碳、氢、氧三种元素组成,而我们现在研究的二氧化碳分子、水分子或者是氢气,正好能够提供这三种元素,能不能通过催化过程,以二氧化碳和水或者二氧化碳和氢气为原料来生产粮食呢?”五年前,一次饭桌上的“胡思乱想”,让夏川和几个不同领域的科学家们脑洞大开,开始研究起了“风餐露宿”。三年后,他们真的用CO₂合成了葡萄糖和脂肪酸,成果入选当年由两院院士选出的“中国十大科技进展”。

“想象力是点燃科学的星星之火。”团队并没有止步,二氧化碳变粮食,二氧化碳还能变有机塑料吗?任何人可以在任何时间、任何地点合成任何东西吗?

团队把第二个目标瞄准在了减碳上。用MOF材料搭建的乐高,来帮助捕获海水中的CO₂。

“我们确实也是受今年诺奖成果的启发,选择MOF材料作为Bi基催化剂的前驱体。”2025年诺奖化学奖的颁发和自己团队的研究成果登上行业顶刊,这一前一后的惊喜,着实让夏川团队激动。

“正是因为有了这些看似微小却意义深远的发现,MOF才值得获奖。而我们所做的,就是让它真正‘有用’。”夏川这样说。

于是,夏川教授团队选择跨界合作,与中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室的高翔团队联手,共同构建“电催化+生物催化”驱动的“人工海洋碳循环系统”。

“我们负责前半段——从海水中捕获CO₂,并将其高效转化为甲酸;高老师团队则负责后半段——让工程菌‘吃’掉甲酸,‘吐’出可以被自然界细菌分解的可降解塑料成分。”夏川介绍道。

在位于电子科技大学的实验室中,封面新闻记者见到了这套小型但高度集成的实验装置——这个由夏川团队定制的由不锈钢制成的电化学提碳系统是一个由极板组成的方形装置,像一个夹心饼干,它有五个腔室:阴极室与阳极室分别位于两端,中间三室填充固态电解质,用于离子传导。从深圳湾取来的海水先通入靠近阳极室一侧的酸室。在电场作用下,双极膜释放出氢离子进入酸室,使海水pH值迅速降低,将溶解的碳酸盐转化为可释放的CO₂气体。碱室一侧则收集阴极室侧双极膜为平衡电荷所产生的氢氧根离子,并流出碱液。脱碳后的海水流出后,“与装置另一端产生的碱液混合,恢复至原始pH后安全排回海洋,实现生态友好。”

在从海水中收集到高纯CO2后,团队又基于固态电解质层的设计,结合铋基的MOF催化剂,将高纯的CO2转化成高纯甲酸。“我们自主研发的铋基MOF催化剂应用的就是金属有机框架,铋离子是金属粒子,而有机物就是鞣花酸,两两组合,就搭建起了可以让CO₂穿越的柔性孔道结构,进而显著提升CO2转化效率。”夏川解释。

颠覆传统的绿色工厂

每一个科学发现、发明其价值都需要经历时间的检验。

这篇论文的第一作者、也就夏川带的第一届博士李成博,今年刚毕业。他的整个研究生生涯都投入到这一课题。刚开始时,他也曾感受到“天坑专业”带来的巨大压力。“他在规划未来时,也有过感到彷徨的时候,担心自己毕业找不到一份好工作,担心顶刊投稿、发表耗时长,自己有无法按时毕业的风险。”在他迷茫的时候,夏川就开导他,一定不要对自己的决定后悔,既然选择了化学,那就要有“甘坐冷板凳”的定力,要有一颗能沉得下去的心,坚持下去,终将迎来收获的那天。

李成博(左)和夏川(右)

“科学新发现往往都伴随争议,需经长期实验验证、同行评审及后续研究的反复印证,才能被科学界广泛接受。而诺奖,则是对无止境科学探索的阶段性肯定。”

“与当前主流技术相比,我们从海水中捕集二氧化碳的电化学技术展现出显著的成本优势。每吨约229.9美元的成本远低于多数从空气中直接捕集的技术——后者的成本普遍在每吨800至1400美元之间,甚至更高。”夏川说,未来,基于“人工海洋碳循环系统”,海边将建起绿色工厂:“它更像一个模仿并加速自然循环的人工生态系统,而不是传统意义上冒着浓烟、噪音巨大的工厂。它安静、清洁,并且直接向大海‘索取’原料,向人类社会发展提供重要的生产物资。”

它将海水提碳技术,利用电能驱动,从世界上最大的碳汇中提取出高纯的CO2气体。然后通过高效的CO2转化技术,通过搭建电解电堆,将捕获的CO2转化为可以被微生物直接利用的高纯、免分离的低碳平台分子;然后,通过定向的基因编辑技术建立细胞工厂,将微生物,比如工程细菌或酵母驯化和改造成为不知疲倦的“高级工匠”,通过代谢低碳平台分子制造出食品、药品、可再生塑料等一系列产品。

这是一条全新的、完全脱离化石能源的化工生产路径。“它是对传统物质生产方式的一次彻底颠覆。”

记者手记:时间的朋友

如果,没有想象力,30多年前,理查德•罗布森在用木球制作原子教学模型时不会从钻石的结构出发,想到利用原子固有的特性来连接不同类型的分子,在脑海里构建起金属有机框架的雏形。

如果没有热爱与勇气,亚吉,这个难民出身的科学家,面对95%同行的质疑,无法抵御孤独,对抗偏见。正是几代科学家接近偏执的执着,让MOF材料从最开始的“无用”材料转变为二十一世纪最具潜力的“明星”材料。也成为中国科研团队将其应用于海洋碳循环系统,让海水成为绿色材料的关键材料。

从理论到应用,MOF走了30余年,这是0到1的等待;从一个研究生课题开始到结题,电子科大博士李成博走了5年,这是1-100的延展。

在总结团队完成跨学科的前沿突破,“最大的挑战是什么?”这个问题时,夏川提到了耐心——“我们走的是一条无人走过的路,失败是常态。整个过程要求团队拥有极大的韧性,能够接受来自另一个领域的‘否定’,并从中找到新的方向。”

这一切的背后,是科学家们对基础研究的坚守——他们用时间证明:伟大的发现,始于好奇,成于热爱,忠于坚持,也需要一点被时代看见的运气。

或许,多年后李成博们每每回首自己当年“入坑”化学这条路时,还会因为自己参与了“创造物质”这件有趣的事情而止不住激动……

埋头走路,终将与月光相遇。