本文转自:白城日报

时光荏苒 洮水沉金

——剧作家刘成志的艺术人生

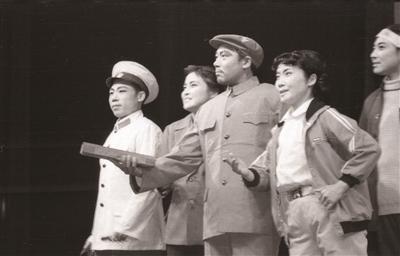

京剧《宝扇传奇》剧照 葛月摄

●葛月 本报记者 武曼晖

在科尔沁草原广袤的怀抱里,洮儿河如一条温润的玉带,波光潋滟,不舍昼夜地蜿蜒流淌。它滋养着两岸丰饶的土地,也悄然孕育着这片沃土上深沉而蓬勃的艺术精魂。当镜头掠过无垠的碧野、蜿蜒的河流与沉淀历史的古城,最终定格于一位老者——刘成志的面容时,时光仿佛在此刻凝结。他额头的沟壑是岁月风霜的刻痕,眼神深处跳跃的是戏剧不熄的火焰,那是一种历经沧桑而愈发纯粹的光芒。这一方水土的慷慨馈赠与一个剧作家跌宕起伏的生命长河悄然汇流,共同谱写了一曲关于热爱、坚守与创造的壮丽篇章。

根植沃土,悄然萌发的艺术种子

刘成志,笔名戊士,一级编剧,1938年生于辽宁省辽阳县。1957年毕业于沈阳机械制造工业学校,1961年起从事戏曲艺术,最初当演奏员、编曲,1963年起任专职编剧。曾任白城市戏剧创作室副主任、白城市剧协副主席,是中国戏剧家协会会员、中国戏剧文学学会会员。

刘成志的生命源头,深扎在辽阳县邵二台乡大东山堡屯那片充满泥土芬芳的乡土之中。那里,不仅是他地理意义上的家园,更是他内心艺术种子悄然萌发的天然沃土。少年刘成志的课本之上常叠压着《施公案》《彭公案》等传奇话本。书页翻动间,文字构筑的江湖侠影、恩怨情仇与命运跌宕,如同隐秘的钥匙,一次次叩击着他敏感而充满想象的心弦,为他后期创作的大戏《武林魂》(省级二等奖)奠定了深厚的思想基础。然而,更深刻、更日常的艺术滋养,却弥漫在家庭的烟火气里。

祖父,一位旧式的私塾先生,在简陋的学堂中,用抑扬顿挫的声调诵读着“四书五经”,那韵律本身就蕴含着语言最初的节奏之美。父亲,一个念过“国高”的小知识分子,在祖父眼中却是个“不务正业”的孩子。他的“不务正业”,源于对民间音乐的痴迷。村中谁家有红白喜事,鼓乐班子一响,父亲的身影便融入其中,那份沉浸于唢呐、锣鼓中的专注与陶醉,是少年眼中最生动的艺术启蒙。而母亲,一位大家闺秀,不仅识文断字,更有一副好嗓子。她在田间灶头的劳作间隙,信口哼唱的婉转悠扬、或喜或悲的东北民歌小调,如同清泉无声地浸润着刘成志幼小的心灵。多年后,当刘成志在吉剧唱腔创作中,不自觉地融入东北民歌特有的苍凉、质朴与直爽,正是母亲哼唱的旋律,穿越漫长岁月,在他灵魂深处的深情回响。

命运转折,洮水河畔的艺术新生

青年时代的刘成志,胸中激荡着“男儿志在四方”的豪情,一心向往着“最远的地方”——四川。然而,命运的安排总带着几分戏剧性的转折。家庭的牵绊让他未能远行,却意外地因吉林白城一个重型机械厂的筹建而落脚于此。这个看似工业建设的起点,却因一次地质勘探的“三铁锹见水”(地下水过浅无法建厂)而搁浅。这个意外的挫折,竟成了他艺术人生的转折点。

在工厂筹备的闲暇里,刘成志埋藏已久的音乐才华如泉水般喷涌。二胡的清越、笛子的悠扬、手风琴的饱满、大小号的嘹亮……他不仅样样精通,更展现出了非凡的组织和指挥才能。作为工会宣传委员,他带领着厂里的业余乐队,活跃在白城各种文艺汇演、舞会的舞台上。尤其是在铁路俱乐部的演出,让他声名鹊起。聚光灯下,他挥洒自如的指挥身影,让他成为这座城市冉冉升起的文艺明星。这份“小名”,为他推开了通往专业艺术殿堂的大门。他很快与文化馆的张维廉等人结为挚友。正是慧眼识珠、后来成为吉剧团团长的张维廉,在得知省里成立民族管弦乐团来白城招生的消息后,第一时间想到了刘成志。凭借扎实的音乐功底和在城市积累的声誉,刘成志顺利通过考试,从此迈进了吉剧团的门槛,人生轨迹彻底转向了他命中注定的艺术道路。

迎难而上,从乐队到案头的华丽蜕变

初入吉剧团,刘成志的身份是编曲。然而,吉剧作为一个新兴剧种,其唱腔体系几乎是一片亟待开垦的处女地,仅有《桃李梅》与《蓝河怨》两出戏支撑门面。面对“新创唱腔”的巨大挑战,刘成志虽感压力,但骨子里那份“越难越高兴”的倔强却被激发出来。他潜心钻研,试图用自己的音乐积累为吉剧添砖加瓦。然而,当省里调来一位科班出身、理论扎实的专业编曲后,刘成志清醒地认识到自己在系统理论上的不足。他没有固守,而是坦然回到乐队。

但剧团剧目的贫瘠,始终像一根刺扎在他心上。“怎么就俩?再整几个不行吗?”这种朴素而强烈的责任感,促使他走进了剧团资料室。在积满灰尘的书架间,他如饥似渴地翻阅着《京剧汇编》等资料。直到《梅花簪》的故事跃入眼帘,瞬间点燃了他的创作激情。他仿佛找到了突破口,夜以继日,废寝忘食,将这部篇幅浩繁的原著大刀阔斧地改编、浓缩、锤炼。多少个不眠之夜,灯光下是他伏案疾书的身影,稿纸上流淌着他对人物、情节、唱词的反复推敲。当这份凝结着心血与才华的改编剧本交到剧团导演手中时,它已不再是简单的模仿,而是融入了刘成志对戏剧结构的初步理解和东北地方特色的尝试。

导演慧眼识珠,大胆地将这个“新人”的作品搬上了舞台。出乎意料的是,《梅花簪》在各县级剧团巡演时大受欢迎,观众热烈的反响是对刘成志创作才能最有力的肯定。这次成功,完成了他人生中一次至关重要的“华丽转身”——从乐队的演奏者,跃升为案头的创作者,正式开启了编剧生涯。

淬火成钢,讲习班里的涅槃与崛起

命运再次眷顾了孜孜以求的探索者。1963年,吉林省举办第一届戏剧编剧讲习班,吉剧团毫不犹豫地将崭露头角的刘成志推荐入学。这个讲习班,汇聚了当时吉林省戏剧界的精英,由刚从北京学成归来的名师授课,重点探讨如何改造传统戏以适应新的文艺要求。对于半路出家的刘成志而言,这无疑是踏入戏剧圣殿的阶梯。

身处“身边全是老师”的环境中,刘成志以加倍的努力弥补自身理论知识的不足。他深知机会来之不易,如久旱的禾苗般贪婪地吸收着养分。课堂上,他全神贯注,认真做笔记;课后,他虚心求教,与同行热烈讨论。更关键的是,在讲习班期间,他得到了一份珍贵的“中央戏剧学院学员必读书目”。他毫不犹豫地设法购齐了这套书,开始了如饥似渴的研读。灯光下书页的沙沙翻动声,稿纸上密密麻麻的批注与心得,见证了一个剧作家在理论熔炉中的淬炼与蜕变。

系统的理论学习像一道光,照亮了刘成志原本仅靠直觉和热情摸索的道路,也激活了他天赋中潜藏的矿脉。思想的火花在碰撞中迸发,创作的笔力如泉涌奔流。讲习班结束后,刘成志的创作进入了爆发期,一部部思想深刻、情节动人、唱腔优美的大戏相继问世。代表作吉剧《婚礼上的眼泪》获得吉林省编剧二等奖,评剧《野狼坡》在吉林省新时期第十六届创作剧目评比演出中荣获编剧一等奖,二人转《三难孔圣人》在白城市“东北亚杯”创作剧目电视大奖赛评选中荣获一等奖,拉场戏《打是亲骂是爱》在吉林省二人转戏剧小品艺术节中获编剧一等奖,音乐剧《怪病》在白城地区1990年度新剧目创作评奖中获剧本创作二等奖。另有话剧《李黄玺》、京剧《宝扇传奇》、二人转《刘伶醉酒》《三打白骨精》《杨宗保挂画》《假武松打虎》、拉场戏《山回路转》和吉剧《马贼的妻子》(与孙玉祥合作)等佳作叠出。

刘成志的作品题材广泛,既有对传统经典的创造性转化,也有对现实生活的深刻观照,更充满了浓郁的东北地方特色和吉剧特有的艺术魅力。这些作品不仅被白城吉剧团作为保留剧目反复上演,更被吉林省内多家话剧团、评剧团等争相排演,盛况空前。他的名字,如同他笔下那些鲜活的人物和动人的故事,迅速传遍吉林剧坛。他的作品如璀璨的星斗,列布于吉林省戏剧的夜空;他的名望亦如滋养他的洮儿河水,日益深广,奠定了他在白城戏剧界的威望。

静水流深,执着坚守铸就的艺术匠心

刘成志艺术人生最动人之处,并非仅是那些耀目的奖项和广泛流传的作品本身,而是成就之下那份“静水流深”般的坚韧执着与纯粹初心。

刘成志断然拒绝“天才论”的光环,始终笃信“努力奋斗”才是艺术的真谛,他常说“没什么可炫耀的”。这谦逊的言辞之下,蕴藏的是数十年如一日对戏剧艺术本心的纯粹守护。对白城戏剧,他倾注的不止是才华,更是生命的热度、心血的分量与光阴的深情。年过耄耋的刘成志,虽已离开创作一线二十余载,但却从未离开那片他深爱的艺术土壤。八十余岁的他,跨越数百里,风尘仆仆回到白城,为青年创作员指点迷津。他的手或许已不如当年握笔时那般稳健,但剖析经典剧本的筋骨、点拨后辈困顿的关窍时,眼中闪烁的光芒,依然是当年那个在吉剧处女地上拓荒的“戊士”。他倾囊相授,不厌其烦,字字句句凝结着数十年摸爬滚打的真知与灼见。于他,这并非仅仅是“发挥余热”,更是践行着铭刻于生命深处的信条。“不履邪径,不欺暗室。积德累功,慈心于物。忠孝友悌,正己化人,矜孤恤寡,敬老怀幼。”——这是刘成志祖父中堂悬挂的家训,墨迹早已渗入他的血脉,成为他做人行文的不二圭臬。他将这古训的精髓,提炼为更朴素的八个字:“助人为乐,助人为业。”“乐”,是艺术薪火得以传递的纯粹喜悦。“业”,则将此心上升为毕生志业——将扶掖后进、成就他人,视为与戏剧创作同等重要的使命去担当。舞台灯光之外,他甘愿做默默举灯的人,以经验和智慧为烛,照亮后来者前行的幽径。

时光缓缓掠过刘成志珍藏的奖状证书、字迹工整的手稿以及昔日舞台辉煌的照片,它们无声却深情地映照着一代剧作家伏案创作的孜孜侧影。刘成志的艺术人生如洮儿河底的金砂,历经岁月冲刷愈发璀璨,深深融入了白城戏剧精神血脉之中。这血脉不息流淌,提醒着后来者:所谓文化传承的伟业,正是由无数个体以毕生光阴默默守护的微光汇聚而成。每一束微光照亮的前路,让白城戏剧的灯火在科尔沁的夜色中长明不熄。这灯火与洮儿河的流水声共鸣,在光阴的长卷中,永远回荡。