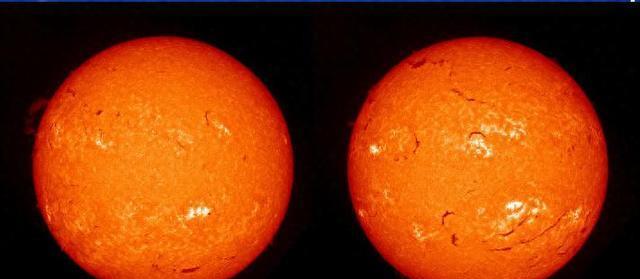

咱们平时用手机拍太阳,顶多能拍出个亮得晃眼的圈圈,啥细节都瞅不见;但卫星拍的太阳图不一样,又清晰又花哨,连太阳表面的小活动都能看清,这到底是为啥?

观测太阳这事看着简单,实际操作起来全是坑。

你可别傻愣愣用肉眼直盯太阳,那强光里的紫外线和红外线能直接灼伤视网膜,而且这种损伤基本不可逆。

之前我还见过有人戴普通墨镜就敢看,那根本没用,得戴符合标准的太阳防护眼镜才行。

不光肉眼,相机、望远镜这些设备也一样,没保护就直接拍太阳,镜头里的光学元件很可能被烤坏,到时候设备就废了。

本来想省点事,不用滤光片直接拍,后来发现根本不行。

想拍清楚太阳,必须给设备装个经过认证的滤光片。

要是想深入看太阳色球层,还得用氢-α滤光片,这玩意儿能过滤掉其他波长的光,专门留着氢原子发出的特定光线,拍出来的太阳细节特别多。

不过这滤光片不便宜,好点的得好几千,而且操作起来也需要技巧,不是随便装上去就能用的。

另外,地面拍太阳还有个小技巧,清晨拍效果最好,那时候大气温度低,没那么多扰动,成像会更清楚。

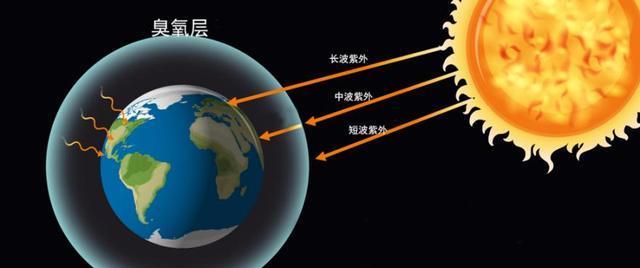

可即便用了滤光片,地面拍的太阳还是差点意思,问题到底出在哪?很显然,罪魁祸首是地球大气。

咱们都知道大气是地球的“保护盾”,能挡掉大部分对生命有害的紫外线,可对观测太阳来说,这层“盾”就成了“挡路石”。

太阳里最精彩的成像波段偏偏是紫外线,全被大气拦住了,就算用再高分辨率的设备,也拍不到这些波段的画面。

就像夏威夷的DKIST太阳望远镜,明明能拍高清太阳黑子,可一碰到紫外波段就没辙了,只能干着急。

无奈之下,科学家才想把观测设备搬到太空去,探空火箭、太阳探测卫星这些都来了。

咱们国家的“羲和号”就很厉害,之前还观测到一次日珥爆发,一大团等离子体带着能量往太空抛,那景象看着就壮观,这在地面根本拍不到。

而且卫星在太空不受大气影响,再加上高分辨率技术,拍出来的图既有观赏价值,又有科研价值,比地面强太多了。

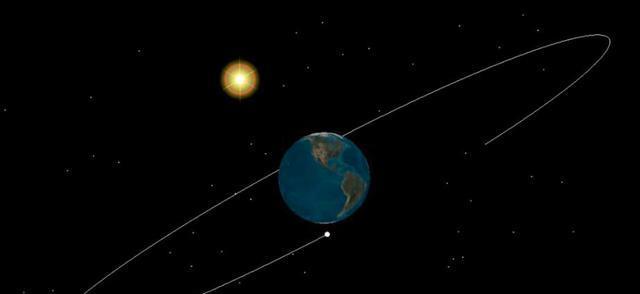

NASA的太阳动力学天文台(SDO)更夸张,差不多能24小时盯着太阳。

它的轨道高度有3.5万公里,平时能在短时间内换近10个波长拍太阳,基本不会错过太阳的任何小动作。

不过偶尔会遇到“地球凌日”,地球跑到卫星和太阳中间挡一下,好在也就几十分钟,影响不大,科学家还能借着这个机会做些特殊观测呢。

为啥卫星拍的太阳更花哨?

地面观测太阳,基本就局限在可见光波段,就算用了氢-α滤光片,也没跳出这个范围。

但卫星不一样,能观测的波段多了去了,紫外、X射线都能拍。

就像SDO的大气成像组件,能拍极紫外波段的图,把这些图叠加处理后,太阳就变得五颜六色的,特别花哨。

还有X射线波段的太阳图,看着就诡异,像个黑球,一点都没有可见光下的样子。

但这图里藏着不少奥秘,比如纳米耀斑,这玩意儿规模小但能量大,每秒能发生几百万次,还跟太阳磁场缠在一起,就像橡皮筋拉断了释放能量一样。

不过拍X射线图可不简单,X射线很难聚焦,得用专门技术才行,一般只有大型研究机构能做到。

除了多波段,高分辨率也是卫星的一大优势。

欧洲空间局的太阳轨道飞行器,2025年3月拍过一张太阳图,像素有12544×12544,还是用200张图拼出来的,分成25个网格,每个网格里还有高分辨率和广角图。

这张图是在17.4纳米的极紫外波段拍的,距离太阳有7700万公里,能看清太阳表面的“针状体”“日珥纤维”这些小细节,地面设备根本拍不出这效果。

而且卫星的技术还在不断升级,分辨率越来越高。

就拿三款卫星比,太阳动力学天文台的成像分辨率是日地关系空间天文台的2倍,是太阳和日光层空间观测站的4倍。

成像速度也不一样,SDO每秒就能拍一张,另外两个分别要3分钟和12分钟,差距一下就看出来了。

如此看来,卫星能拍出清晰绚丽的太阳图,核心就是解决了地面观测的三个难题。

一是摆脱了大气的限制,不用再被挡住紫外波段;二是能覆盖多波段,从可见光到X射线都能拍,叠加后颜色更丰富;

三是高分辨率加上长时间观测,能捕捉到太阳的细微活动,不会错过关键画面。

咱们平时用手机、普通望远镜拍不好太阳,不是设备不行,而是被大气、波段这些限制住了。

这些卫星拍的图不光好看,更重要的是有科研价值,能帮科学家搞清楚太阳风怎么来的、日珥为啥会爆发,这些都跟地球的空间环境息息相关。

说不定以后卫星技术再升级,还能拍到更有意思的太阳细节,让咱们更了解这颗给地球送能量的恒星。

编辑:陈方