人工智能进入中小学课堂,正在成为全球教育变革的一个前沿议题。它带来的,不仅是教学工具的更新,更是一场学习逻辑的重组。

近期,由国际教育技术协会(ISTE)发起的“人工智能探索及其在学校中的实践应用”项目,记录了四所美国中小学的课堂实验:学生用 AI 探讨可持续发展,用模型理解健康知识,用算法控制机器人车辆,用对话系统协助课堂教学。这些场景表明,AI 正在成为学习过程的组成部分,而非学习的对象。教育的边界,正随之被重新定义。

01

AI让学习重新回到问题本身

在密苏里州奇利科西中学的“全球公民”课程中,AI 成为学生完成研究的一种方法。

教师 Melissa Englert 让学生研究一个具体问题——牛仔裤的生产和清洗,会对环境造成多大影响?学生查阅了材料、计算了碳排放,还学会用AI搭建一个聊天机器人,去模拟消费者与环保倡导者的对话。机器人的回答不是预设的,而是由学生自己编写逻辑、输入数据、测试反馈。有人负责语言生成,有人负责内容验证,老师则在每个阶段引导他们分析信息和修正模型。到最后,学生不仅展示了结果,更理解了“数据”“对话”和“选择”之间的关系。AI让这门课从“讨论议题”变成了“解决问题”的过程。

在阿拉巴马州胡佛市学校,教学技术指导老师 Melanie Haynes 负责帮助教师将数字化与 AI 技术融入日常教学。她所辅导的五年级学生,最近也在尝试开展一项 AI 课堂实验。 他们设计了一个名为“健康心脏”的 AI 网站——用户点击不同的食物或运动,系统就会生成健康提示,并播放学生亲手录制的心脏泵实验视频。整个系统的运行逻辑,都由学生自己设计:他们要预测用户的问题,规划AI的回应,再根据测试结果反复修改。老师在一旁帮助他们梳理数据、建立推理模型、完善交互体验。AI在课堂里承担了数据分析和反馈生成的任务,让学生能够即时看到“自己的设计思路是否正确”。课堂不再是听讲与记忆,而是一次次验证和修正的循环。

无论是可持续发展的议题,还是心脏健康的探究,这两所学校的课堂都有一个共同特征:AI 被嵌入学习的全过程,而不只是展示结果的工具。学生在操作中学习逻辑,在反馈中理解知识,教师的角色也从讲解者变成了学习设计者。学习从封闭的知识传递,变成了开放的问题探究。AI 让课堂重新具备生成的能力——知识不是被讲出来的,而是在使用中被理解。

02

AI 让教学成为共学的过程

当 AI 进入课堂,教师的角色也在悄然变化。它不再只是帮助教师完成教学任务的工具,而成为共同学习的一部分。

在路易斯安那州邓纳姆学校,科学教师 Ed Van Haute 带领学生开展一项“AI 自动驾驶”实验。学生利用 AI 程序控制一辆小型机器人汽车,在迷宫中自动规划路径并完成行驶任务。教师与学生共同分析算法逻辑、调整参数、观察模型误差,整个课堂更像一次合作研究。教师不再是“传授知识的人”,而是在学习过程中提出问题、引导推理的人。AI 提供即时的反馈与数据可视化,使教师能与学生共同发现问题、修正假设。课堂成为一个开放的实验场——教学本身也成为学习的一部分。

这种“共学”关系在更多课堂中被延展。

在伊利诺伊州韦斯特维尔学区,技术协调员 Lisa Coburn 带领学生完成一个“AI 助教”项目。学生编写脚本,为自然语言识别系统定制回应,让 AI 能在课堂上处理排队、提醒或口语训练等重复任务。学生需要预测不同输入、设计反馈路径、应对 AI 的误解。教师在此过程中不再控制教学节奏,而是观察学生与 AI 的互动,根据反馈调整教学策略。AI 承担了辅助教学与认知支持的双重功能,让教师有更多精力用于个别化指导。学生在调试脚本的同时,也理解了语言、思维与算法之间的关系。

这些课堂展示了一种新的教学结构:AI 既是教师的工具,又是教师的镜子。它让教学过程具备可观察性和即时反馈,帮助教师理解自己教学设计的逻辑,也让学生成为学习的共同建构者。教学不再是一种单向传递,而是一场持续对话——教师、学生与AI共同参与其中,形成一个动态的学习系统。

03

AI让课堂成为可学习的系统

当 AI 不再仅仅被使用,而是被嵌入到学习与教学的内部结构中,课堂开始具备系统化的学习能力。这是 AI 教育的第三重变化——课堂开始具备结构化与反馈性的特征。

AI 通过数据分析识别学生行为、生成学习报告、预测学习节奏,使教学具备了即时调整与持续优化的可能性。这种变化在中国的教育场景中,正被系统地转化为实践。

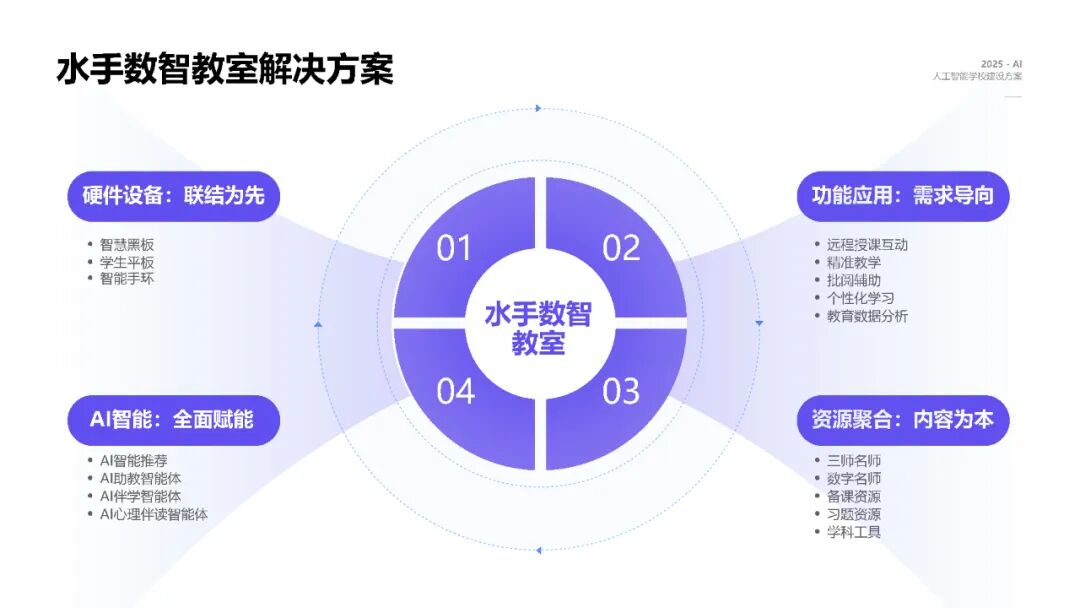

在华领通智的 AI 教学体系中,AI 作为课堂结构的组成要素,参与学习过程的识别与反馈,而不仅限于教学工具的使用。水手数智教室 S900 通过多模态学习行为识别系统,实时采集学生的学习状态数据——包括参与度、理解度与互动行为。AI系统对这些数据进行结构化分析,生成学习反馈并推送至教师端。教师据此调整教学策略,实现动态分层教学与个性化指导。课堂中的每一次互动、每一段提问,都可以被AI转化为教学优化的依据。

这提醒我们:AI 进入课堂的意义,不在于新增一门课程,而在于重构学习的逻辑。它让学生以生成的方式学习,让教师以研究的方式教学,也让课堂以反馈的方式运行。AI 教育的价值,不在技术的突破,而在教育结构的更新—— 它让学习、教学与系统重新形成关联,让教育回到“如何更好地理解世界”的根本命题。

本文为华领人工智能原创