量子世界总以 “反直觉” 的诡异面貌冲击人类认知:电子能同时出现在两个地方,粒子能 “穿越” 看似无法逾越的屏障,两个相隔亿万光年的量子能瞬间联动…… 这些违背宏观经验的现象,曾让物理学家们困惑不已。

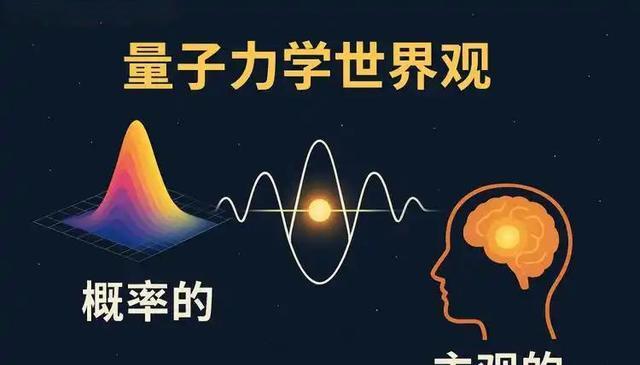

而量子力学,正是一套能精准描述并解释这些诡异现象的科学理论 —— 它跳出宏观思维框架,用独特的数学语言与逻辑,揭开了微观世界的神秘面纱,让看似 “荒谬” 的现象有了严谨的科学依据。

要解释量子世界的诡异,首先要理解其核心 ——“叠加态” 与 “观测坍缩”。

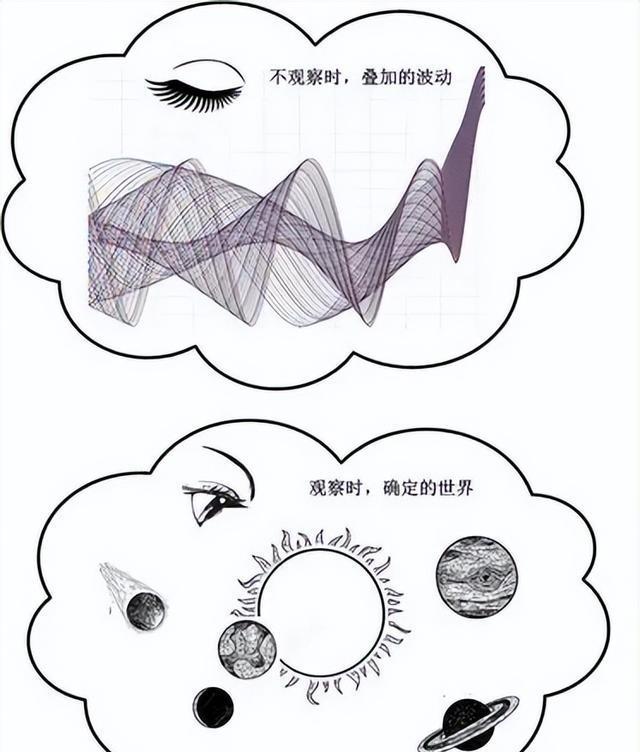

在宏观世界,物体的状态是确定的,比如一颗球要么在桌子上,要么在地上;但在量子世界,微观粒子(如电子、光子)可处于 “多种状态同时存在” 的叠加态。就像 “薛定谔的猫” 思想实验描述的:未观测时,粒子处于 “衰变与未衰变” 的叠加态,与之关联的猫也处于 “生和死” 的叠加态。量子力学用 “波函数” 描述这种叠加态,波函数包含粒子所有可能状态的概率信息,就像一张 “概率地图”,标注着粒子处于每种状态的可能性。

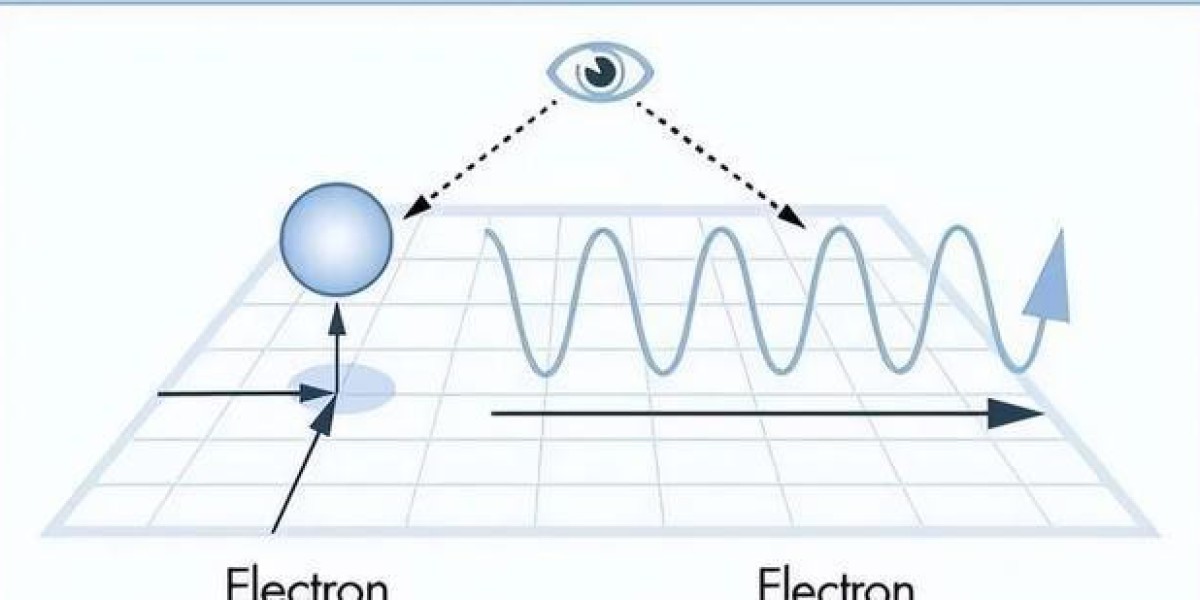

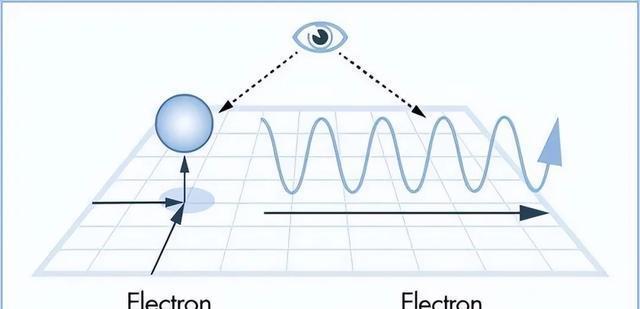

而 “观测” 是打破叠加态的关键 —— 一旦对量子系统进行观测,波函数会瞬间 “坍缩”,粒子从 “多种状态叠加” 变为 “一种确定状态”。

比如观测电子的位置,原本弥漫在空间中的电子波函数会坍缩到某个具体位置,我们只能观测到电子在该点出现;若停止观测,电子又会恢复叠加态,重新 “弥漫” 开来。这种 “观测决定状态” 的特性,正是量子世界最诡异的地方之一,却被无数实验(如双缝干涉实验)反复证实:当不对电子进行观测时,电子会表现出 “波的干涉”,仿佛同时穿过两条缝;当加入观测设备时,干涉现象消失,电子表现出 “粒子的确定性”,只穿过一条缝。

量子世界的另一大诡异现象 ——“量子隧穿”,也能通过量子力学得到合理解释。

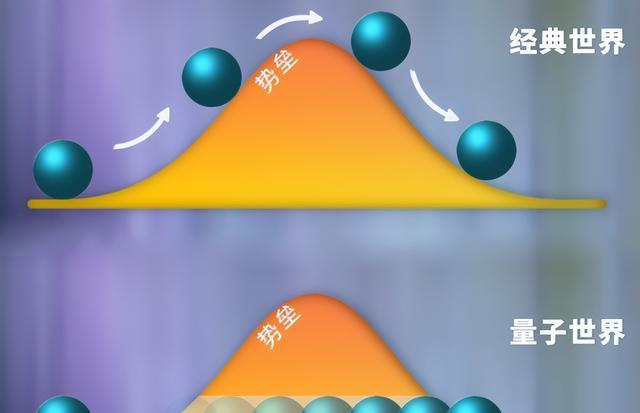

在宏观世界,若小球的能量不足以越过一座 “小山”,就永远无法到达山的另一边;但在量子世界,粒子即便能量低于 “势垒”(类似宏观的 “小山”),也有一定概率 “穿越” 势垒,出现在原本无法到达的区域。量子力学认为,这是因为粒子的波函数不会在势垒处完全消失,而是会 “渗透” 进势垒内部,若势垒较薄,波函数在势垒另一侧仍有一定强度,意味着粒子有概率在那里出现。这种现象并非 “粒子突破能量守恒”,而是量子波动性的必然结果,如今已被广泛应用于隧道二极管、扫描隧道显微镜等技术中,成为量子力学实用性的有力证明。

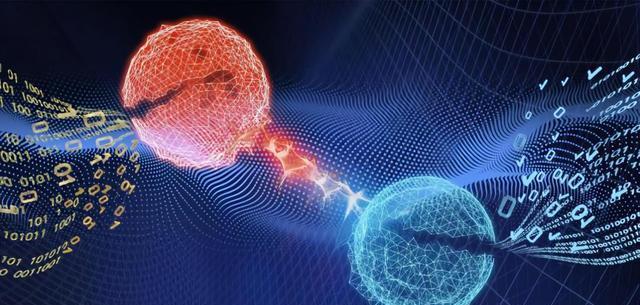

“量子纠缠” 的诡异联动,同样可通过量子力学的 “非局域性” 解释。

当两个粒子形成纠缠态时,它们的波函数会合并为一个 “整体波函数”,无论相隔多远,都无法单独描述其中一个粒子的状态 —— 测量其中一个粒子的状态,会瞬间影响另一个粒子的状态,这种影响不随距离变化,仿佛突破了光速限制。量子力学认为,这种 “瞬间联动” 并非粒子间传递了 “超光速信号”,而是因为纠缠粒子从本质上就是一个不可分割的整体,它们的状态在形成纠缠时就已 “绑定”,观测只是让这种整体关联性得以显现。尽管这种 “非局域性” 违背宏观时空观念,但贝尔实验等一系列高精度实验已证实其真实性,为量子通信、量子计算等前沿技术奠定了基础。

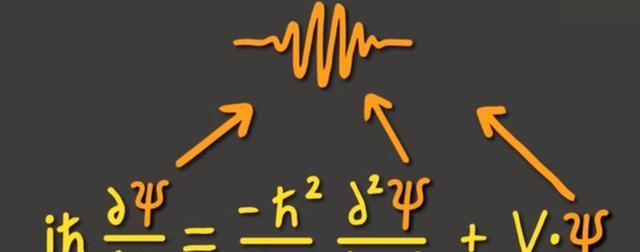

值得注意的是,量子力学对诡异现象的 “解释”,并非像宏观物理那样 “直观描述过程”,而是通过 “数学公式预测结果”。

它不回答 “粒子为什么会同时在两个地方”,而是通过波函数方程,精准计算出粒子处于不同状态的概率,且这些概率预测与实验结果高度吻合。这种 “以数学为核心的解释方式”,正是量子力学的独特之处 —— 它不追求符合人类的宏观直觉,而是以 “与实验一致” 为最高标准,这也让量子世界的诡异现象,在科学框架内有了严谨的 “合理性”。

解读量子力学对诡异现象的解释,本质是打破 “宏观经验等同于宇宙规律” 的认知局限。量子世界的诡异,并非因为它 “不合理”,而是因为人类的认知习惯被宏观世界的规律固化。随着量子力学的发展,我们逐渐意识到:微观世界有其独特的运行逻辑,叠加态、隧穿、纠缠等现象,都是这种逻辑的自然表现。如今,量子力学不仅能解释量子世界的诡异,更能将这些诡异特性转化为技术力量,推动人类文明向更微观、更精密的领域迈进 —— 这正是科学的魅力:无论现象多么诡异,只要遵循严谨的逻辑与实验验证,终能揭开其背后的真相。

编辑:陈方