我国现已建成由9颗风云卫星、842部天气雷达、9万多个地面气象观测站组成的陆海空天一体化综合气象观测系统,灾害性天气监测率提升到83%,强对流天气预警时间提前13%,暴雨预报准确率平均提升10%,24小时城镇晴雨预报和气温预报准确率达80%以上,台风24小时路径预报误差降至最小62公里,全国各省、市、县气象部门100%建立高级别预警叫应机制……国新办10月11日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,会上披露的这组数据显示,“十四五”时期我国气象现代化水平快速提升。

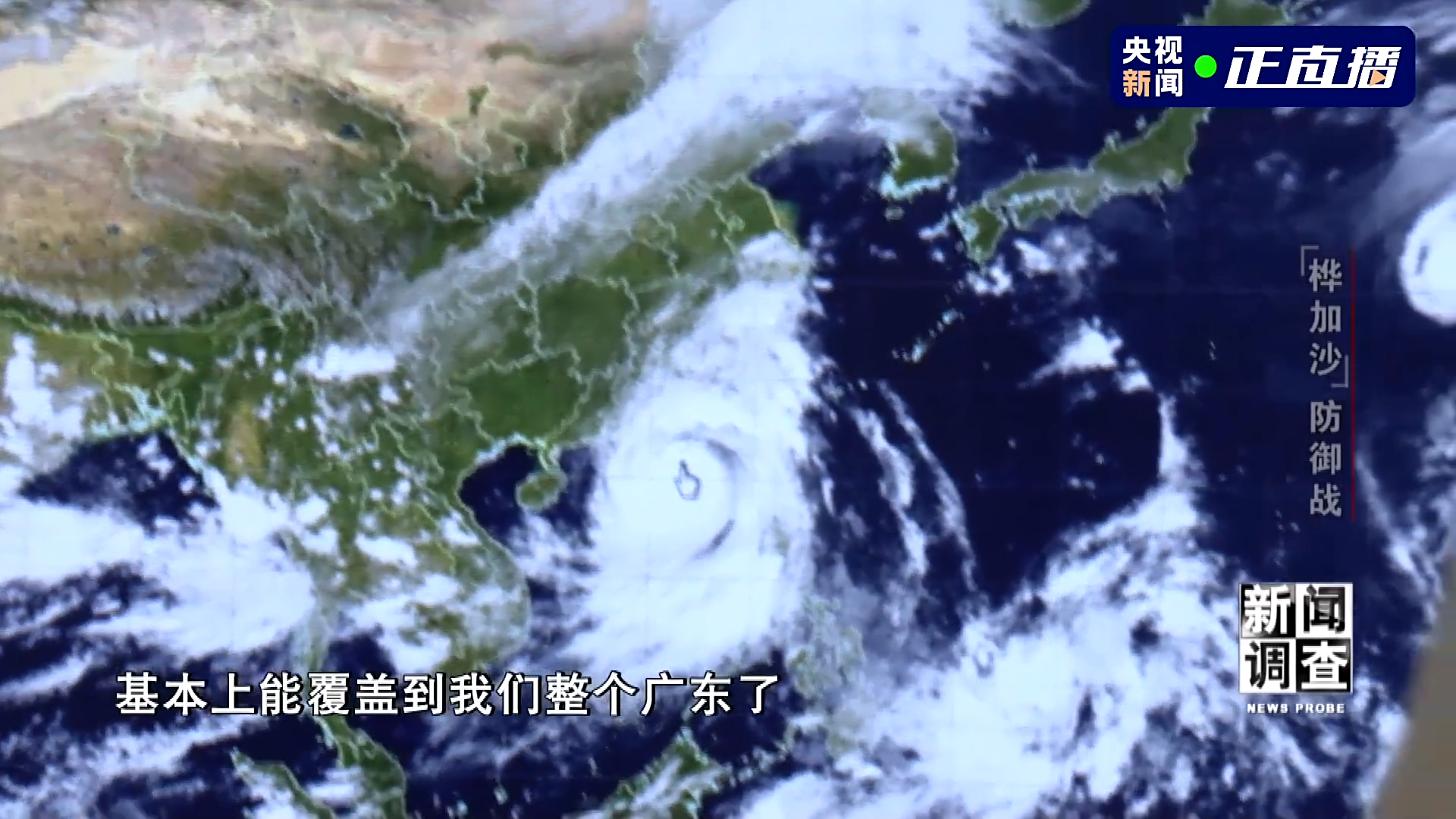

气象事业是科技型、基础性、先导性社会公益事业。作为我国经济第一大省,近年来,广东在极端天气防御中屡屡交出“教科书级”案例。同在10月11日,中央电视台新闻频道(CCTV-13)于晚间《新闻调查》栏目播出专题片《“桦加沙”防御战》,全景解密日前“全球风王”来袭时,广东如何以“政府主导、社会协同、全民配合”模式实现巨风无巨灾防御奇迹。这场被高度关注的抗台风战役,不仅成为防灾减灾的典型样本,更彰显了极端天气下的“广东力量”。

技术与机制保障精准预警

“强烈的风暴、广阔的风圈、飓风级别的阵风,所到之处造成灾难性破坏。”——专题片开篇便点明台风“桦加沙”的极端属性。面对这场今年西北太平洋最强台风,广东依托先进的气象监测系统和大数据分析技术,实现了台风路径的精准锁定:7部新一代S波段天气雷达每6分钟完成一次体扫,北斗探空气球升至3万米高空采集数据,为决策提供核心支撑。

“我们通过打电话或者短信的方式呼叫对方,组织防御责任人第一时间掌握重要的灾害天气情况,及时地展开防御工作,这是预警叫应机制。”广东省应急管理厅汛旱风灾害救援处副处长王旭在片中详解预警叫应机制和公众预警机制:通过电话、短信实现防御责任人100%叫应,同时借助全网络发布矩阵推送预警短信,通过滚动屏幕、乡村大喇叭等社会宣传,确保预警到位。9月23日18时,广东启动今年首次Ⅰ级防风响应,比台风登陆提前13小时完成防御部署。

消防接警较“山竹”降87%

专题片用真实镜头还原了广东防台风“六个百分百”的落地细节——这一涵盖渔船回港、人员上岸、景区关停等的刚性制度,此次实现全链条闭环。在阳江渔港,海上风电大数据平台实时追踪渔船轨迹,确保“船回港人上岸”无死角。“我们能实时看到它的移动距离是多少,通过这个技术手段我们可以智能监测,相较于以往需要人工在屏幕中盯着船的位置是否移动,高效准确了许多。”该平台研发部负责人谭任深说。

陆地防御中,特殊群体临灾转移“四个一”和避险转移“四个一律”等工作机制尽显温情。渔港内,一艘艘渔船在工作人员的指引下有序回港避风,渔民被安全转移上岸;沿海低洼地带、地质灾害隐患点,基层干部逐户排查,耐心劝导群众转移安置,协助渔民抢收渔排里面渔获……全省累计转移223万人,安置点同步保障饮食、医疗等基本需求。

片中一组对比震撼人心:此次台风过境期间全省消防接警仅414起,较2018年台风“山竹”的3000余起下降87%。“这反映了我们在防御措施上做得更严密。”应急管理专家在片中解读。

产业转型本身也是防御

不仅是省级防御机制有序有力,地市在全省的统一部署下,防御反应同样迅速。

专题片镜头聚焦台风登陆地阳江海陵岛,展现了地市层面的应急智慧。大角湾景区建筑按13级抗风标准建造,深水网箱替代传统木质渔排,“从被动救灾到主动防灾,产业转型本身就是防御”,当地农业部门负责人介绍。

通过深入的调查和真实的记录,专题片向全国观众呈现了一场惊心动魄的台风防御战,广东此役验证了“监测预警—精准转移—科技防御—产业适配”的全链条模式,为全球沿海地区应对极端天气提供了可复制的经验。

文丨记者 戴灵敏 郭思琦

图丨央视新闻截图