文/澎湃新闻 漫画/杨仕成

1

2025年诺贝尔物理学奖授予英国物理学家约翰·克拉克(John Clarke)、法国物理学家米歇尔·H·德沃雷特(Michel H. Devoret)和美国物理学家约翰·M·马丁尼斯(John M. Martinis),以表彰他们“在电路中发现宏观量子力学隧穿效应与能量量子化现象”。

2

每次讲到量子力学的相关知识都是非常烧脑的,因为需要太多的前置知识才能听懂个大概。这次获奖的重点“量子隧穿(Quantum tunneling)”又是个什么玩意儿呢?通俗的说,就是那些原本不可能发生的事情,依然有很小的概率会发生。

3

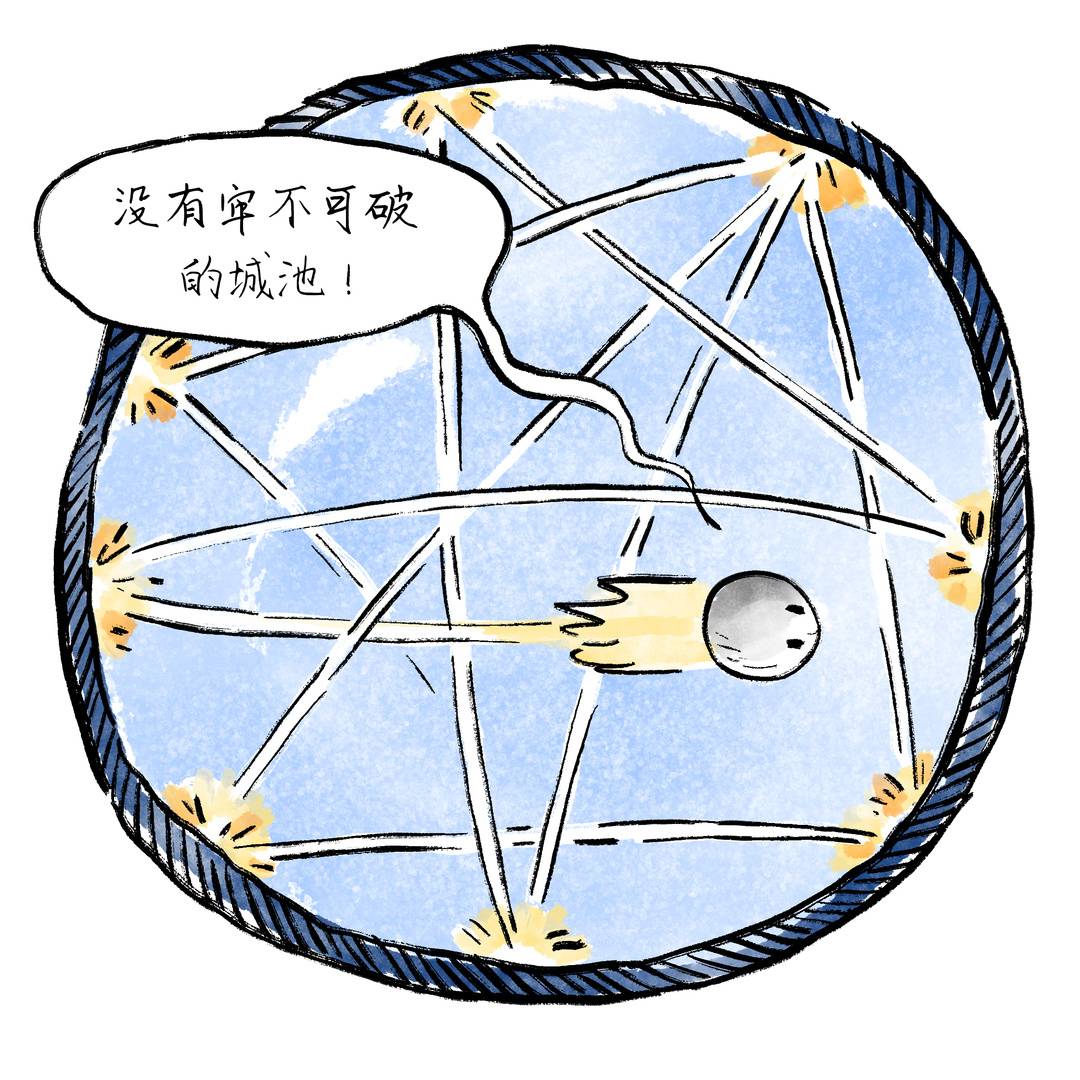

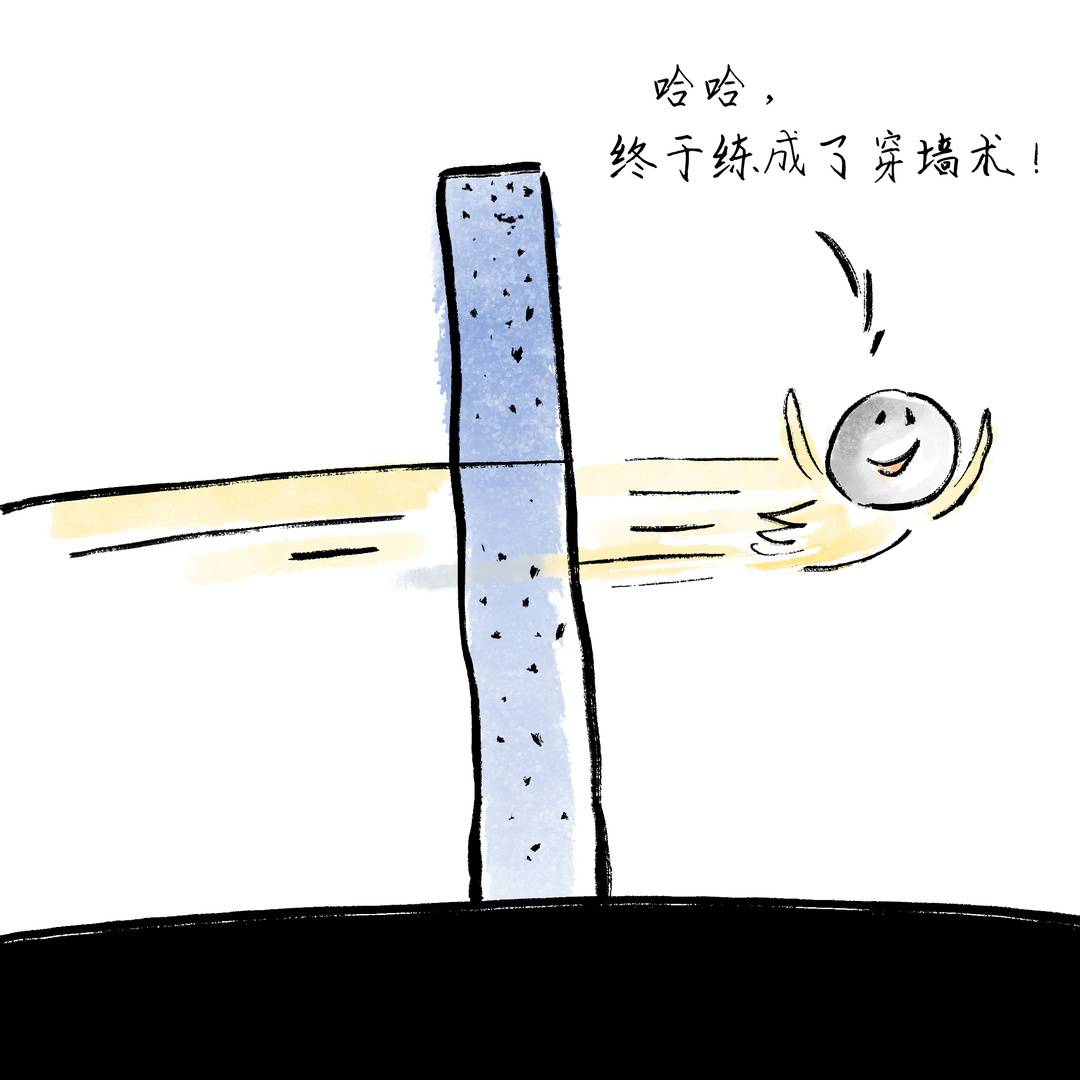

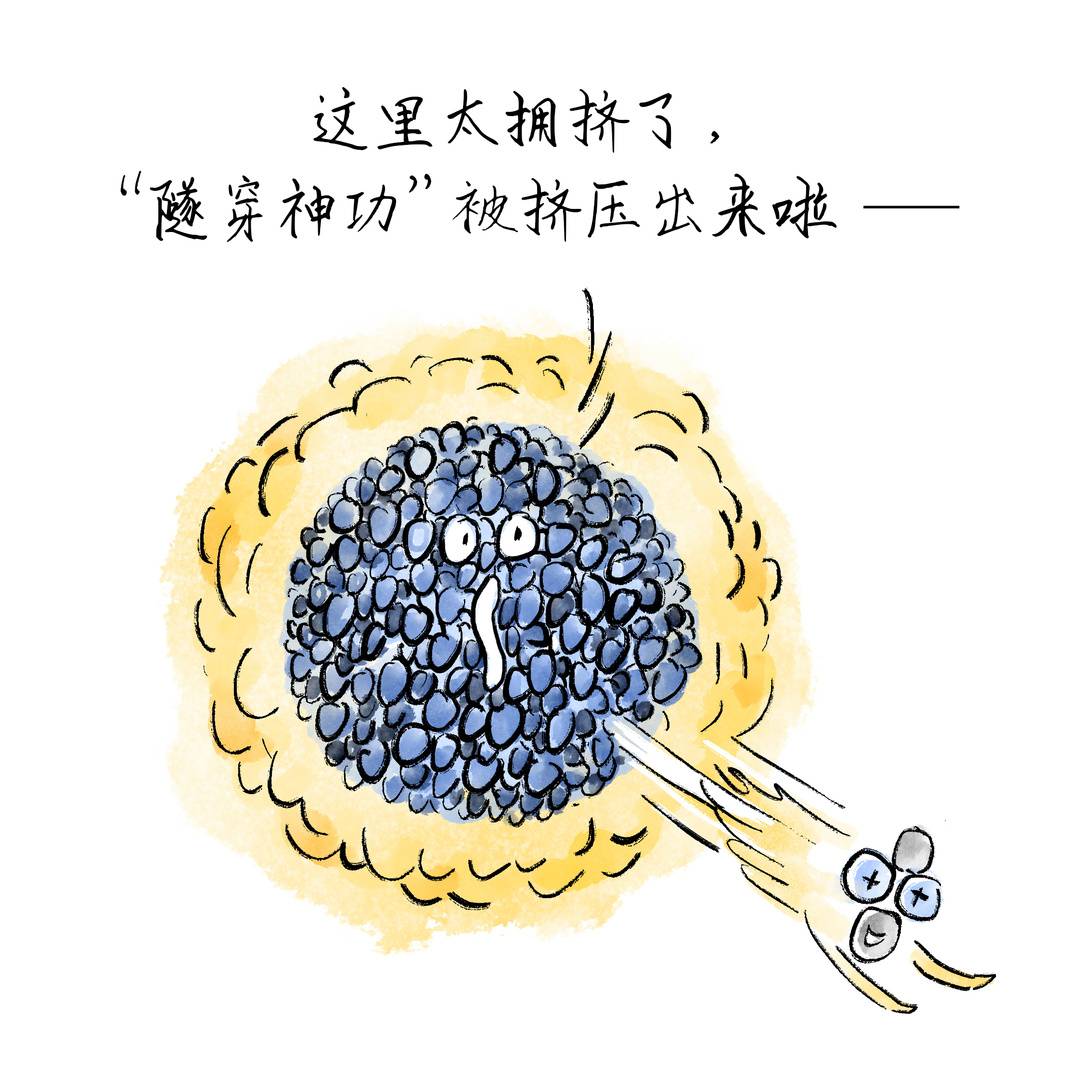

我们把电子比喻为一个小球,小球砸向一堵墙的时候,按理说是穿不过去的,只会反弹回来。可是在神奇的量子世界,小球还是有很小的概率会穿墙而过,明明墙没有破啊,这个电子偏偏就穿过去了。这种效果颇有点“崂山道士穿墙术”的意思。所以才得名“量子隧穿”,或者叫“隧道效应”。

4

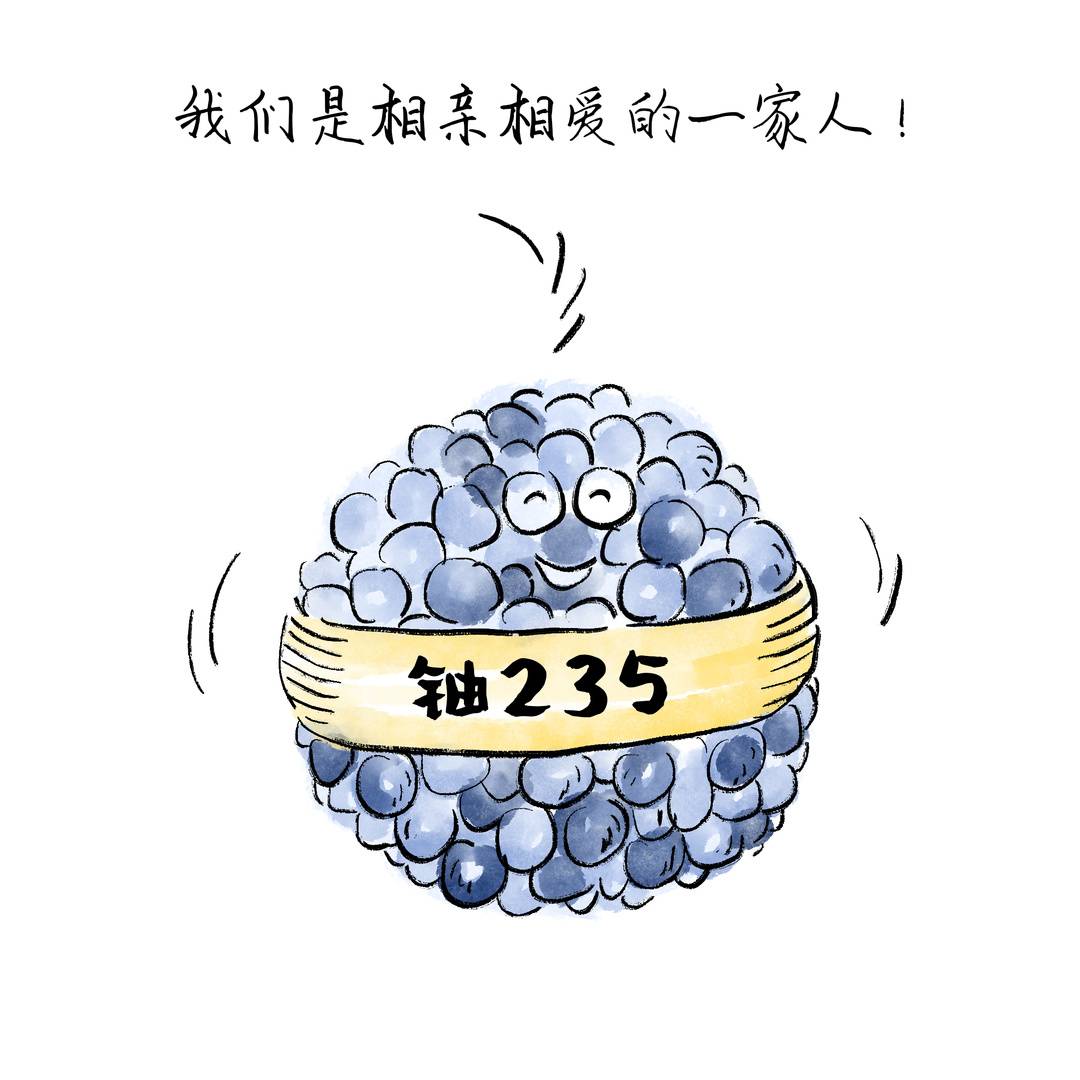

这个概念是1927年德国的科学家弗里德里希·洪德在研究光谱的时候提出的。这个成果发表以后,著名的科学家伽莫夫发现,这个理论可以用来解释alpha衰变。比如说铀235的原子,这个家伙很大,拥有92个质子,143个中子。按照传统的理论,这么多粒子都被牢牢黏在一起,是比较稳固的。

5

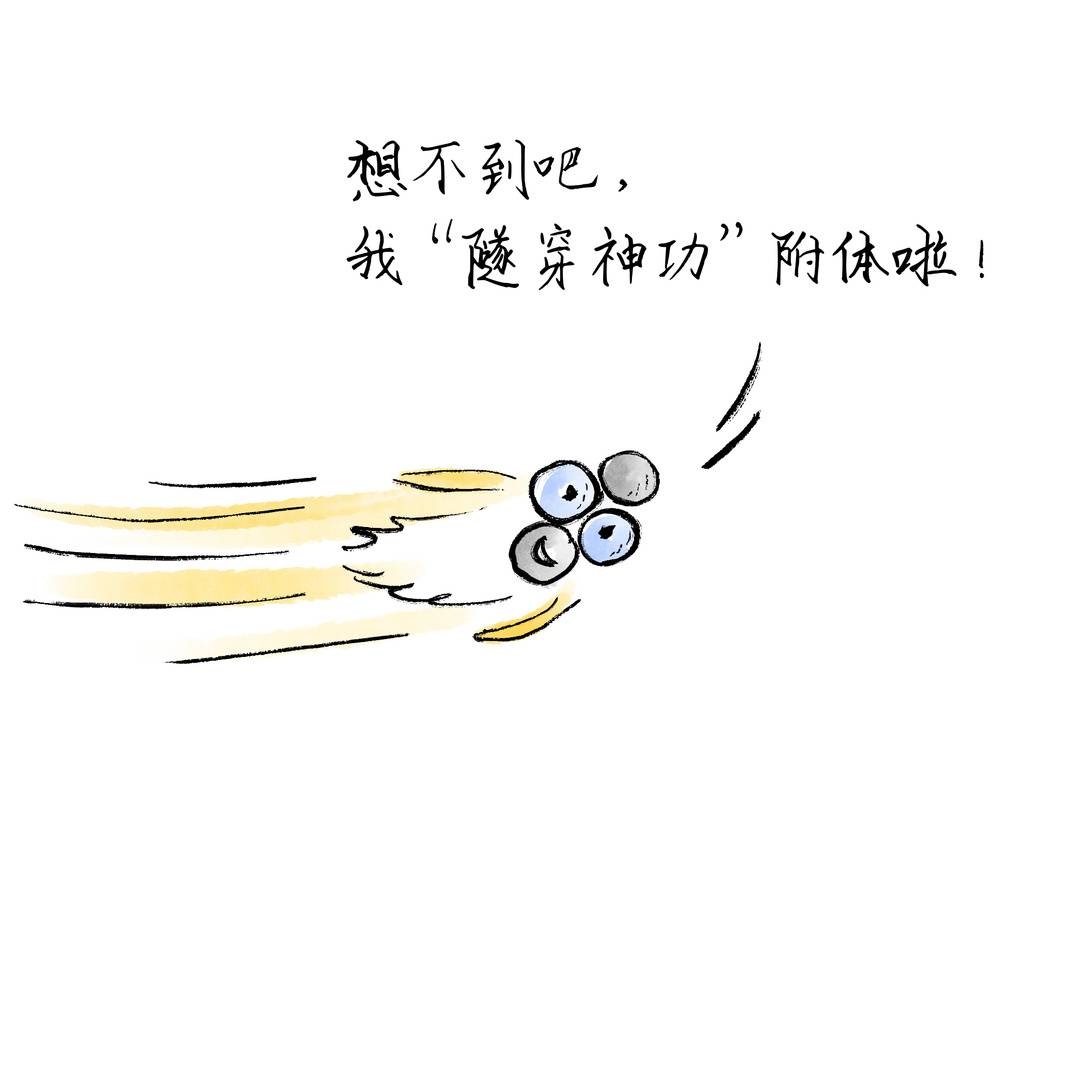

可是铀235的原子核偏偏就有一定的概率会扔出一个alpha粒子,也就是两个质子和两个中子黏在一起组成的氦原子核,这个过程就叫alpha衰变(Uranium-235 alpha decay)。按理说,这些粒子根本没这个力量脱离铀原子核的束缚,可是人家偏偏就跑出来了。

6

伽莫夫认为,这种不可能的事情依然会发生,正是因为量子隧穿效应。

7

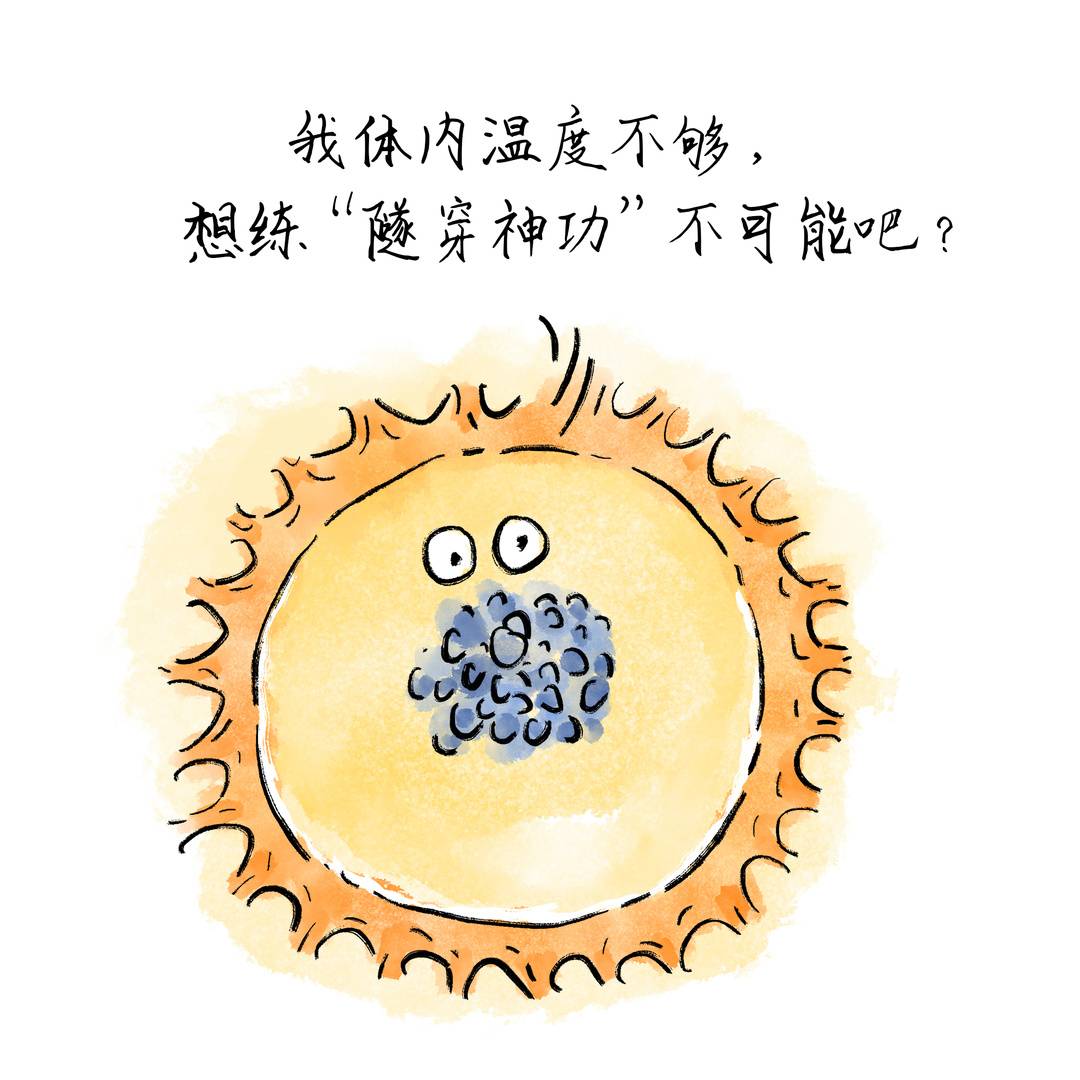

同样,量子隧穿效应也一直在太阳的核心时时刻刻发生着。我们都知道,太阳的核心里正在发生核聚变反应。4个氢原子核聚变成一个氦原子。在地面上要想让这个反应发生,必须有上亿度的高温才行,才能让带正电的质子克服彼此的斥力,撞在一起。可是太阳中心只有1200万度,按理说,这个温度差的远呢,核聚变反应根本无法发生。可在太阳的中心,这种聚变反应偏偏就发生了。

8

一方面是因为太阳中心压力极大,密度极高,粒子的碰撞概率变得很大。另外,这个过程还是和量子隧穿效应有关。氢元素只有质子,没有中子。要凑出一个氦原子核,还差两个中子呢。只能靠beta衰变,质子扔出一个正电子和中微子,自己变成一个中子,才能凑出中子。这个beta衰变过程,还得靠量子隧穿。

9

当然,量子隧穿是小概率事件,反应非常缓慢,温度不够也是另一个限制因素。这也就导致了我们的太阳核聚变反应非常地温和稳定,可以慢慢燃烧上百亿年,而不是一下子炸掉。我们如今能生活在地球上,还真是托了量子隧穿效应的福。

10

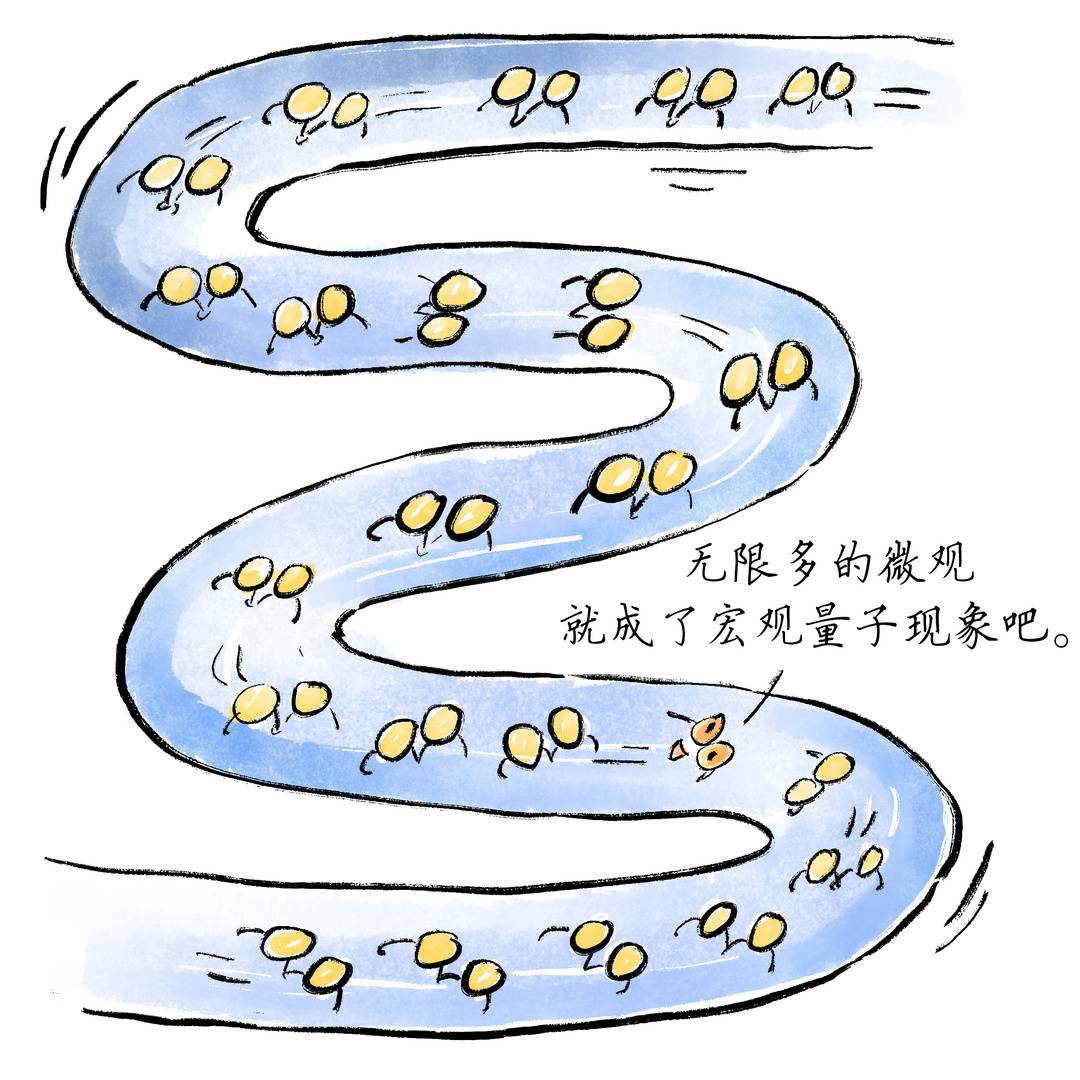

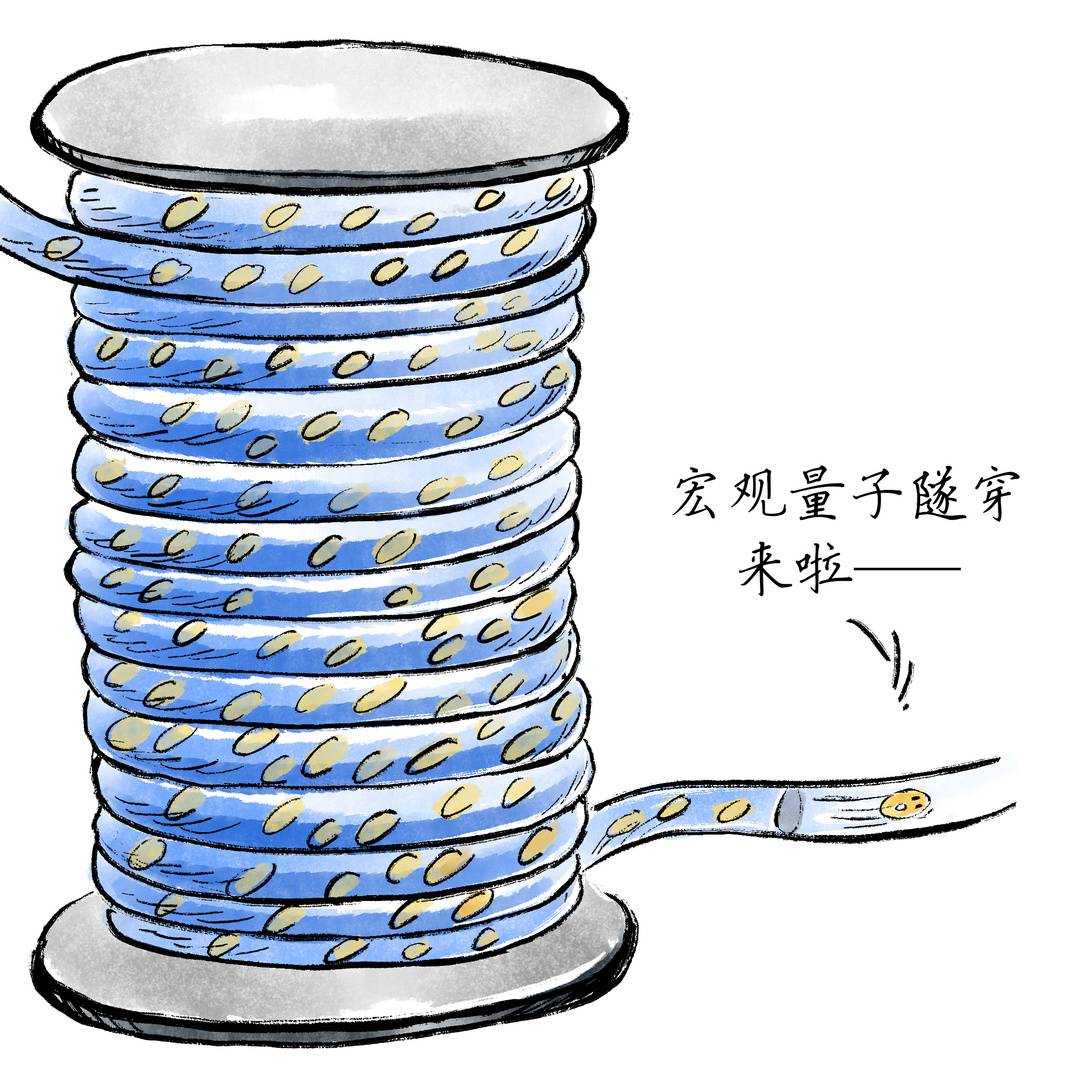

好啦,这些都是微观粒子层面的量子隧穿效应。可是这次诺奖是颁发给了“宏观量子隧穿效应”,这是什么意思呢?单个电子偶尔穿过障碍,这是一个粒子层面的事儿,alpha衰变的尺度就变大了,这是几十个粒子尺度的事儿了。如果是成千上万,甚至上亿个粒子表现出整齐划一的集体效果,我们应该就可以称为“宏观”尺度了。当然,这个“宏观”只是相对而言。

11

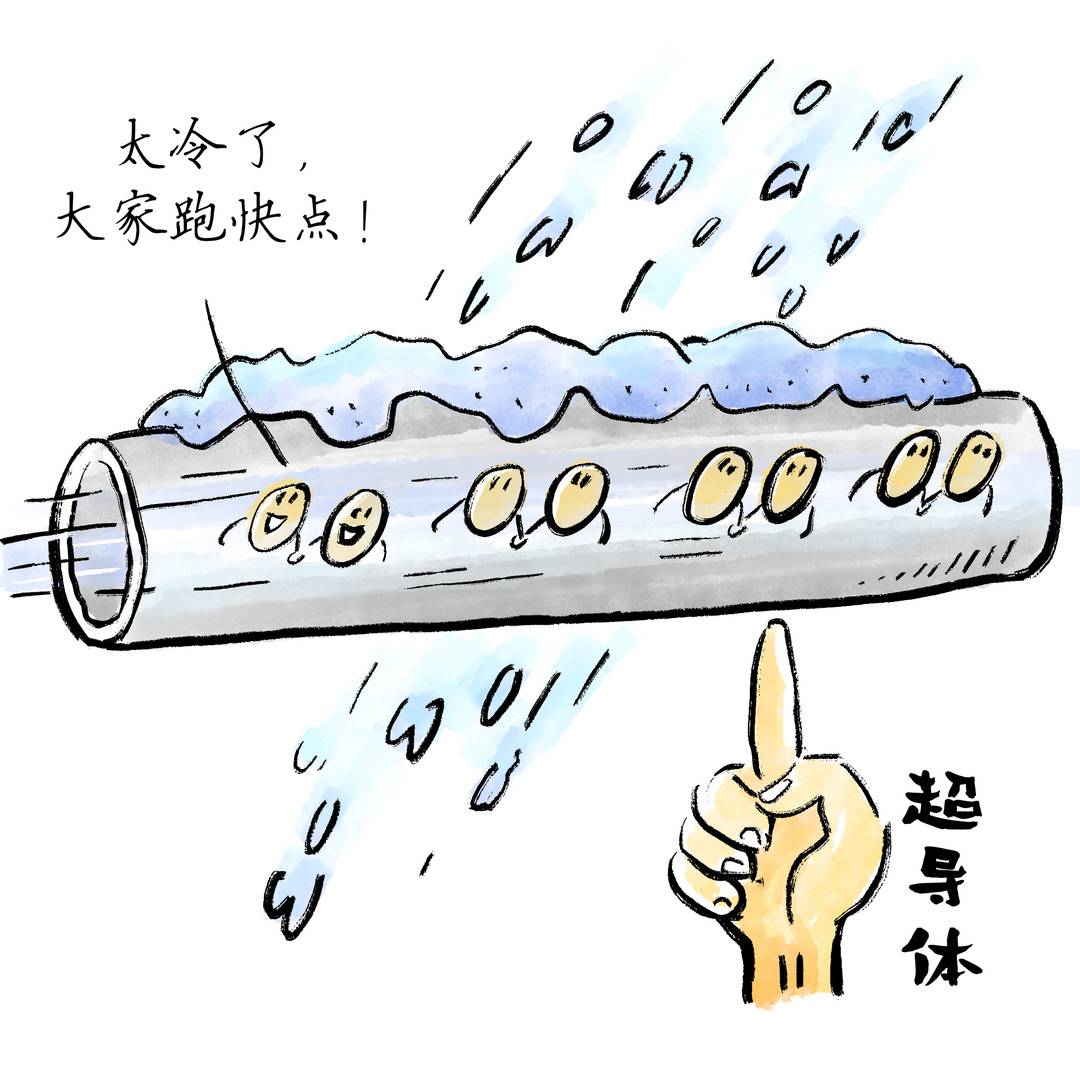

大家知道超导体吗?所谓导线之中的电流,就是一大群电子在流动。这个场景就像是一大群孩子在森林里乱逛,速度想快都快不起来。当温度低到一定程度,这些电子突然之间两两为伴,结成了电子对。而且大量电子对,手拉手肩并肩,组成了庞大而整齐划一的队伍。这时候它们就可以无障碍地快速通过森林,这就是所谓“超导体”。

12

这时候,一根导线之中的那么多电子的行为已经高度整齐划一,呈现出某种集体性的特质。这个特性,就像是一个微观世界的基本粒子。可以认为,这就是一种宏观量子现象。

13

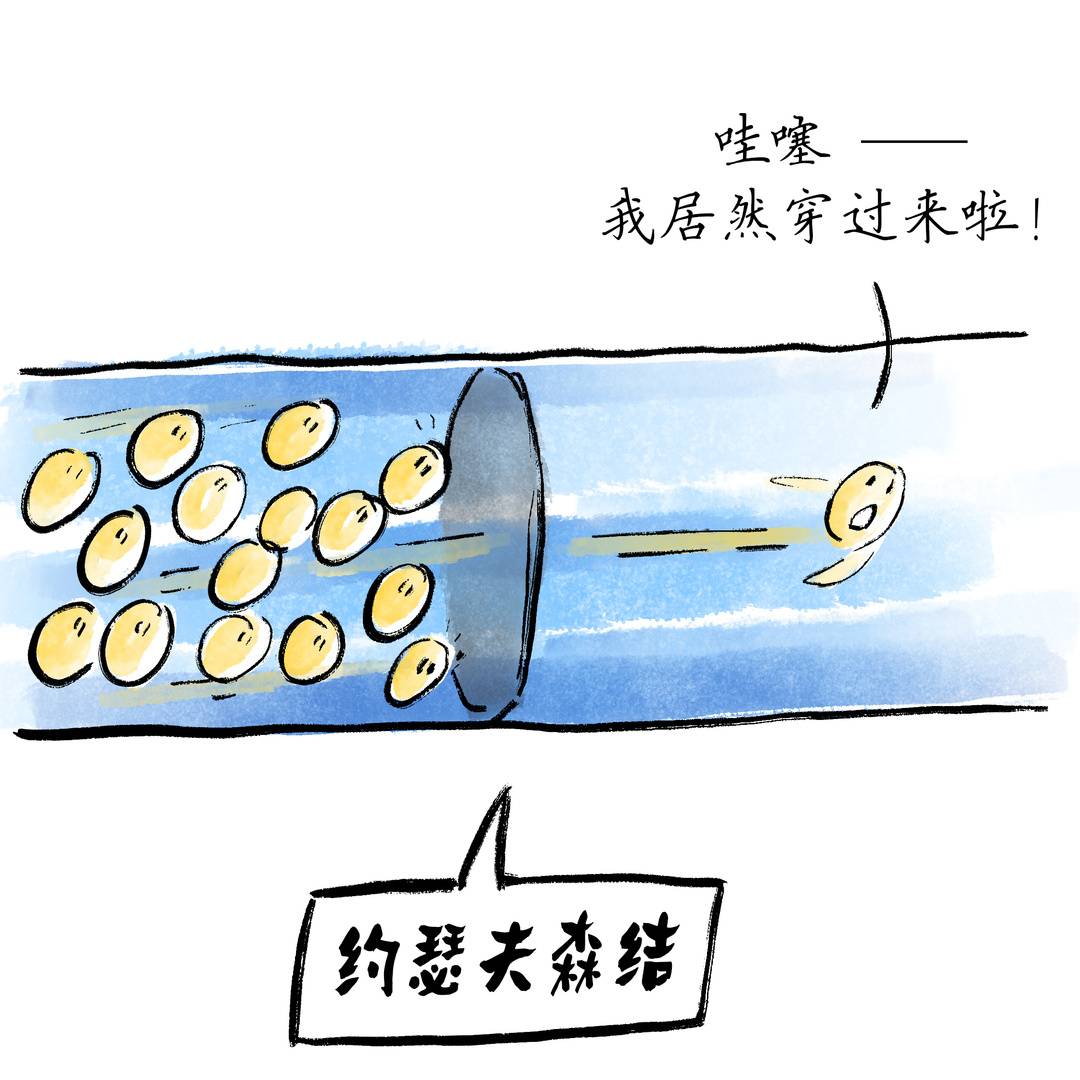

到了上世纪70年代,科学家们搞出了一种叫做“约瑟夫森结”的器件。两个超导体之间,间隔了一层薄薄的绝缘层。按理说这两边的电流是不通的。绝缘层再薄,它也是不导电的呀。可在某些情况下,居然就有电流穿过了这个不导电的障碍。一开始大家以为是绝缘层破了,漏电了。后来发现不是,绝缘层没坏。这个现象的本质依然可以算作“量子隧穿效应”。

14

那么好了,超导现象是宏观量子现象,约瑟夫森效应,就是典型的宏观量子隧穿。也就是说,数以亿计的一大群电子,像是个单个粒子一样,整体表现出了量子隧穿效果。当然啦,我们说起来简单,其实其中的各种细节是非常复杂的。

15

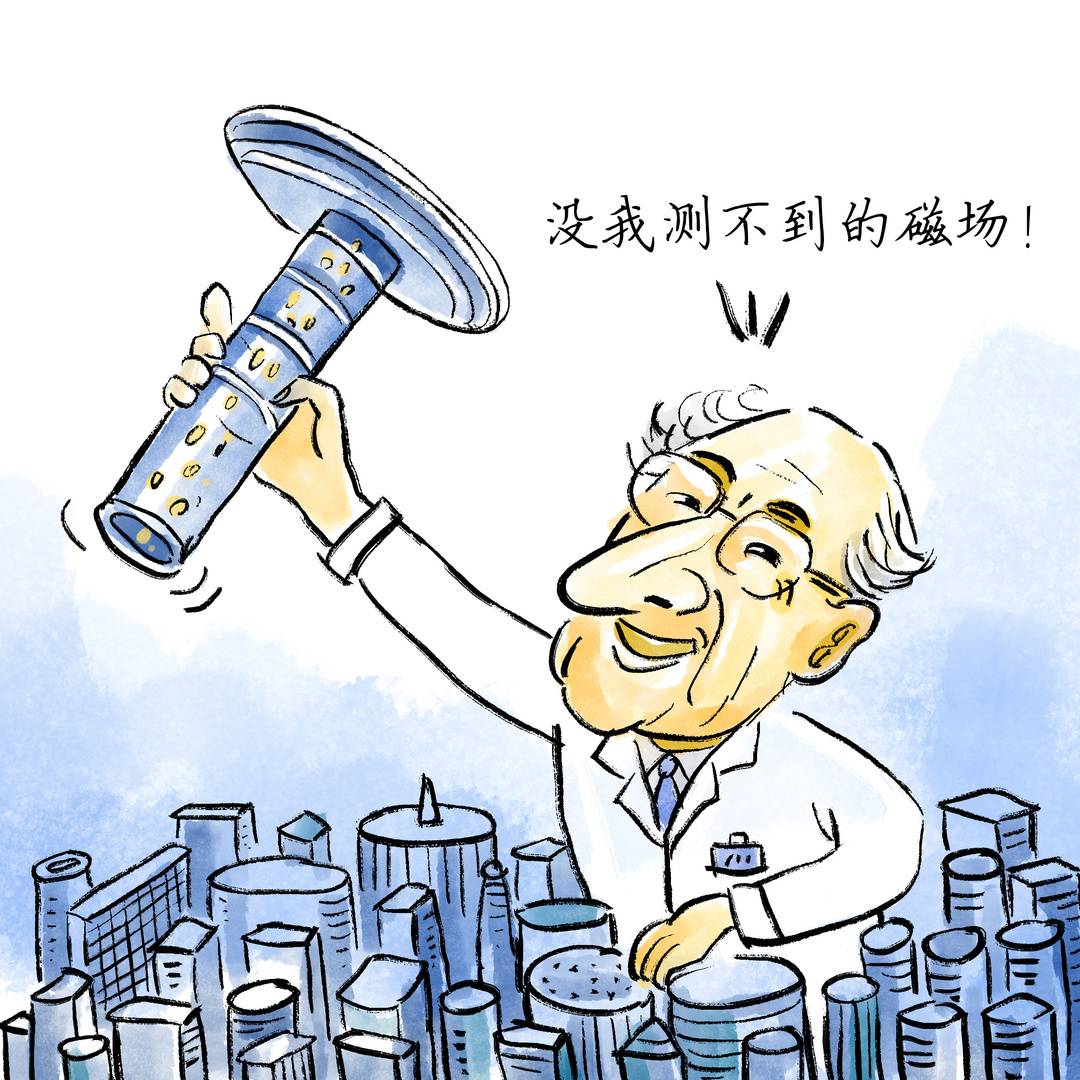

具体到这个“约瑟夫森结”到底有什么用。可以做成磁场计,用来测量磁场,灵敏度极高。可以探测比冰箱贴磁铁弱上亿倍的磁场。这次获奖的约翰·克拉克就在这个领域深耕了多年,不仅仅提高了这类传感器的上限,而且大大拓展了这类器件的使用领域。

16

同样,约瑟夫森结和量子计算的关系密切。米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,都是这方面的泰斗级人物。米歇尔·德沃雷特开创了“电路量子电动力学”,为超导量子计算提供了理论和实验框架,使得人们能够精确地操控和测量微波光子与超导量子比特,为量子比特的读取、操控以及量子纠错奠定了基础。这些工作都是超导量子计算的基础之一。

17

约翰·马丁尼斯职业生涯几乎就是一部超导量子计算从实验室概念走向工程实现的简史。2019年,他作为谷歌硬件负责人,领导团队研发了“悬铃木”(Sycamore)量子计算机,首次实现了量子优越性。总而言之,三位都是牛人啊,要不然怎么得诺贝尔物理学奖呢?

18

当然,诺贝尔奖是出了名的滞后,这次他们获奖的这些贡献,都是在上世纪80年代做出的,那时候他们也还年轻呢,属于同一个实验小组。目标就是为了证明“宏观量子效应”。这次他们可以平分836万元奖金。

END

2025