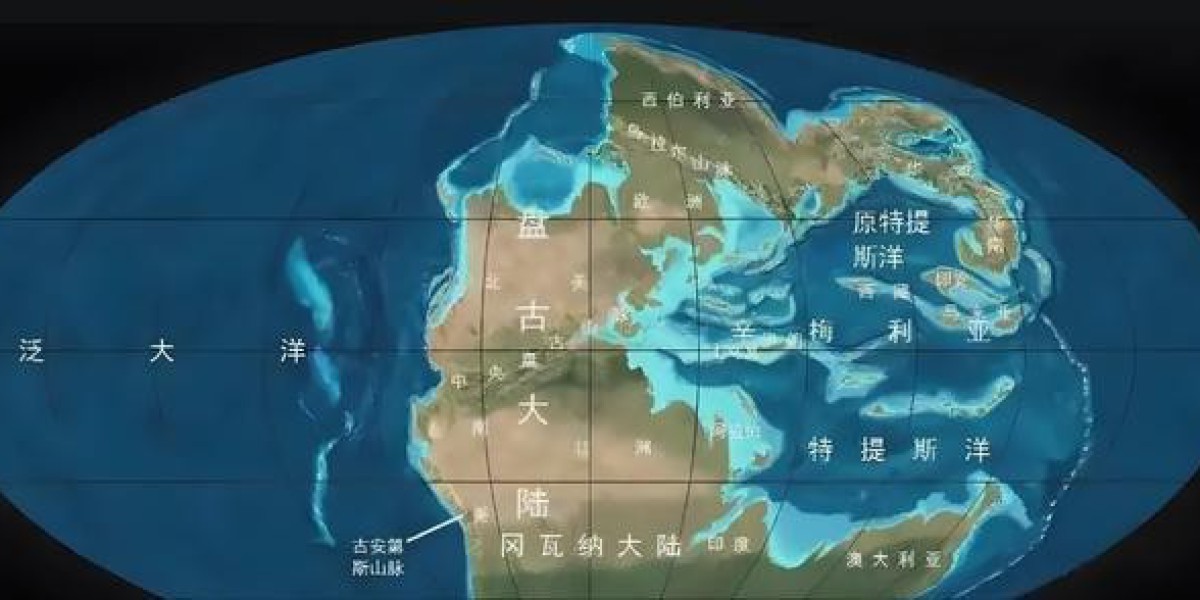

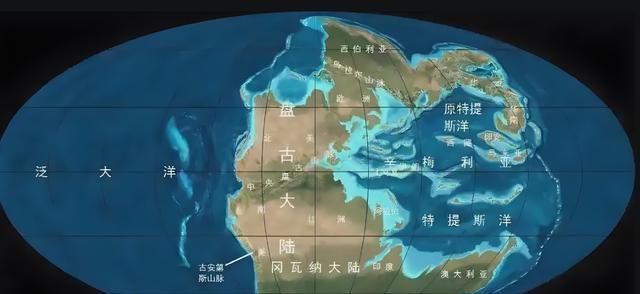

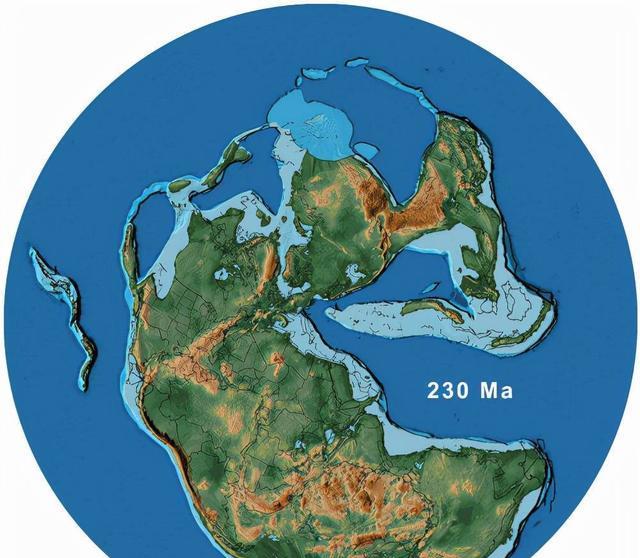

地球板块构造的缓慢但不可阻挡的运动正在为我们的星球描绘一个截然不同的未来图景。根据PALEOMAP项目首席地理学家克里斯托弗·斯科特斯的最新研究,在未来2.5亿年内,地球将重新组合成一个名为"盘古大陆终极"的巨型超大陆,届时大西洋将完全消失,各大洲将以前所未有的方式重新拼接在一起。

这一地质预测不仅展现了地球动力学的宏伟尺度,更揭示了一个令人担忧的现实:超大陆的形成将带来极端的气候条件,可能导致哺乳动物的大规模灭绝。然而,在这个看似末日般的scenario中,一些地区——特别是法国及其邻近区域——可能成为气候变化的意外受益者。

斯科特斯的研究表明,板块构造运动将使美洲大陆与非洲和欧亚大陆发生碰撞,彻底吞并大西洋。与此同时,印度洋将转变为这个超大陆内部的巨大内海,周围被经过重新排列的各大洲环绕。这种地质重组的规模之巨大,将创造出地球历史上前所未见的地理格局。

地理重构带来的意外邻居关系

在这个遥远未来的地球版图中,传统的地理邻近关系将被彻底颠覆。法国将发现自己处于一个独特的战略位置,不仅继续与西班牙、葡萄牙和意大利保持接壤,更将与摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯等北非国家成为直接邻国。这种前所未有的地理接近源于地中海的消失和非洲大陆的向北漂移。

全球其他地区也将经历同样戏剧性的地理重组。古巴将与美国大陆合并成为一体,韩国将被夹在中国和日本之间形成陆地连接,而格陵兰岛将更加紧密地与加拿大相连。这些变化反映了板块构造运动的复杂性和不可预测性,展现了地球表面在地质时间尺度上的极度不稳定性。

澳大利亚也将经历重大位置变化,向北漂移并最终与亚洲大陆发生碰撞。南极洲虽然仍将保持在南极位置,但其与其他大陆的相对位置关系将发生根本改变。这种全球性的大陆重组将创造出全新的海洋环流模式和气候系统。

极端气候条件的生存挑战

然而,这种壮观的地质重组并非没有代价。发表在《自然》杂志上的气候模拟研究显示,超大陆的形成将带来对大多数生命形式而言极为不利的环境条件。研究预测,超大陆大部分地区的地表温度将超过40摄氏度,远超目前大多数哺乳动物的耐受极限。

更令人担忧的是,大气中二氧化碳浓度将达到目前水平的两倍。这种大气组成的剧变主要源于板块碰撞过程中产生的剧烈火山活动。当大陆板块相互碰撞时,巨大的地质应力将触发大规模火山爆发,向大气中释放大量二氧化碳和其他温室气体。

太阳亮度的自然增加将进一步加剧这种极端气候条件。根据恒星演化理论,太阳的亮度在未来2.5亿年内将增加约2.5%。虽然这个增幅看似微小,但在地质时间尺度上,这足以对全球气候产生显著影响,使地球变得更加干旱和荒凉。

这种极端环境条件的组合——高温、高二氧化碳浓度和增强的太阳辐射——将对地球生物圈构成前所未有的挑战。研究人员预测,这可能导致自白垩纪末期恐龙灭绝以来最严重的生物大灭绝事件。

北极地区的生存希望

尽管整体前景令人担忧,但并非所有地区都将面临同样严峻的命运。研究表明,位于最北纬度、接近当前北极圈的地区可能提供相对适宜的气候避难所。这些地区的温度将相对温和,水资源也将更加稳定,为生命的延续提供可能。

法国的地理位置使其有望成为这个新世界中为数不多的宜居地区之一。由于板块运动,法国将向更北的纬度迁移,接近当时的温带气候区。这种地理位置的改变可能使法国在极端气候条件下保持相对适宜的生存环境。

同样的气候优势也将惠及英国、葡萄牙和北非部分地区。这些区域由于纬度位置的优势,可能维持足够的降水量和适中的温度,成为超大陆时期生物多样性的重要庇护所。

科学家们指出,这些北方避难区的存在为生命的长期延续提供了希望。虽然大部分超大陆将变得不适宜居住,但这些气候相对温和的地区可能支持复杂生态系统的持续存在。

从进化生物学角度来看,这种地理和气候格局的重大变化将为适应性进化提供强大的选择压力。那些能够适应高温、干旱环境的物种可能在超大陆的大部分地区繁衍,而需要温和气候的物种则可能集中在北方避难区。

这项研究的意义远超其科学价值本身。它提醒我们,地球是一个动态系统,其表面特征在地质时间尺度上处于持续变化之中。虽然2.5亿年对人类而言是一个几乎无法理解的时间跨度,但这种研究帮助我们理解地球系统的长期演化趋势,以及生命如何在极端环境变化中生存和适应。

当前的气候变化研究也从这种长期视角中获益良多。通过理解地球历史上的极端气候事件和生物响应,科学家能够更好地预测当前人为气候变化的潜在后果,为制定应对策略提供重要参考。

编辑:陈方