太阳,这颗为地球持续提供光与热 46 亿年的恒星,并非永恒存在。

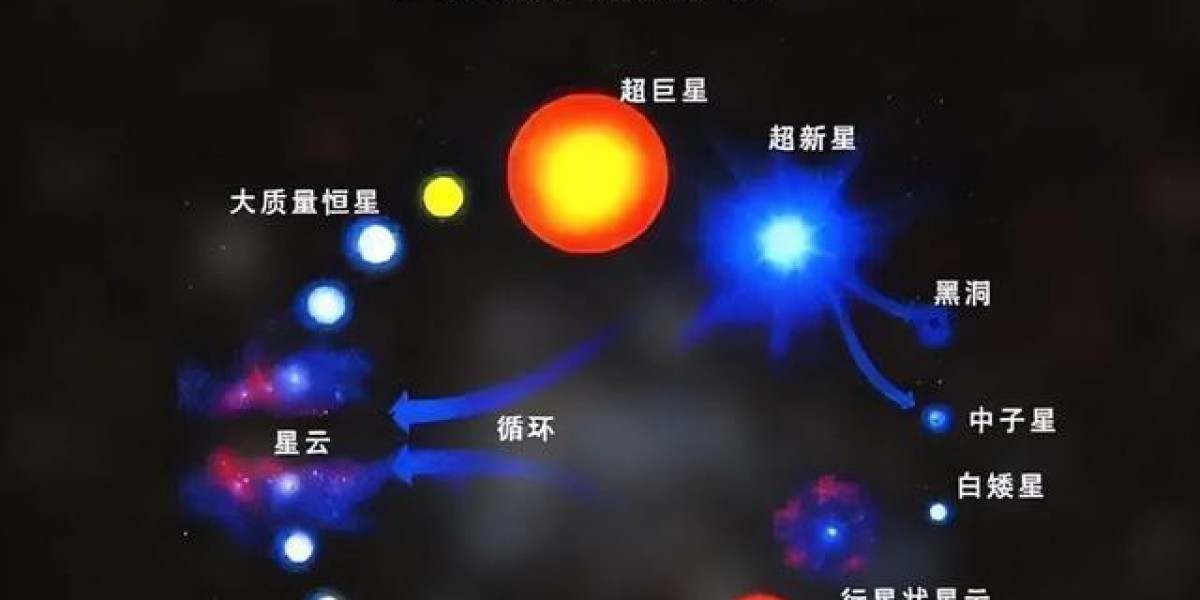

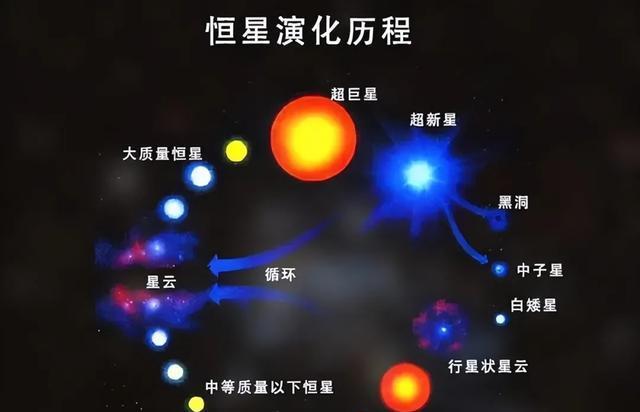

天文学家通过观测其他恒星的演化规律,早已勾勒出太阳 50 亿年后的 “死亡剧本”—— 它将从耀眼的主序星,逐步膨胀为吞噬内行星的红巨星,再坍缩为黯淡的白矮星,走完悲壮的一生。而人类能否在 50 亿年后见证这一宇宙级 “告别仪式”,不仅取决于太阳演化的节奏,更与人类文明的存续能力、星际迁移技术的突破深度紧密相关。

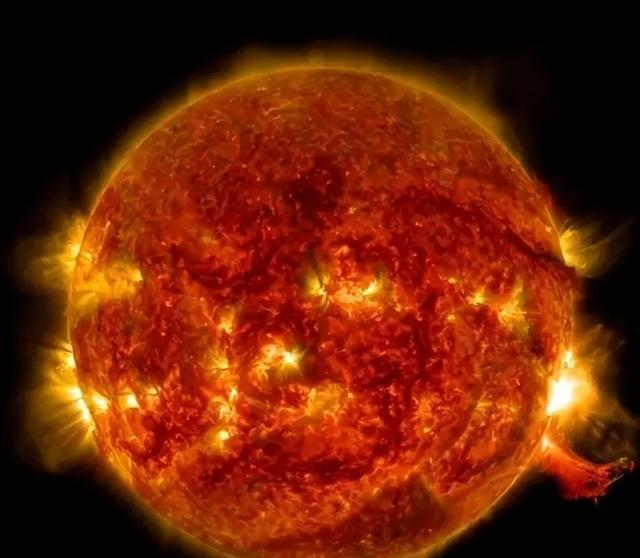

要理解太阳的死亡过程,需先看清其 “能量核心” 的变化逻辑。太阳当前处于 “主序星阶段”,核心通过氢核聚变将氢转化为氦,每秒释放的能量相当于 400 万吨物质完全转化为能量,这种稳定的能量输出已持续 46 亿年,还将维持约 50 亿年。但当核心的氢燃料耗尽,太阳的 “能量平衡” 会被彻底打破 —— 核心失去核聚变供能,无法抵御自身引力,开始急剧坍缩;坍缩产生的高温高压,会点燃核心外围的氢壳层,使外壳受热膨胀,太阳就此迈入 “红巨星阶段”,这是它死亡过程的第一步。

红巨星阶段的太阳,将展现出 “吞噬一切” 的狂暴。在引力坍缩的推动下,太阳外壳会持续膨胀,直径可能达到当前的 200 倍以上,届时其边缘将越过地球轨道,甚至可能延伸至火星轨道附近 —— 水星、金星大概率会被太阳吞噬,化为核心的一部分;地球即便未被直接吞噬,也会被高温烤成焦土,大气层蒸发,地表温度飙升至数千摄氏度,所有生命痕迹将彻底消失。此时的太阳,不再是如今温和的黄矮星,而是一颗表面布满红色气团、亮度远超当前的 “红巨星”,在宇宙中散发着 “回光返照” 般的光芒,这是它死亡过程中最壮观也最残酷的阶段,将持续约 10 亿年。

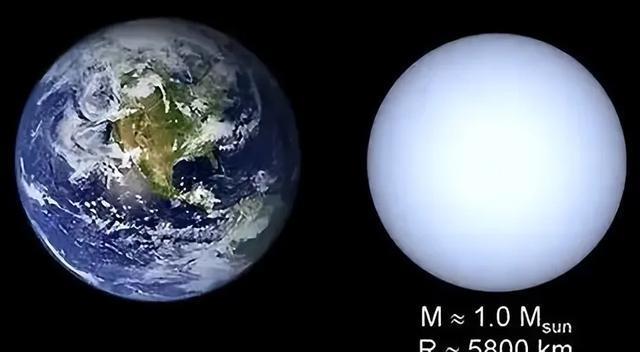

当红巨星阶段的燃料(主要是氦)耗尽,太阳的死亡会进入 “收尾阶段”。核心的氦聚变停止后,引力再次主导坍缩,将核心压缩成密度极高的 “白矮星”—— 白矮星的质量约为当前太阳的 0.6 倍,体积却可能仅与地球相当,其密度高达每立方厘米数吨,表面温度可达数万摄氏度,会发出微弱的白光。而红巨星的外层大气,则会在核心坍缩的冲击波作用下,以每秒数十公里的速度向外抛射,形成美丽的 “行星状星云”—— 行星状星云并非真正的行星,而是由气体和尘埃组成的环状或蝶状结构,中心是致密的白矮星,这些抛射的物质将成为未来新恒星、新行星的 “原材料”,完成宇宙物质的循环。

最终,白矮星会在数百亿年的时间里逐渐冷却,失去光芒,成为一颗 “黑矮星”,太阳的生命就此彻底终结。

那么,人类能在 50 亿年后见证这一过程吗?从理论可能性来看,存在两大关键障碍。首先是 “文明存续的时间跨度”。50 亿年远超人类文明的现有历史(仅数千年),甚至远超地球生命的演化史(约 38 亿年)。在如此漫长的时间里,人类面临的威胁数不胜数:小行星撞击、超级火山爆发、气候变化可能摧毁地球生态;人工智能失控、核战争、资源枯竭可能导致文明自我毁灭;甚至可能遭遇未知的宇宙灾难(如附近超新星爆发、伽马射线暴)。要跨越 50 亿年的时间,人类不仅需要稳定的生存环境,还需要建立能抵御各种灾难的 “文明安全机制”,这在当前看来几乎是难以想象的挑战。

其次是 “星际迁移的技术瓶颈”。

即便人类能避免文明灭绝,要见证太阳的死亡,也需要离开地球,迁移到安全的星际空间(如距离太阳数百光年外的宜居行星),并具备观测太阳演化的技术能力。当前人类的星际航行技术仍处于初级阶段,最快的航天器(如旅行者一号)飞出太阳系需数十年,抵达最近的恒星系需数万年,远无法满足大规模星际迁移的需求。未来若想实现这一目标,人类必须突破 “曲速航行”“虫洞穿梭” 等超光速技术,或掌握 “世代飞船” 技术(通过多代人接力完成星际旅行)—— 这些技术目前仅停留在理论层面,能否在 50 亿年内实现,仍是未知数。

不过,也存在一种 “间接见证” 的可能:若人类未来能发展出高度发达的人工智能,或实现 “意识上传”,将文明的核心信息存储于能长期存活的载体中(如星际探测器、太空站),这些 “非实体文明” 或许能在宇宙中存续足够长的时间,通过观测设备记录太阳的死亡过程。但这种 “见证”,已不再是人类以 “生命实体” 的形式直接感受,而是文明信息对宇宙事件的 “记录”。

太阳的死亡过程是宇宙中恒星演化的必然规律,其 “悲壮” 在于它曾孕育地球生命,最终却可能摧毁地球;而人类能否见证这一时刻,本质上是对自身文明存续能力与技术突破极限的考验。50 亿年后的场景虽遥远,但对太阳死亡过程的研究,不仅能帮助人类理解宇宙的演化规律,更能倒逼我们思考:如何在有限的时间里,为文明寻找更广阔的生存空间,让人类的目光能跨越时空,见证那颗曾滋养我们的恒星,完成它最后的宇宙使命。

编辑:陈方