01

学霸为何突然自杀?

印度电影《最初的梦想》讲述了这样一段故事:

拉加夫是个“自鸡”娃,从小是学霸,不用父母督促,每天学18个小时那种。

这样的小孩,给自己定了一个非常高的目标:

考上印度理工学院。

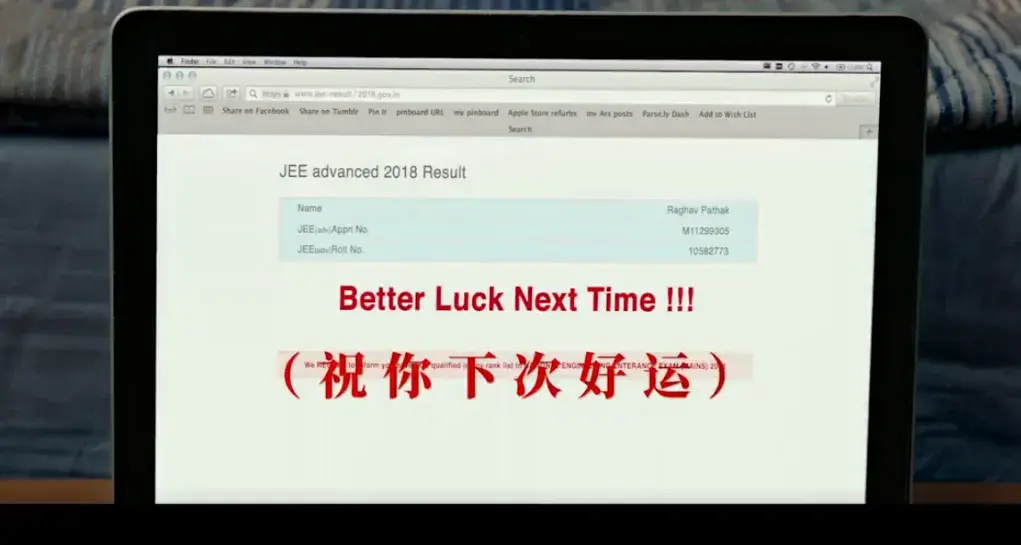

可是偏偏,他落榜了。

挫败之下,他选择了坠楼自杀。

幸运的是,这个孩子第一时间被送到医院,保住了性命;

不幸的是,一直昏迷不醒。

坠楼之前,这个孩子说过一句话:

“我要怎么面对我的父母,他们的孩子是个失败者!”

拉加夫的自杀,跟他父母有什么关系?

是他们逼得太紧,给儿子太多压力?还是期望过高,不允许儿子失利?

都不是。

相反,这对父母从小到大就没逼过拉加夫学习,这次高考失利,连句难听话都没说。

一个劝儿子想开点儿,今年考不上明年再考。

另一个压根不关心成绩,只想把儿子的情绪安抚好。

这就更奇怪了,有如此开明的父母,怎么孩子会因为一次考试失利,绝望到自杀呢?

02

一个失去自我价值感的孩子

卡伦·霍尼在《我们的内心冲突》里讲过:

“所有绝望的本质都是对无法成为自己而绝望。”

如果我们从拉加夫自己的视角看他,可能也就理解他的行为了。

这个孩子的内心有着两个让他绝望的现实。

- “我不努力,怎么对得起优秀的父母!”

拉加夫的爸爸叫帕塔克,妈妈叫玛雅,两个人都是印度理工毕业的高材生。

尤其是帕塔克,当年高考成绩在全国排名第384位,是个学神,从没担心过考试问题。

于是,他理所当然地认为,自己能考进的大学,儿子更没问题。

只有拉加夫自己知道,他没继承父亲的高智商。

父亲轻松获得的好成绩,他要花数倍的时间复习,才能拿到相近的分数。

每听爸爸说一次“这不难,不用担心”,他的焦虑和自卑就多一分。

高考后,拉加夫的焦虑更是达到顶点,每隔一会儿就给朋友打电话,问那些重复了好多遍的问题:

“今年高考比较难,还是去年?

我数学考的最好,还是所有人都很好?

我物理成绩最差,还是大家都跟我一样差?”

很明显,这孩子都快把自己逼“疯”了。

但谁也没想到,帕塔克无意间的“鼓励”举动,直接把儿子推向了绝路。

他在放榜前,拿出一瓶酒跟儿子说:“等你成绩出来了,我们一起庆祝,干掉这瓶酒。”

儿子无助地说:“爸爸,你这样我压力好大。”

帕塔克补了一句:“你离家后,我只剩下跟你的回忆了。”

言下之意,儿子一定能考上,他已做好儿子离家的准备。

孩子最是敏锐,他能准确感觉父母真正的态度。

至此,拉加夫明白,自己的父母都是学霸,身为他们的孩子,绝不能是失败者。

自己只有一个选择,那就是考上印度理工。

- “比我差的都行,我却不行!”

孤注一掷的人生是可怕的,当这条路被堵住,拉加夫就陷入到“自己是废物”的情绪中:

“我尽力了,我放弃一切,每天读书18个小时,还是没考上。”

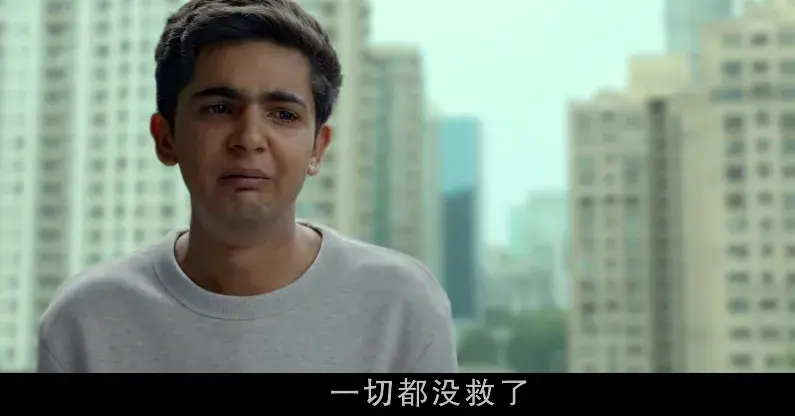

而当他得知,班里成绩最差的学渣都考上了大学时,这种情绪让他觉得没脸面对所有人:

“我这辈子注定是个失败者,一切都没救了。”

拉加夫做不了真正的自己,浑浑噩噩想要达到父母的期望,证明自己的价值,也失败了。

当一个人不知道自己存在的意义在哪儿,就不会对活着充满渴望,死就成了摆脱痛苦的选择。

就像前面提到的,这个孩子自杀了。

03

孩子的得救

往往从父母愿意尝试理解开始

帕塔克和玛雅面对儿子的自杀,一开始是不接受的。

尤其是帕塔克,他不敢相信,也不能理解。

自己从未给过拉加夫压力,平时像兄弟一样相处,要什么给什么,时不时还鼓励几句,孩子到底有什么承受不住的呢?

请记住这位爸爸的困惑,这应该是最困扰父母的问题之一了。

如果解不开,也就触及不到孩子真正的想法,更解不开孩子心中的死结。

看着徘徊在生死线上的儿子,帕塔克想要做点什么。

可他反复回忆也记不起自己有什么做得不对的地方,反倒是儿子,一直用闭关学习的理由,拒绝跟他交流:

“爸,我有模拟考。”

“我不能看电影。”

“考完试,我再跟你去度假。”

“我要跟同学一起读书。”

“我没空跟你聊天。”

直到医生告诉帕塔克,拉加夫没有求生欲望,完全不想活下去。

他才想起儿子好友曾跟他说:“拉加夫很难过,他说大家会叫他失败者。”

是啦,这句话就是让儿子活不下去的关键。

虽然帕塔克不知道能不能救儿子,但他愿意去尝试。

他做了四件事:

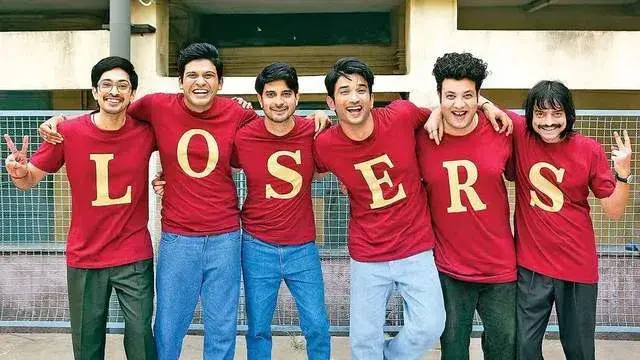

第一件,跟儿子承认,自己大学期间,是个人人都能讽刺一句的失败者;

第二件,找来当时跟他组成“失败者联盟”的朋友,一起跟儿子讲失败的故事;

第三件,告诉儿子,即便当时他们做了最大的努力,想要成为胜利者,最后还是功亏一篑了。

第四件,当儿子问他:“你们这么努力还输了,很想死吧?”

他坚定地摇头:

“不会,你的成绩不会决定你是不是失败者,重要的是你全力以赴努力过。”

儿子呢,在他做第一件事的时候,慢慢恢复了意识;

第二件的时候,愿意主动跟爸爸交流;

第三件的时候,燃起了求生的信念;

第四件的时候,儿子坦然接受手术,迎接生命的不确定性。

曾经的拉加夫把成绩当做生命意义本身,总是活在焦虑和紧张中,但现在,从爸爸的经历中,他找到了克服恐惧的道路。

爸爸的“示弱”,丝毫没有损害到自己在儿子心中的“强大”。

反而让儿子感受到了他的真诚,解开“不能失败”的束缚,迸发出耀眼的内在力量。

04

统一模式下长大的孩子

像个空心人

看到这,估计有人会说,这是电影情节,现实中几乎不可能发生这样的事。

其实,现实中类似的事情并不少见。

也许孩子们没到自杀的程度,但过于脆弱的情绪、自我价值感的缺失,让他们成为了一个空心人。

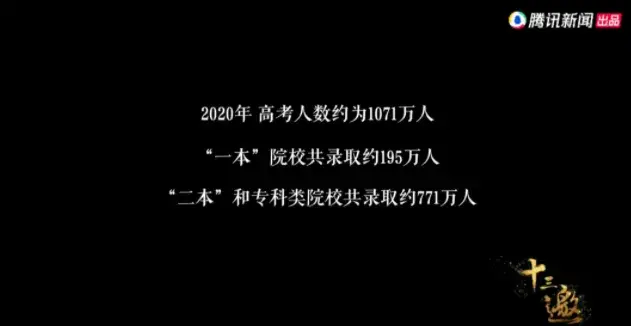

《十三邀》节目曾邀请了一位从教14年的二本大学老师黄灯,许知远跟她探讨了二本及以下学生的现状。

之所以选择这个群体,是因为他们代表了中国绝大多数年轻人的现状。

在2020年,高考人数约为1071万人,“一本”院校共录取约195万人,“二本”及以下院校共录取771万人。

也就是说,二本及以下的学生,大约占比70%。

1992年,出身湖南农村的黄灯考入了相当于现在“二本”的岳阳大学。

据她说,那时候的大学生,甭管上的哪所大学,生活有多难,都对自己的未来充满了期待。

男生也没什么钱,但遇到喜欢的女生,都特别敢去追求。

但今天的二本学生,对自己的评价大多是:

都说源头活水,自己这种不够优秀的人,是“工业废水”;

只在乎能做多少分,而不在乎学了什么;

我一想到通过自己的努力,还不一定成功,就绝望得想哭;

那时候,我整天看镜子,看自己还是不是个人。

……

男生也不想着追求爱情了,因为他们觉得自己没资格,而且追女生又要花时间,又要花钱,最后还不见得能结婚,何必浪费时间。

黄灯老师说,这十几年来,她作为老师最大的感受是:

单一化的教育,对孩子的伤害特别大,你就觉得他们的生命被掏空了。

他们走进大学就像空心人一样,带着塑料和电子产品的味道,情绪敏感,自我价值感缺失。

在竞争焦虑的氛围下,很难找到自己存在的意义在哪里。

许知远也问过黄灯老师,这些孩子该怎么办呢?

她说,其实真的还是要找到自己。

05

中国政法大学教授马皑说过:

有的父母会说,现在社会就是这样,处处是竞争,胜者为王,我们也没办法。

只是父母们没有意识到,胜并非是单一的竞争意识,而是有足够强悍的竞争能力。

这份能力,不是跟同龄人比较得来的,是靠足够的内在力量,被关注的内在感受以及对输赢的正确认知得来的。

《最美的教育最简单》这本书里说:

当下乃至未来,人们比拼的不是“竞争意识”,而是来自更高层面上的价值判断、创新能力、心理承受能力以及克服困难的勇气等。这正是俗话所说的打铁还需自身硬。

面对一个弱小而又有无限潜力的孩子,与其着力培养其“竞争意识”,不如专心培养他的良好品格。

每一种好品格都可以催化出面对世界、面对困难的能力和勇气,好品格本身就是竞争力。

童年的任务不是向外延展,而是向内积累。

一个人内在力量强大,才能很好地把控自己,未来才有可能处理好自己和世界的关系,在人生事务中获得主动权——这才是培养竞争力的正常顺序和逻辑。

正如《最初的梦想》中,帕塔克的那句感悟:

“我们全神贯注地关注着胜败输赢,但我们都忘记了怎样过好人生。

生活中最重要的东西,就是生活本身。”

别忘记,我们淡定了,孩子才淡定,我们理解了,孩子才得救。

比起被卷进无节制的竞争中让孩子心理失衡,充盈的内在和自信的心态才是孩子立足未来的保障。

来源:尹建莉父母学堂