全球变暖让各国都头疼,而二氧化碳作为变暖的元凶,早就被科学界盯上了,谁能既高效捕碳,又把碳变废为宝,谁就攥住了环保和产业的双筹码。

现在中国团队不仅造出了能在海水中连续工作500小时的捕碳装置,还能把捕来的碳变成可降解塑料,连成本都砍到了西方的七成以下。

这技术到底是怎么打破垄断的?又怎么让海水碳从没人要的麻烦,变成能造吸管、做包装的宝贝?

想解决全球变暖,捕碳是关键一步,可陆地捕碳本身就有一堆难题,有的技术会产生二次污染,有的一套设备下来,成本高到中小企业根本用不起。

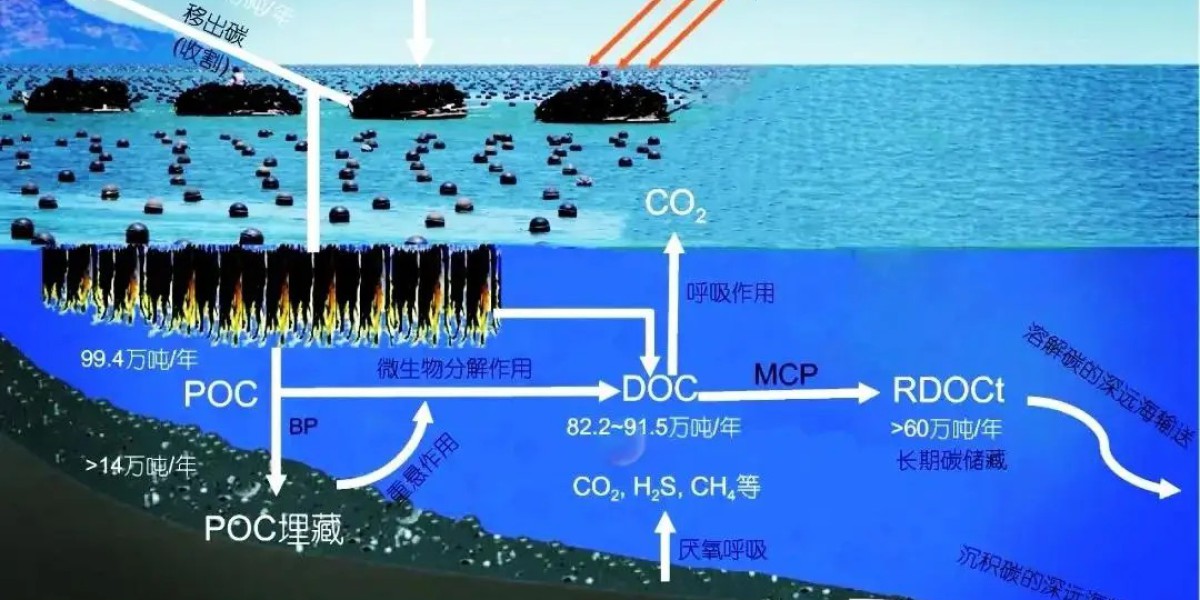

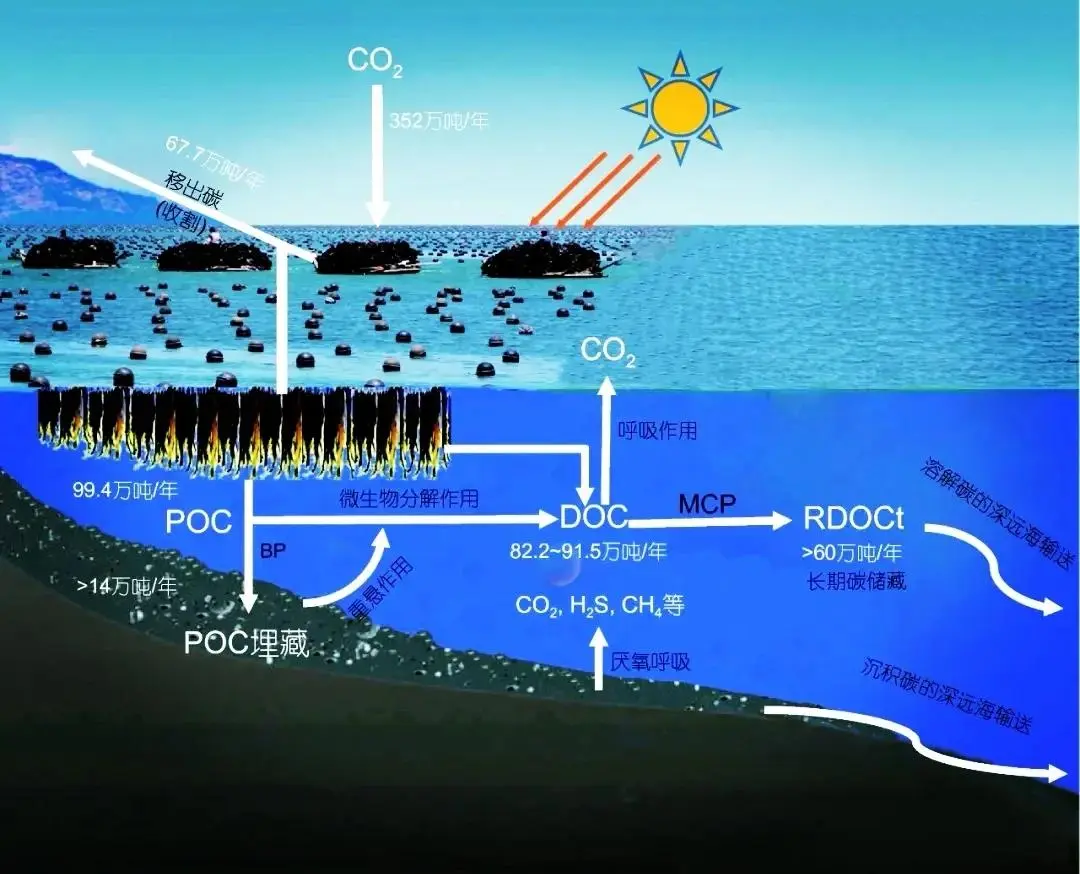

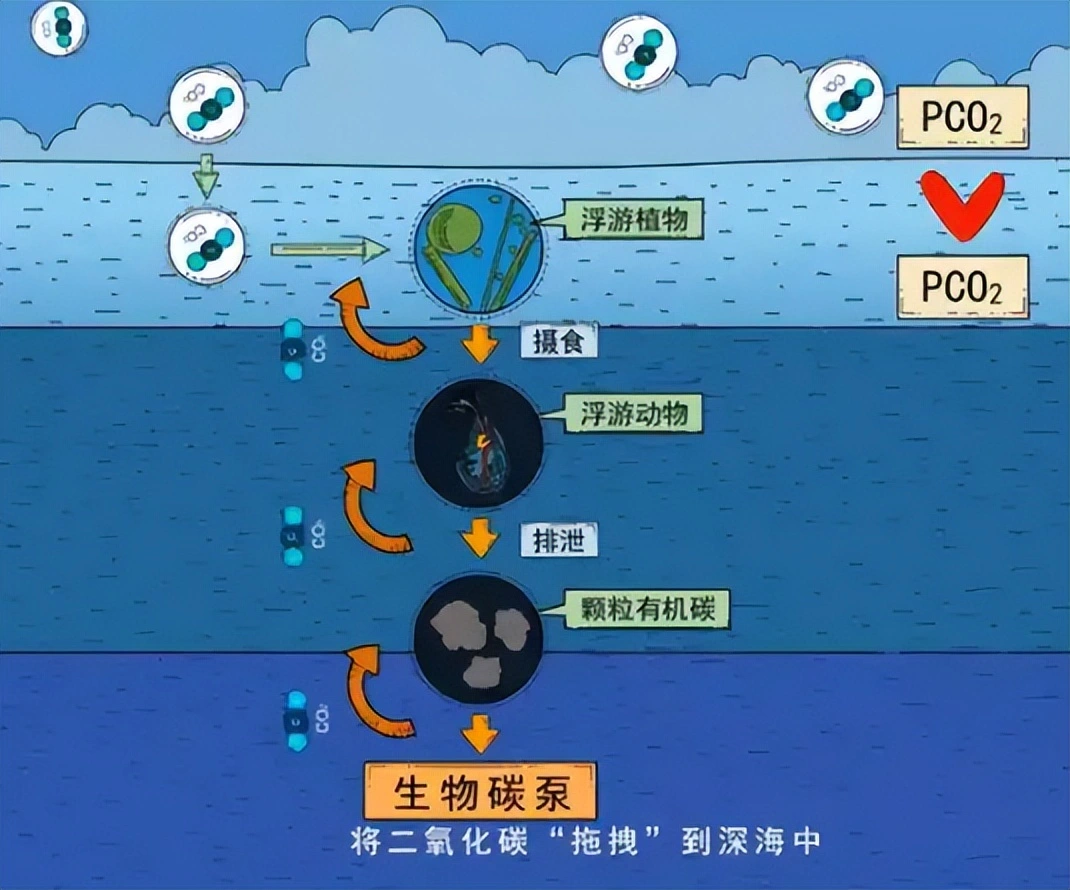

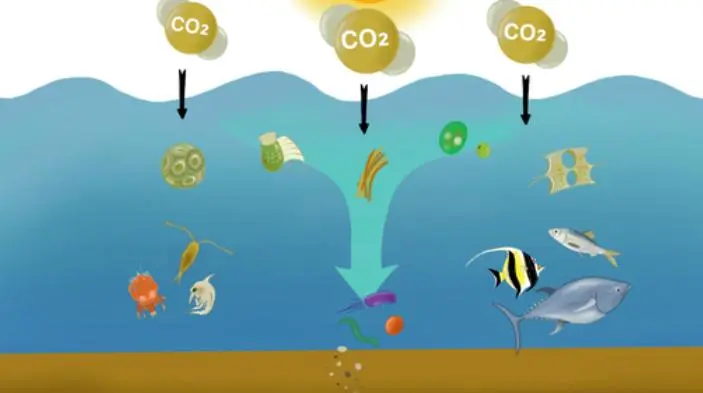

相比之下,海洋这个天然碳库就更诱人了,它每年能吸收约30%的人类活动排放碳,可从海水里捕碳,难度比陆地高了不止一个档次。

西方早年研发的海水电解捕碳技术,始终没迈过两道坎,不耐用就是第一关,普通电解装置的电极在海水中泡几天,就会被盐分腐蚀,表面还会结一层厚厚的盐垢,用不了多久就罢工。

不划算也是一个问题,为了减少腐蚀,他们只能用特殊贵金属做电极,这直接让捕一吨碳的成本飙到300美元以上,连西方自己的企业都很少愿意用。

西方还把这套不完美的技术当成稀缺资源,核心设计、材料配方从不对外分享,其他国家想研究,要么得花高价买授权,要么只能自己慢慢摸索。

全球明明看着海洋里的巨量碳资源,却因为没有趁手的钥匙,只能干着急,直到中国团队拿出了新方案。

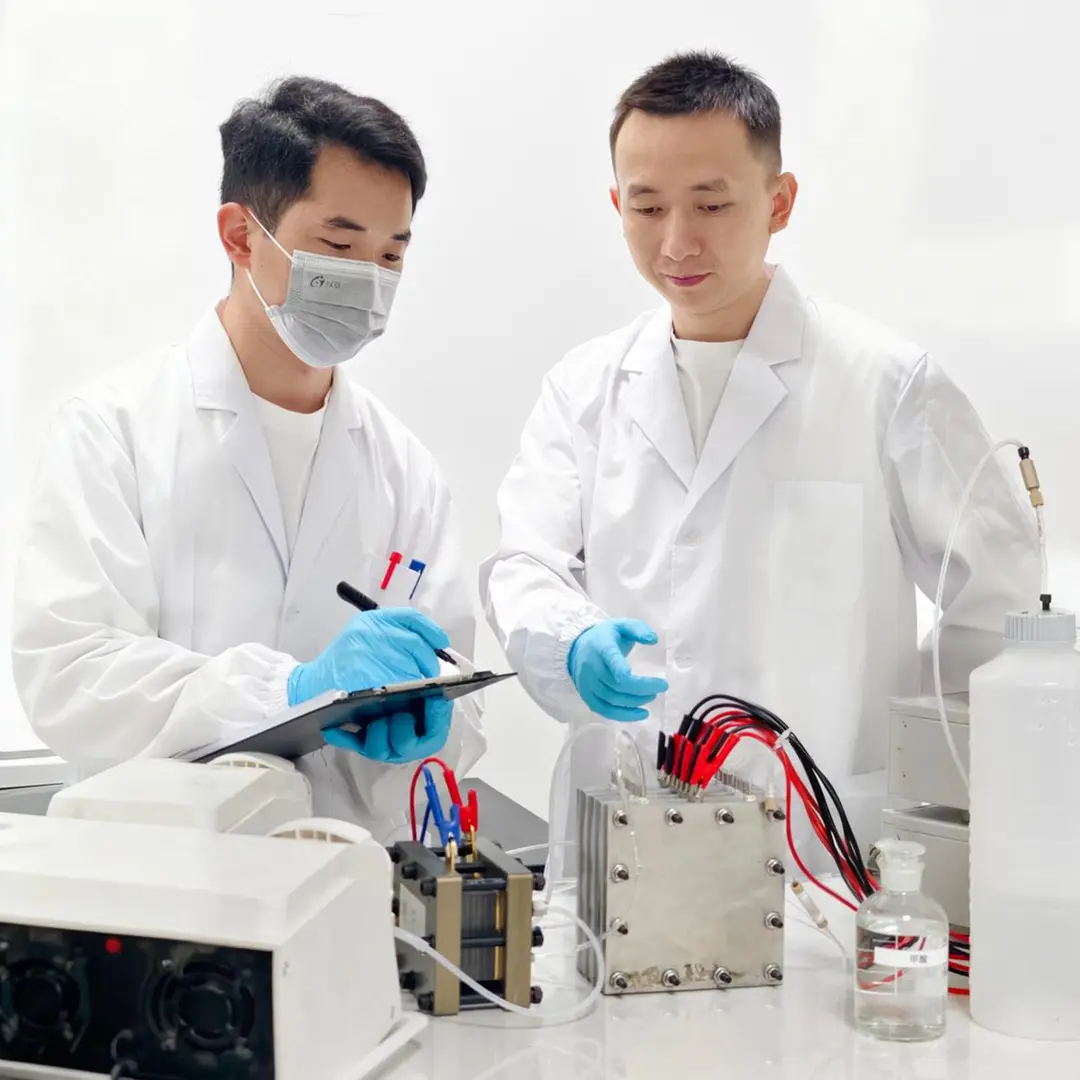

就在全球都被这没钥匙的难题困住时,电子科技大学夏川团队站了出来,直接找到了打开海水碳宝库的新钥匙。

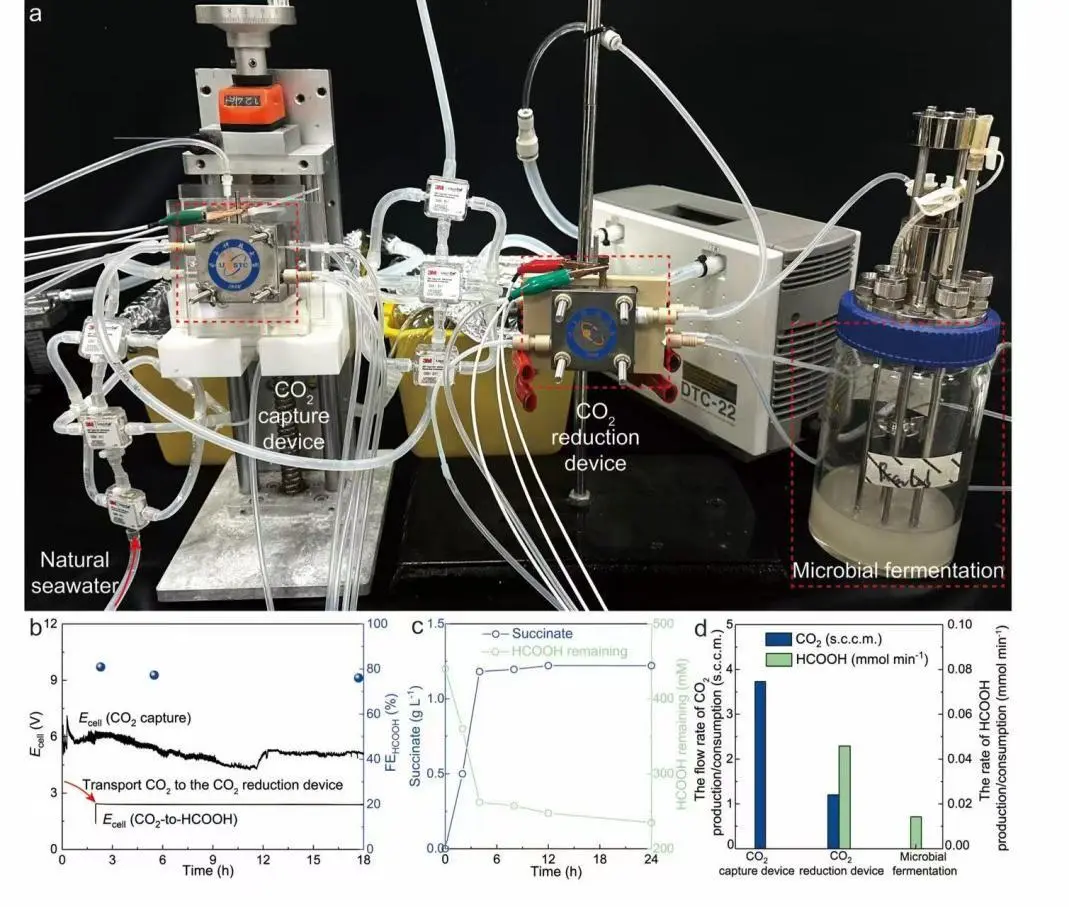

一款全新的电解装置,这款装置最牛的地方,就是能在普通海水中连轴转,实验室测试时,它连续工作500多个小时都没出故障,电极没被腐蚀,盐垢也没堵塞管道,稳定性直接甩西方传统设备几条街。

这款装置效率也很亮眼,它能把海水中70%以上的二氧化碳抓出来,这个比例比西方主流技术高了近20%。

而且它捕碳时还能顺便产出氢气,就是现在用来驱动氢能公交、给家庭供暖的清洁能源。

去年山东某沿海城市做试点时,用这套装置产出的氢气,已经能满足20辆氢能公交的日常运营需求,相当于一份成本,两份收益。

再加上它的成本更是打破西方垄断的关键,过去西方技术捕一吨碳要300多美元,而中国这套装置直接把成本压到了229.9美元/吨。

别小看这几十美元的差距,要是全国推广开,每年光捕碳成本就能省下上亿美元。

这套装置的核心材料都是国内能批量生产的,不用依赖进口,彻底绕开了西方的技术卡脖子,再也不用看别人脸色买授权,我们自己就能造、能推广。

不过,光把碳从海水里捕出来还不够,怎么把它变成能用的东西?中科院深圳先进院高翔团队,就解决了这个最后一公里的问题。

他们造出了一种超级工程菌,能把捕碳得到的甲酸,直接变成可降解塑料的原料。

这里有个小麻烦,甲酸虽然是捕碳的主要产物,却有毒性,大部分微生物碰到高浓度甲酸就会死亡,根本没法用来转化材料。

高翔团队没走西方硬抗毒性的老路,而是从海洋里挑了一种叫需纳弧菌的细菌做底子,这种细菌本身就生活在高盐环境里,生长速度快,还自带一点耐甲酸的特性。

团队通过基因改造和定向进化,把这种细菌升级成了超级工程菌,它不仅不怕高浓度甲酸,还能把甲酸当成唯一的食物,吃进去后,能精准转化成两种关键原料。

做PBS塑料的琥珀酸,和做PLA塑料的乳酸,这两种塑料都是出了名的可降解材料,埋在土壤里几个月就能被微生物分解,再也不会像普通塑料那样,埋在地里200年都不烂。

为了确认碳的来龙去脉,团队还做了碳同位素标记实验,他们给海水中的碳做了标记,最后发现,用工程菌造出的塑料里,碳元素正是来自海水中捕获的二氧化碳,海水碳变塑料的路径,算是彻底走通了。

现在这项技术已经迈出了产业化的第一步,团队在实验室里用1升、5升的发酵罐完成了中试,还造出了第一批可降解吸管。

这种吸管的硬度、韧性和普通塑料吸管差不多,喝奶茶、可乐时不会软塌,埋在花园土壤里3个月后,就分解成了细碎的小块,一点污染都没有。

现在,这两项技术要组队干活了,研究团队已经开始规划在沿海地区建绿色工厂,工厂一边装夏川团队的电解装置,从海水中捕碳、产氢。

另一边设生物发酵车间,用高翔团队的超级工程菌把碳转化成可降解塑料、有机酸,甚至是医药行业用的配料。

这种一体化生产模式,不光效率高,更直接打破了西方捕碳归捕碳、转化归转化的零散格局。

目前西方还没有能把两项技术整合的工厂,而中国已经在浙江、广东选了试点区域,预计明年就能开工建设首个示范工厂。

这套技术还能拓展到更多领域,高翔团队说,以后调整一下工程菌的配方,还能把海水碳变成表面活性剂,就是用来做洗洁精、洗衣液的原料、食品添加剂,覆盖材料、日化、医药等多个行业。

到时候,我们用的洗洁精、吃的零食添加剂,都可能来自海水中的碳,再也不是碳只能污染环境,而是变成了能循环利用的宝贵资源。

中国这套海水捕碳变塑料技术,不只是解决了一个环保难题,更打破了西方在低碳技术上的垄断。

过去,西方总把低碳当成筹码,用高成本、不转让的技术卡别人脖子,现在中国用更稳定、更便宜、更实用的技术,证明了低碳不用看别人脸色,也能做得又好又实惠。

而且这套技术还为全球提供了中国方案,对于沿海国家来说,不用再发愁海洋碳用不了,也不用花高价买西方技术,靠自己的海洋资源就能发展环保产业。

从之前看着海洋碳发愁,到现在用技术把它变成宝贝,中国团队用行动证明,面对西方卡脖子,最好的破局方式,就是自己走出一条更优的路。

而未来,随着绿色工厂落地、技术不断拓展,我们或许会发现,那些曾经让人头疼的二氧化碳,早晚会变成我们生活中离不开的资源,这才是真正的变废为宝。