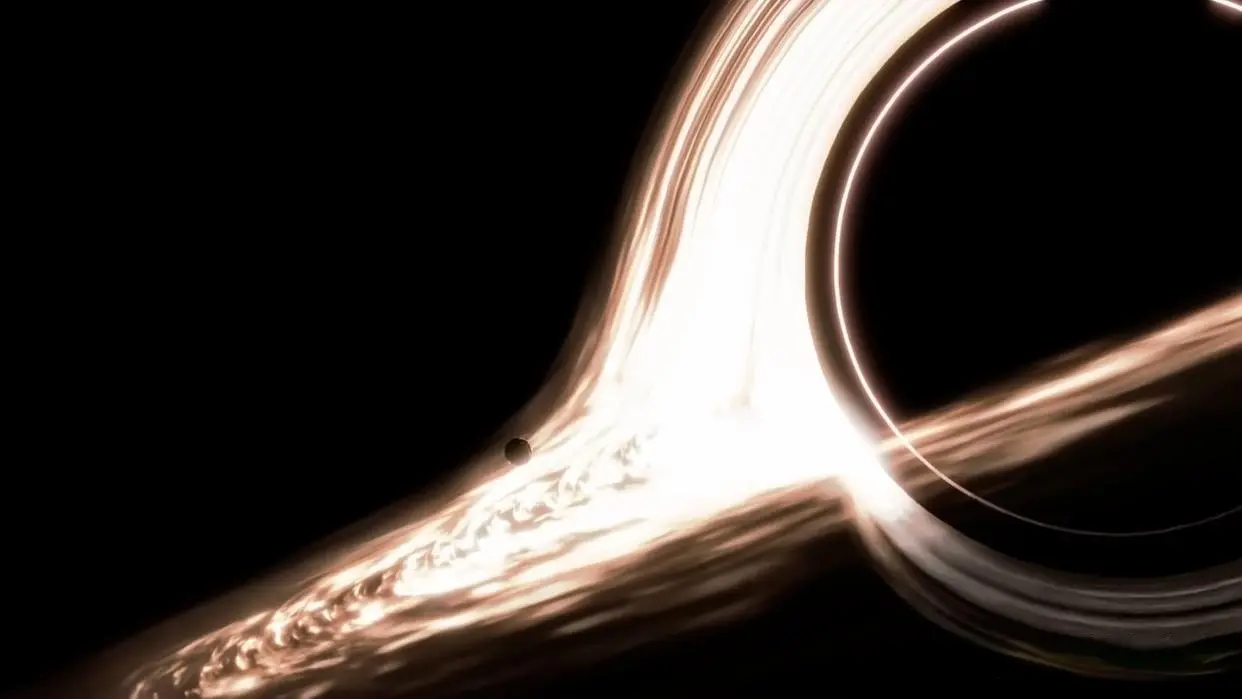

提起《星际穿越》,不少观众对结局的印象都停留在“震撼又困惑”!主角库珀坠入黑洞却没被黑洞撕碎,还能通过一个神秘空间和女儿跨时空对话。其实这些看似“烧脑”的设定,不是导演诺兰凭空想象的,而是影片科学顾问、诺贝尔物理学奖得主基普·索恩,依托当代前沿物理学理论打造的“科学+科幻”融合产物。

今天我们就结合基普·索恩与天体物理学家尼尔·德格拉斯·泰森的访谈内容,拆解结局里的科学逻辑,从“黑洞里能不能活下来”到“超立方体到底是什么”,帮你把复杂概念彻底捋明白。

坠入黑洞就一定会死?

想理解库珀的经历,首先要打破一个常识误区:不是所有黑洞都会“撕碎”靠近的物体,致命与否,核心看黑洞的质量。基普·索恩在访谈中特意强调了这一点,我们可以把黑洞分成两类,它们对物体的影响天差地别:

小质量恒星级黑洞:宇宙里的“绞肉机”

这类黑洞由质量通常是太阳20倍以上的大质量恒星坍缩形成,整体质量不算特别大,但引力集中在很小的范围里,导致“引力梯度”,也就是不同位置的引力差异,极其剧烈。

打个通俗的比方:要是你的脚先靠近恒星级黑洞,脚部受到的引力会比头部强上百万倍,这种力量会像拉面条一样把你扯成“意面”,连原子结构都会被扯碎,根本没有存活可能。

大质量超大质量黑洞:可能存在“生存窗口”

影片里库珀坠入的“卡冈图亚”,就是一颗典型的超大质量黑洞,质量约为太阳的400万倍。由于质量极大,它的引力覆盖范围也广,引力梯度反而变得平缓,你脚部和头部受到的引力几乎没差别,自然不会被扯成“面条”。

这正是库珀能活着进入黑洞内部的核心前提,完全符合当前物理学对超大质量黑洞的认知:它的“致命区域”事件视界内靠近奇点的部分相对靠内,进入事件视界后,还有一段“安全距离”可供活动。

黑洞里的“超立方体”

库珀进入卡冈图亚后,眼前出现的超立方体,是结局最核心的设定。很多人觉得这是诺兰的幻想,但实际上,它源于基普·索恩推崇的“弦理论”,有扎实的理论支撑。

先搞懂一个关键问题:为什么我们“看不见”超立方体?

人类是典型的“三维生物”,只能感知长、宽、高三个空间维度,就像蚂蚁没法理解“正方体”一样,我们的大脑也没法直接想象“四维空间”。

而超立方体,正是“四维空间里的几何体”,咱们可以理解成,把正方体沿着第四个空间维度拉伸后形成的结构。如果把三维正方体“投影”到二维平面,会变成“中间套着小正方形的图形”;同理,超立方体在三维空间的“投影”,就是影片里那种“无数正方体嵌套、无限延伸的房间”,它不是真的“长这样”,而是我们的三维大脑能理解的“四维结构简化版”。

基普·索恩在访谈中提到,超立方体的设计有个重要原则:“不违背弦理论的核心框架”。当前弦理论认为,宇宙可能存在10到11个维度,只是除了长、宽、高之外,其他维度都“蜷缩”在比原子核还小的极小空间里,我们无法感知,而超立方体,就是对“四维空间”的一种可视化尝试。

谁造了超立方体?

影片里反复提到的“他们”,到底是谁?基普·索恩在访谈中直接揭开了谜底:“他们”,就是未来的人类。但这个“未来人类”,早已不是我们认知中的“血肉之躯”,而是经历了两次关键进化:

1.脱离生物躯体,以“能量+信息”形式存在

未来人类不再依赖碳基身体,而是把意识和信息转化成能量形态,这种形态能在高维空间里自由活动,不用考虑三维世界里的“体积”“质量”这些限制。

2.掌握额外维度,能操控高维空间

他们突破了三维空间的限制,能感知并操控四维空间,这也是他们能造出超立方体的关键:超立方体本质是“四维空间的结构”,只有能操控高维的存在,才能搭建这样的建筑。

为什么未来人类要帮过去的我们?这里藏着一个“因果闭环”:

未来人类能存在,正是因为库珀通过超立方体传递了“解引力方程的关键数据”,有了这些数据,人类才能摆脱地球,在宇宙中殖民,最终进化成高维形态;而未来人类建造超立方体,就是为了“补全这个闭环”,确保过去的人类能活下来,自己才不会“消失”。简单说,就是“未来的我们,救了过去的我们”。

跨时空传信

库珀在超立方体里,为啥偏偏用“推书架、掉书”的方式,通过摩尔斯电码传递信息?答案藏在“引力”这个物理概念里,也是整个设定最“硬核”的部分。

根据“膜宇宙论”,我们的宇宙就像一张薄薄的“膜”,科学家简称它为“Brane”,漂浮在一个更高维度的体空间中。宇宙里的三种基本力,电磁力、强核力、弱核力,都束缚在这张“膜”上,没法突破维度;但只有引力不一样,它能穿透“膜”,渗透到体空间里。

这也能解释一个经典问题:为啥引力是四大基本力里最弱的?

比如一块小磁铁就能吸起铁钉,对抗整个地球的引力,其实不是地球引力弱,而是大部分引力都“漏”到了高维空间里,我们在三维世界感受到的,只是“剩下的一点点”。

而超立方体的本质,就是未来人类打造的“引力放大器”:

库珀推动书架的动作,会通过超立方体转化为“引力信号”,因为引力能穿透维度,这些信号能跨越时空,精准传到女儿墨菲的房间;书架上每本书的“快速掉落”是摩尔斯电码的“点”,“缓慢晃动”是“划”,最终把黑洞内部的关键数据传给墨菲。

基普·索恩说,这是“唯一符合物理规则的跨时空通信方式”:既不违背“信息不能超光速”的相对论原则,又能利用高维空间的特性突破时间限制。

这些细节,是诺兰的“美学调整”

虽然结局的核心逻辑符合科学理论,但基普·索恩和诺兰也没完全“死守理论”,为了让电影更具观赏性,他们对两个关键设定做了“美学优化”:

按理论计算,超大质量黑洞的吸积盘应该是“不对称”的:靠近黑洞的一侧因引力透镜效应,会更亮、更窄;远离的一侧则更暗、更宽。但诺兰坚持把它设计成“对称的环形”,他在访谈里解释:“不对称的吸积盘虽然符合科学,但视觉上不够震撼,观众没法直观感受到黑洞的‘宏伟’”。最终呈现的“环形光带”,成了电影史上最经典的黑洞形象之一。

理论上,四维超立方体是“无限嵌套、没有边界”的,人在里面会像置身于“无限延伸的镜子迷宫”。诺兰特意把超立方体和墨菲的房间结合,让库珀能通过“书架”直接互动,这么做是为了降低观众的理解门槛,他说:“要是只展示抽象的四维结构,观众会看不懂;但把它和‘女儿的房间’绑在一起,大家能立刻明白‘跨时空对话’的核心,情感上也更容易共鸣”。

结局科学含金量有多高?

《星际穿越》的结局之所以被称为“神级”,核心在于它做到了“科幻不瞎编,科学不枯燥”:

超立方体、膜宇宙、引力穿透维度、黑洞引力梯度,这些都不是诺兰的脑洞,而是当前天体物理和理论物理的前沿课题,虽然部分理论还没证实,但都符合现有科学框架,没有违背核心定律。

诺兰没有把科学概念当成“炫技工具”,而是用“父女情”这条线把它们串起来:库珀冒险进入黑洞,不是为了“探索科学”,而是为了“让女儿活下去”;超立方体的存在,也不是为了“展示高维空间”,而是为了“实现父女间的跨时空救赎”。这种“情感+科学”的结合,让观众既能感受到科幻的震撼,又能理解背后的逻辑。

基普·索恩在访谈里说过:“好的科幻,不是预言未来,而是基于现有科学,探索‘可能性’”。《星际穿越》的结局,本质上就是一次对“人类如何突破时空限制”的科学想象,它没有说“四维空间一定存在”,但它告诉我们:在科学的框架里,这种“跨越时空的救赎”,并非完全不可能。