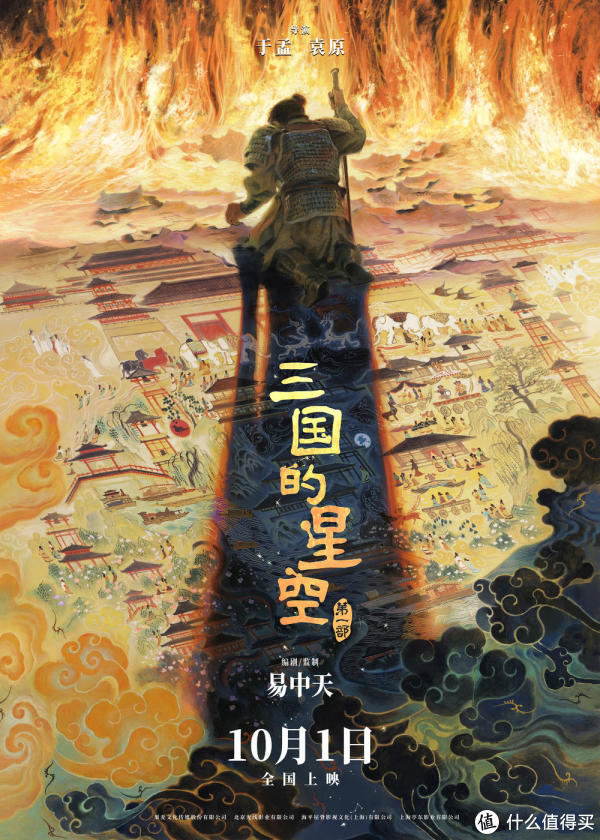

电影看完了,怎么说呢?五味杂陈。易中天老师说书没得说,一流,但是做动画嘛……还有很大的提升空间。

说书这门艺术,画面在听者的脑海里,一千个人脑子里可以有一千个“三国”;做出具体画面来,观众就会跟自己脑子里的画面进行对比,孰优孰略,自有己见咯。

像这种历史大场景类的电影(比如《志愿军》,《大决战》一类),其实叙事是很难的,就跟我们今天看古书需要解释一样,它要面对的是什么观众?古今有没有不同点?要讲解到哪一步为止?这些都是问题,建议看电影前可以先了解一下一些基础知识,有助观感。(本文有课前一点划重点的感觉,尽量不剧透尽,如果有些许剧透……那也是历史书上记载的内容,纯属巧合)。

三国故事发生年代的地理格局,请看下图(划重点,接下来的解释很多会依赖此图,大概范围,那会打仗,边界可没有那么清楚,很多城市往往今天是A的,过两天又被B夺去。)

“九州”指冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州(因为不同的典籍叫法不同,在此引用的是《尚书·禹贡》的说法,其实叫啥不重要,知道在哪就行)

一、影片一开头,董卓为啥迁都?

公元189年,汉少帝刘辩……的舅舅何进跟皇帝身边宦官集团“十常侍”内斗严重。当时汉少帝才17岁,一边是打小陪着自己的宦官,一边是“爹亲娘亲不如舅舅亲”的舅舅,手心手背都是肉,咋办啊?不懂制衡,玩不转。

何进不想宦官掌权,就找来了“外包”袁绍想要除掉“十常侍”,袁绍家传四世三公,多年家族的熏陶让他意识到这是一个机会,也是一个挑战,这种“白手套”的活……干好了加官进爵;干不好身首异处。但“干”不一定要自己干,既然你何进找我“外包”,我也可以“再外包”呀。跟何进说道“不清楚十常侍在本地军中有无耳目,真要干起来走漏风声就不好办了,这样吧,本地人关系盘根错节,不敢用,咱们异地调兵,找外援”。何进一想也是,一合计,就召集了千里之外董卓的边防军。

董卓的边防军常年跟西北的游牧民族切磋,骁勇善战,一接到“清君侧”的指令,董卓知道升官的机会来了,就浩浩荡荡带了二十万人马从武威出发去洛阳。何进、袁绍千算万算没算到董卓带那么多人马过来,才10个敌人(也可以算5个),带一个加强连过来都嫌多,你直接把集团军拉过来,打算用唾沫淹死他们嘛?

树大招风,人多嘴杂,十常侍一听何进找外军干自己,干脆先下手为强,假穿诏令宣何进进宫。如果当时有网络,何进应该上网看看200多年前罗马元老院的凯撒遇刺事件,一切历史都是当代史,非常时期最好有非常准备,以防不测,你“狼人杀”都明牌了,不防一下巫师和猎人,反而横冲直撞,不刀你刀谁。可何进是谁,他是大将军,是武官,身经百战,宫里那帮娘娘腔,他压根看不起。但偏偏不怕啥来啥,何进让渠穆斩了。这下袁绍急了,你杀我大哥,下一步不就……不说了,先下手为强,带着禁卫军冲进宫里就把十常侍给收拾了。

大汉“懂王”董卓到了洛阳一看,哦吼,“侧”已清,召集人已死……那我……总不能空手回吧,没人比我更懂社会的治理,枪杆子里面出政权。那个那个,小刘啊,你该封我个什么官呀?啥?封个丞相?算了算了,我看你这皇位也别坐了,不识抬举,让你弟刘协来当,以后这朝廷里的事我说了算!

董卓这“太上皇”的当着,其他地方诸侯可不爽啊,大家本来都是部门经理,你倒好,挟持CE0重新洗牌部门经理,兄弟们,反他!那个,袁绍不是前阵子刚造过反,扳倒过十常侍嘛,你就当头吧(反正枪打出头鸟),大家一起讨伐董卓。地方上不服董卓的十八路联军——关东军乌央乌央望着洛阳打过来,先破了汜水关韩升、韩变四驱兄弟的“旋风冲锋龙卷风”的万刃车,啊,不对不对,搞错片场了,那个韩式兄弟你们先回《封神榜》片场,咱们再来!

先上关羽破了汜水关的华雄;到了虎牢关,上刘关张,三英战吕布,“车轮”战把吕布耍的团团转,布不敌,败回关内。

董卓预感顶不住啊,想到一千多年的后世有位伟人提到过“存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失”,于是,连夜带着小姨子学了伟人死敌的蒋光头干过的勾当——迁都。别看今天洛阳到西安才300多公里,也就一个小时动车或者一脚油门的事,但那会道路难通,堪比“春运”的人流在董卓手下的皮鞭催促下,要么“人走”,要么“人”走,惨状可想而知,这也就拉开了电影的序幕。

二、曹操整天念叨的“诸君北面,我自西向”是什么意思?

别看号称“联合国军”的“关东军”前期一路破董卓军势如破竹,但其实大家心里都有自己的小九九:打赢了,我能得到啥?位置?你一董卓扶持的傀儡CEO动的了我?都是地方草头王,谁手里没枪?真打,耗费自己的兵力、粮食,谁给报销?就算真打赢了,汉朝这个空架子公司还有啥好处可分?别到时候新CEO上位“杯酒释兵权”收缴权限,连草头王都没得做。

在酸枣(今延津)会盟的联军,一如大学生为完成课程作业组建的研究小组那样,总是那么一两个主力蹦跶,其他人跟着“搭便车”。当时的主力,就有曹操,看着大家整天开茶话会研究敌人兵力部署,该怎么进军,如何协同……看似热火朝天,实则按兵不动,要打你打我呐喊助威,要动我不动,你先动呗。失望的曹操只能自领兵西征(洛阳在延津的西面),“诸君北面,我自西向”换成现在的话大概就是:你们这帮XX,都不动,那我自己攻长安去!(此处应有勃海太守袁绍、后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、广陵太守张超、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗等一干人的点赞。)

三、刘协从长安返回洛阳这300多公里距离居然要一年?

是的,与其说还乡,不如说是逃亡。董卓死后,麾下的马仔李傕、郭汜控制了长安城。刘协是董卓立的,虽说不上毕恭毕敬,但好歹保留皇室体面,给吃给喝,但董卓死后底下人哪管这些,本来就是个吉祥物,用时拿出来,不用时……诶,那小刘我搁哪了?好歹还是明面上的汉朝皇帝,现在装都不装了。此心安处是吾乡,此处心都没法安,再加上气候不好,长安地区粮食歉收,这日子更没法过了。再加上被人吹吹风,在天灾人祸面前,刘协决定东归。但……你一个傀儡,想走哪有那么容易。皇帝实际就是个“吉祥物”,握在手上即代表“正统”,就能“‘奉’天子以令诸侯”那谁不想要,别说李傕、郭汜等外人想要,就连内人——刘协妃子的岳父董承也想要,用现在的话说,就是行走的金条,谁不想抢?哪能轻易让你过?于是一帮心怀鬼胎的人裹挟着刘协就上了路。养过家禽的都知道,要是一只鸡,抓它的时候一溜烟就跑了;但要是三只鸡,你把它们腿绑起来,就让它们在哪扑腾吧,一天也挪不了几米,于是一路拉拉扯扯、颠沛流离、辗转腾挪、刀光剑影、风餐露宿,被地方军阀围追堵截、嬉笑轻视,过着每天都提心吊胆、朝不虑夕的日子(可惜这段没拍出来),最终历时1年,以日均1公里的位移速度,到达了已成废墟的洛阳。

四、冀州鱼脍、幽州貊炙、青州太羹、并州羌煮都是啥菜?

吃饭对垒这段就尽显军事家的风范,袁绍借菜显势,曹操吃相随意,一席佳肴暗藏博弈,好像什么都说了,都又好像什么都没说。

鱼脍:就是今天的鱼生。吃鱼生搭配酎酒(一种多重发酵工艺酿制的粮食酒,皇家用酒,过去有“百姓饮酒,天子饮酎”的说法,反正就是一般人喝不着,放现在怎么也是五粮液、茅台的水平)。曹操问:酒用冰镇,鱼是活捕,都从邺城运来?袁绍淡淡回了句:三百里而已,也不远。

这是啥?高级凡尔赛啊,要知道以前交通不便,运输困难,古人不知道金属导热更快的原理,冰离开幽馆(既冰窖)后用“冰鉴”藏着,就这么一路运输,走三百里冰还没化完,你想想,提前得准备多少冰。还有鲤鱼,那会可没有充氧、调温等技术手段,三百里拉过去,也得提前准备多条,一路走,鱼一路翻白肚,到现场取活的做鱼生。总结,袁绍有钱。

貊炙:烤肉,片中既然提到牛,应为烤牛肉,袁绍说这是“幽州”的,看地图……幽州的牛来过来得通过冀州(袁绍地盘),虽说通行无忧,但距离上千里,肯定也是准备多头,一路有损耗。这里有个细节,吃鱼生配酎酒(要冰过),吃烤肉换了醇醪酒(要温过),像极了今天吃西餐“白酒配白肉,红酒配红肉”的规矩,强调风味协调。总结,袁绍真有钱。

太羹:原指不放调味料、只保留原味的肉汁,这里袁绍说没用牛羊,用的是海鲜,曹操问青州的?袁绍不置可否。要知道两个人吃饭的地方在现在河南鹤壁的浚县一带,离青州所在的山东半岛最近的海边有400多公里,海鲜运输难度要高于河鲜,以当时的条件,海鲜没用的干货……我理解是不是用的就是海带了?总结,袁绍好有钱。

羌煮:可以理解为今天的“铜锅涮羊肉”。煮的还是并州羊,看地图可知……又是长途跋涉运输,中有损耗……过来的。总结,袁绍贼有钱。

以上总结……袁绍在炫富(地盘大)。

五、“携”天子以令诸侯?

刘协“挺”曹操的这段,看起来真的“十分诧异”,且不说打仗兵荒马乱的,常人逃之不及,皇帝怎么会在营中?顶多也是前线一暼,匆匆而过;而且当时两军对垒,时袁强曹弱,曹操大营分分钟有被冲破的可能,真打起来谁还顾得上谁啊,皇帝这时在军营里,等着“送人头”?

后来看了易中天老师的采访……

好吧,易老师的境界,吾辈真没法及。

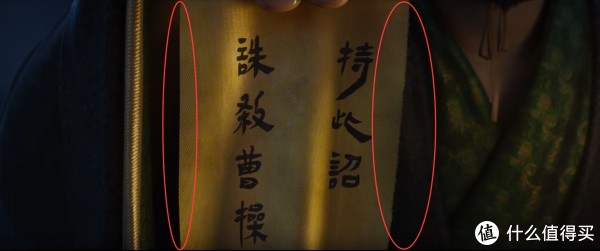

六、“衣带诏”是不是真的?

这个按下不表,但请大家观影到这个画面时,请一定一定要注意这个画面细节,自己领悟。

结语:看电影前,我一直在思索“三国的星空”到底是“谁”的“星空”,是“三国”的还是“曹操”的?观影中,越发感觉是编剧兼监制“易中天”的,像,太像了,制片人是不是看过易老师前两年出版的《曹操》?

电影拍完就属于观众了,看完《三国的星空:第一部》也让我反思了很多东西:如果电影可以根据史实制作侧边演示地图,更好的讲解曹操夺取乌巢的兵力部署、动向,大家会不会对于电影的窥探欲更深入些?