cān

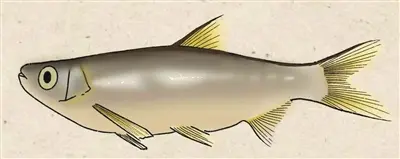

䱗

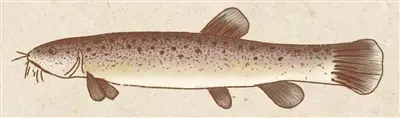

泥鳅

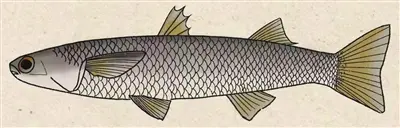

suō

鮻

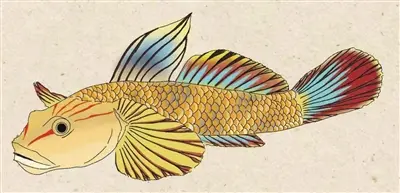

褐吻虾虎鱼

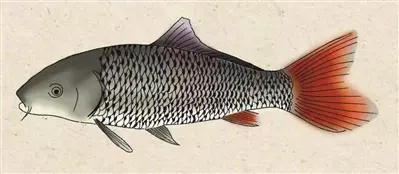

鲤

jiǎo

似鱎

大鳞副泥鳅

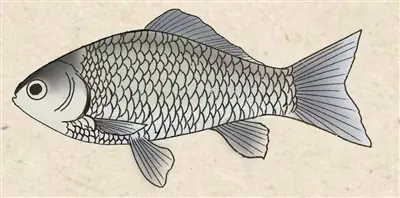

银鲫

蜿蜒流淌的海河,是天津的“母亲河”。它不仅滋养着两岸百姓,承载着航运、防洪、供水的重任,更孕育了丰富的水生生物。在海河干流的水域里,藏着哪些鱼儿?

近日,天津师范大学野生动物资源保护研究团队完成了一项有意思的研究——应用国际先进技术针对海河干流开展“鱼口普查”,用科学数据揭开“母亲河”水下世界的神秘面纱。

本次普查历时1年完成,覆盖海河干流从三岔河口至入海口的12个关键采样位点。当普查数据逐步汇总、分析,海河鱼类的“生存图谱”首次清晰呈现——共发现103种鱼类,隶属于17个目、29个科、64个属,展现出海河干流蓬勃的生态活力。其中,鲫鱼、麦穗鱼、鲢鱼、鲤鱼等凭借广泛的分布范围和稳定的种群数量,成为贯穿全流域的优势物种。

“黑科技”找出103种鱼

作为我国七大水系之一,海河历史悠久、支流纵横,其流域覆盖天津、北京、河北、山西、山东、河南、辽宁、内蒙古等地,如同一张巨大的水网,将华北大地紧密连接。支流奔涌汇聚,最终在天津三岔河口相融,形成海河干流。河水由西北向东南穿城流过,一路奔涌,经大沽口注入渤海。独特的地理区位与水文特征,让海河干流成为天津城市生物多样性保护的特殊载体,也使其生态状况备受关注。

要守护“母亲河”,首要任务便是摸清它的“生态家底”,于是,一场聚焦“鱼口”的普查由此应运而生。

“在生态系统中,鱼类扮演着至关重要的角色。作为脊椎动物中物种多样性十分丰富的群体之一,鱼类是水域食物链的关键环节,在维持生态平衡、促进生物多样性发展等方面发挥着不可替代的作用。而且,其对生存环境变化敏感,因此成为评估水生态环境质量的重要指示物种。”天津师范大学野生动物资源保护研究团队负责人赵大鹏教授表示,开展海河干流鱼类多样性研究,不仅是对海河水系生态保护的关键举措,更是建设天津美丽生态环境、推动城市可持续发展的重要一环。

传统的鱼类监测方法大多需要通过捕捞采样获取数据。这次,为了减少普查工作对海河生态环境的干扰,确保鱼类种群的自然稳定,调查团队亮出了“黑科技”——首次将国际先进的环境DNA(脱氧核糖核酸)技术引入海河干流鱼类资源多样性保护研究,实现“零干扰”监测目标。

“捕捞采样会对鱼类资源造成一定程度影响,甚至可能破坏局部水域的生态平衡。”赵大鹏解释,环境DNA技术就像“水中侦探”,只需采集少量水样,就能捕捉到鱼类留下的DNA痕迹,既不会打乱鱼群的生活节奏,也不会影响海河整体生态,真正做到了“看不见鱼,却摸清了鱼的底细”。

环境DNA技术究竟是如何“捕捉”水中鱼类信息的?简单来说,这项技术通过从水体等环境样本中收集、提取各种鱼类脱落鳞片、黏液等遗留物的DNA信息,再借助高通量测序技术等专业实验手段,对特定的DNA序列片段进行捕获与分析,最终“锁定” 鱼类身份。如今,这项高效、环保、精准的技术已在全球生物多样性研究领域“大显身手”,成为生态监测的“利器”。

除了运用先进的技术手段,调查团队还紧贴天津本地生活实际,考虑到垂钓活动是市民喜爱的休闲方式,补充采用了经典的访问调查法。队员们带着问卷走进海河沿岸垂钓点,与垂钓爱好者面对面地交流——一方面,收集到大量与鱼类多样性相关的“民间数据”,进一步完善了普查信息;另一方面,也深入了解了市民对“母亲河”保护的看法和建议,为后续开展有针对性的保护宣传与管理工作打下基础。

“通过高通量测序技术与生物信息学分析手段的联合应用,海河干流12个采样位点共检测出鱼类103种。事实上,摸清海河干流鱼类资源的真实情况,其意义远不止于鱼类保护。”赵大鹏说,这些数据能为海河全流域水生态环境的综合保护提供“科学指南针”。通过分析鱼类种群变化,能及时评估预警放生等行为可能带来的外来物种入侵风险,守护流域生态安全;同时,海河干流还是大量候鸟迁徙途中以及红嘴鸥等鸟类在津越冬的“能量补给站”,鱼类资源的稳定与丰沛,直接关系到鸟类的生存繁衍,对维系整个流域的食物链稳定、筑牢生态安全屏障具有重要意义。

海河鱼类的“生存图谱”

随着对普查数据的全面汇总、深入分析,海河干流不同断面、不同季节、不同位点的鱼类多样性差异逐渐浮出水面。这些差异不仅反映了鱼类对环境的适应情况,更为流域生态治理提供了精准、翔实的科学依据。

“此次检测出的103种鱼类分属17目、29科、64属,堪称一个热闹的‘水下大家庭’。”天津师范大学野生动物资源保护研究团队吴弘老师介绍,从物种构成分类来看,鲤形目鱼类占比高达61.17%,其中,鲤科鱼类数量最多,成为绝对的优势科。这一结果与我国北方淡水河流鱼类的组成特征高度契合,充分体现了海河作为北方河流的生态共性。

在这个“水下大家庭”中,银鲫成为“主流家族”——它是四季均有分布的绝对优势物种。为何银鲫能在海河干流中形成如此稳定的种群?

调查团队通过深入分析,总结出两大关键因素。其一,银鲫是“繁殖能手”,繁殖成功率高,在适宜的环境条件下,种群规模便能快速扩张,容易形成优势种群;其二,银鲫对生存环境具有极强的耐受性,即便在海河干流中游平原段富营养化的水体中,也能健康生存、正常繁衍,强大的环境适应能力使其在众多鱼类中脱颖而出。

在海河干流的“水下江湖”,除了“安居乐业”,也有“鸠占鹊巢”—— 外来物种正悄然入侵。调查人员从水体样本中,捕捉到了尼罗罗非鱼、伽利略罗非鱼等外来物种的DNA痕迹。通过进一步分析推测,这些“不速之客”入侵的途径可能是养殖过程中的意外逃逸,以及部分市民不当的放生行为。

好在自然环境为外来入侵物种设下了“生存关卡”。海河干流地处温带地区,年均气温在10至15摄氏度,冬季水温常降至5摄氏度以下,而尼罗罗非鱼、伽利略罗非鱼本是热带、亚热带地区的“娇客”,尤其是尼罗罗非鱼8摄氏度左右就已濒临死亡。低温寒冬成了天然的“防火墙”,让这两种外来鱼类难以在海河干流越冬,更无法形成稳定的繁殖种群。

但即便如此,调查团队强调,这两种鱼类仍然极具竞争力,很可能与鲫鱼、鲤鱼等本地“原住民”争抢食物资源和生存空间,给本地鱼类的生存带来挤压。虽然它们目前尚未对海河生态系统造成实质性伤害,但防患于未然必不可少,后续需建立长效监测机制,紧盯这些外来入侵物种,做好跟踪与防控措施。

秋天最热闹 四季藏“密码”

普查研究还有一个有趣的发现,季节的更迭也为海河干流鱼类带来了显著的生存差异。数据显示,不同季节海河干流的鱼类物种数量存在明显变化——秋季最热闹,聚集了75种鱼类;春季最冷清,仅监测到54种。

对于这一现象,天津师范大学野生动物资源保护研究团队特邀顾问、天津市水产学会理事长董仕教授给出了科学解释。寒冬时节,海河水温骤降,多数鱼类活动力大减,摄食、繁殖等生命活动几乎“按下暂停键”,唯有银鲫凭借超强耐寒性“独占江湖”,此时,其种群占比高达89.94%;春日回暖,水温慢慢攀升,但多数鱼类的“繁殖计划”还没完全启动,种群数量恢复缓慢,物种数量仍处于低位;到了夏季,水温升至25至30摄氏度,秋季则维持在15至20摄氏度,这两个季节都是鱼类的“黄金生存期”,它们活动频繁,摄食旺盛,物种数量也随之显著增加。

不仅如此,四季特有的鱼类物种差异,更深刻反映了鱼类对不同环境条件的适应性策略。数据统计显示,各季节特有物种的鱼类数量分别为夏季7种、秋季7种、冬季7种、春季12种,这些特有物种只在当季的水体样本中被检出。

更有意思的是,四季特有的鱼类物种信息,藏着它们适应环境的“生存密码”。夏季、秋季、冬季各有7种特有鱼类,春季则多达12种,成了“特有物种最多的季节”。

比如,夏季的特有物种大黄鱼,是典型的“河口洄游族”——夏季雨水充沛,大量淡水注入河口,降低了水体盐度,让这些洄游性鱼类能从海洋顺利进入河口,甚至深入内陆水域,完成觅食与繁殖;秋季的特有物种北方须鳅,是“冷水爱好者”,秋季的水温刚好契合它们的生存需求,因此在这一季节集中出现;冬季的特有物种黑鲷,是适应能力极强的“广盐高手”,冬季海水潮汐常导致河口区容易出现“海水倒灌”,水域盐度升高,它们能轻松应对这种变化,成了冬季独有的“水下居民”;春季特有物种最多,则与鱼类的“繁殖迁徙”密切相关——春日水温适宜,为了找到更优质的产卵场和栖息地,各种鱼类开始“大搬家”,多样化的生存需求,让更多特有物种在这个季节集中出现。

上中下游“鱼口”很均衡

在位点差异方面,普查数据呈现出另一番表现。海河干流上游检测出91种鱼类,中游89种,下游77种。三个区域的物种数量虽有细微差别,却未出现“断层式”差距。这是流域自然特征的统一性、生境的互补性、鱼类的广适性,以及人类活动影响的均衡性共同作用的结果。

吴弘老师分析,从自然环境来看,海河干流从上游(如永定河、大清河等支流汇合段)到下游(入渤海河口段),尽管流速、水深等方面存在差异,却从未出现长期断流现象,也没有高落差大坝 “拦路”,为鱼类打造了“畅通无阻”的活动通道。鱼类可以自由洄游,实现上中下游的种群交换,确保了不同区域鱼类基因的交流与种群稳定;此外,下游虽靠近河口,水体盐度远低于大海,且盐度随河流流程呈现梯度式缓慢变化,让淡水鱼类向河口下游扩散时“一路畅通”。

从鱼类自身特性来看,海河干流流域内数量占比较高的鲫鱼、麦穗鱼等,都是“超强生存者”。它们对温度、食物、水质的适应范围极广,能在海河不同区域的环境中“安家落户”,这种超强的适应性,为全流域鱼类多样性保持稳定筑牢基础。

从人类活动影响来看,近年来天津对海河干流的生态保护下足了功夫,在流域内实施了均衡的干扰控制与生态修复措施。无论是上游的水源涵养、中游的污染治理,还是下游的河口生态修复,各项工作有序开展,有效避免了局部区域因人类干扰过度而生态失衡,让鱼类在全流域都能找到适宜的家园。

鱼类多样性的均匀分布,不仅证明海河干流生态系统“根基稳固”,更说明流域内没有明显的“生态短板段”,整个水系能为鱼类提供连续且优质的生存空间。

除了对鱼类数据的分析,此次普查还包括了对市民生态保护认知的调查。结果显示,多数受访市民都认可“鱼类多样性是海河生态健康的重要标志”这一观点,但认知深度仍有不足。比如,对于外来物种入侵可能带来的生态危害、鱼类产卵场破坏对种群繁衍的影响、不当放生对鱼类多样性的破坏等专业知识,多数市民还“一知半解”,需要在后续的生态保护宣传中进一步强化。

从“治水”到“护生”

“这次‘鱼口普查’,不仅填补了海河干流鱼类本底数据的空白,更给我们的生态治理工作提了醒,鱼类的生存状态就是海河生态环境的‘晴雨表’。”参与普查的专家表示,过去的一段时间里,海河治理工作更多聚焦于水质达标、防洪排涝等基础任务,虽然取得了显著成效,但在生态系统的整体性保护方面仍需提升。而此次“鱼口普查”让大家深刻认识到,生态治理需要“沉到水下看”,将水生生物的生存需求纳入整体规划,才能实现海河生态系统走向可持续的生机之路。

谈及城市生物多样性保护的后续计划,吴弘表示,团队将在现有海河干流初步监测的基础上,进一步聚焦更具生态代表性的鱼类物种,开展深度追踪式保护研究,为制定精准的保护方案提供科学依据。同时,监测范围也将继续拓展,把子牙河、南运河、北运河等海河干流的主要支流纳入监测体系,通过系统性监测,摸清干流与支流鱼类多样性的变化规律及相互关联的动态关系,为全流域鱼类资源保护提供更全面的数据支撑。若条件成熟,团队还计划把监测工作延伸至天津四大湿地,探索湿地生态系统与河流鱼类资源的互动关系,构建更完善的生态保护研究网络。

“近期,我们计划综合应用环境DNA技术等监测手段,启动天津与北京、天津与河北省交界区域的野生动物资源监测工作。”赵大鹏说,“通过科学监测,助力打通城市间的‘生态通道’,为京津冀区域野生动物协同保护提供数据支撑与技术护航,共同守护华北地区的生态安全,让海河这条‘母亲河’的生机永续,为子孙后代留下一片水清岸绿、鱼跃鸟飞的生态家园。”

记者 钱进 潘立峰 摄 手绘鱼图由受访者提供

记者手记

“点名册”里藏着人与自然共生答案

在海河岸边漫步,常能看见垂钓者甩竿的身影,他们会聊着“今年的鱼比往年多了”,却少有人知道这“多”的背后藏着怎样的生态密码。

没有渔网捕捞的惊扰,一份份水样成了“水下侦探”,环境DNA技术让103种鱼类的痕迹无所遁形。当看到银鲫凭借强适应性成为“常驻民”,罗非鱼因低温难越冬,才发现海河早有自己的生态智慧;而春季和秋季54种与75种的物种数量差,更像河流在诉说四季的生存法则。

让人触动的是,问卷里,多数市民认可鱼类是生态“晴雨表”,却对不当放生的危害一知半解。这也提醒我们,生态保护既要靠技术摸清家底,更要让科学认知走进寻常百姓家。

如今,这份“点名册”已成为海河生态治理新起点。从干流到支流的监测网慢慢织密,从天津到京津冀的协同监测机制逐步落地,海河的保护正从“治水”向“护生”延伸,让这条“母亲河”继续在碧波里落笔,书写人与自然共生的新答卷。