《医学营养学杂志》《中国临床营养》与《中国肿瘤预防研究》多项研究资料显示,谷物种类与癌症发病率之间存在显著差异,特别是在对比常食用燕麦片等全谷物人群与以精制米饭为主食者的癌症风险时,有效数据呈现出明显趋势。

开门见山,大量临床数据表明,习惯性摄入麦片的人群,其患上消化系统类癌症的概率,远低于以白米为主的饮食者。不仅仅是胃癌、结直肠癌,甚至一些激素相关肿瘤如乳腺癌、前列腺癌也表现出类似规律。

背后的机制并非简单的“粗粮比细粮好”,而是涉及复杂的肠道菌群生态、血糖波动、生物活性物质摄入等多个维度。

消化系统癌症中,结直肠癌最具代表性。相关流行病学调查显示,在麦片摄入频率高于每周五次的人群中,结直肠癌的发病率比以白米为主食者低约62%。

该结论源于对12万人群进行长达10年的追踪调查,并通过肠镜数据、组织活检及膳食摄入分析进行综合评估。

这一差异首先与麦片中丰富的可溶性膳食纤维有关,其在肠道中可被益生菌代谢产生短链脂肪酸,尤其是丁酸盐,具有极强的抗炎、诱导癌细胞凋亡的作用。

进一步剖析麦片与米饭的结构差异,可以发现,前者为全谷物,保留了麸皮和胚芽,富含维生素B族、镁、硒等微量元素,这些活性成分在细胞修复、DNA合成与解毒过程中扮演关键角色。

反观白米,由于精加工过程去除了大部分营养层,只剩下淀粉与少量蛋白质,几乎不含抗癌因子。长期以白米为主食,实际上是增加了高血糖、高胰岛素环境形成的机会,而这正是多种癌症的推动因子。

从代谢角度出发,麦片的低血糖生成指数意味着进食后血糖上升缓慢,能够稳定胰岛素水平,抑制胰岛素样生长因子活性,从而降低细胞过度增殖风险。

相对而言,白米饭GI值高达80以上,频繁摄入会引发持续性高胰岛素状态,诱发胰腺、肝脏等代谢相关器官的慢性负荷,最终造成细胞突变风险上升。

不仅是肠道或代谢器官,麦片对乳腺癌与前列腺癌也表现出潜在防护作用。其原因涉及多酚类物质的抗氧化效应。燕麦中特有的阿文纳酰胺可通过抑制氧化应激通路、稳定雌激素代谢,有助于减缓激素类肿瘤的发展速度。

而白米基本不含这类活性因子,长期以来被认为在抗癌路径上几乎没有作用。更令人警惕的是,过度摄入白米还可能导致肠道微生态紊乱,增加潜在致癌菌群丰度。

临床上观察到的癌前病变,如肠道息肉、乳腺纤维瘤、前列腺增生等,在高麦片摄入群体中进展速度显著缓慢。

这并非偶然,而是麦片中抗炎成分和肠道代谢产物长期作用的结果。而高米饭饮食者在筛查中更容易出现高级别病变,其进展为癌的时间窗口短,干预难度大。

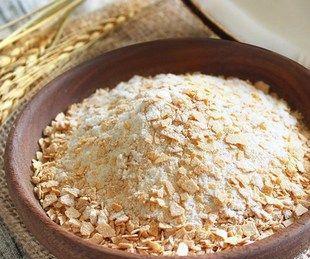

值得注意的是,麦片的抗癌潜力并非所有品牌或品类都具备。市场上许多即食麦片经过高温膨化、糖分添加,营养价值大打折扣。真正具备医学价值的麦片应为未添加糖、未经精加工的原始冷轧燕麦片,其膳食纤维含量高达每百克10克以上,远高于普通精米。

从预防医学角度看,单一改变主食结构就能显著影响癌症风险,这在营养干预史上并不常见。类似结果也曾出现在地中海饮食、北欧膳食模式中,核心都在于全谷物、植物性营养素的高摄入频率。

关于临床建议,若希望通过调整饮食结构降低癌症风险,可考虑每天早晨用冷轧燕麦取代传统米粥作为主食基础,并搭配富含抗氧化物的浆果类水果。

每日至少摄入30克以上的膳食纤维,是目前临床公认的肠癌防护门槛。同时,建议每年进行肠镜初筛,尤其是40岁以上男性群体,结合饮食干预,防癌效果更为显著。

值得一提的是,虽然麦片具备多重防癌属性,但并非对所有癌症均有预防效果。某些淋巴系统、脑部肿瘤目前尚未观察到与主食结构的直接关联,提示我们在饮食干预外,仍需重视遗传因素、环境污染、慢性炎症等多因素管理。

读到这里,不妨回过头看一眼自己的餐桌。你今天吃的是白米饭,还是麦片粥?你是否也曾将“主食”看作理所当然,却忽视了它背后的风险?或许,下一顿早餐的选择,就是你健康曲线的一次转折。

你愿意尝试让麦片成为你餐桌上的常客吗?欢迎在留言中分享你的看法与实际体验,看看你的转变是否也会带来身体的改变。

校对 黄豪