广袤深邃的太空,是人类探索的前沿,也时刻充满着未知的风险。一颗刚通过“搭便车”方式进入太空、正准备大展拳脚的新技术试验卫星,在首次执行关键变轨机动后,竟与地面站失去了所有联系!一场与时间赛跑的太空营救,在看不见的电磁波中悄然上演。

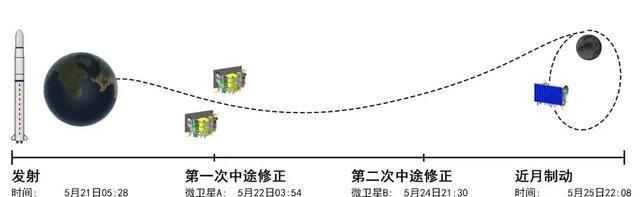

这颗被称为“探路者”的创新卫星,体型小巧,作为主卫星的“乘客”一同发射入轨。在成功与主星分离后,它需要依靠自身动力进行数次精准变轨,才能抵达最终的工作轨道。然而,就在它执行第一次、也是最关键的一次轨道提升 maneuver(机动)后,地面控制中心的大屏幕上,代表卫星状态的遥测数据流骤然中断。

“信号丢失!”——调度员的一声报告,让整个飞控大厅的空气瞬间凝固。卫星在哪儿?它是姿态失控翻滚,导致天线无法对准地球?还是推进系统出现故障,产生了非预期的速度和姿态?抑或是遭遇了太空碎片的撞击?在失去数据的那一刻,所有的可能性都指向最坏的结果。这颗凝聚了无数心血的“星星”,仿佛成了一叶在宇宙激流中迷失方向的孤舟。

时间一分一秒地流逝,每一秒都意味着卫星可能漂向更遥远的深空,或者能源耗尽,彻底沦为“太空垃圾”。**“72小时黄金救援窗口”** 的压力悬在每一位飞控人员的头顶。危机时刻,地面专家团队临危不乱,迅速成立了应急小组。

专家们首先进行了缜密的情景推演。通过对变轨前最后一刻的数据和预设指令进行反复复盘,团队初步判断,卫星极有可能因推力器工作参数的微小偏差,导致了姿态的剧烈变化,触发了卫星自主保护性的“星敏器太阳保护”模式,在这一模式下,卫星会停止大部分主动功能,包括通信,并进入缓慢的自旋稳定状态。

病因找到,下一步就是“对症下药”。救援的核心在于,必须让卫星“清醒”过来,并将天线重新对准地球。然而,与一个沉默的、正在翻滚的物体建立联系,难度堪比“大海捞针”。

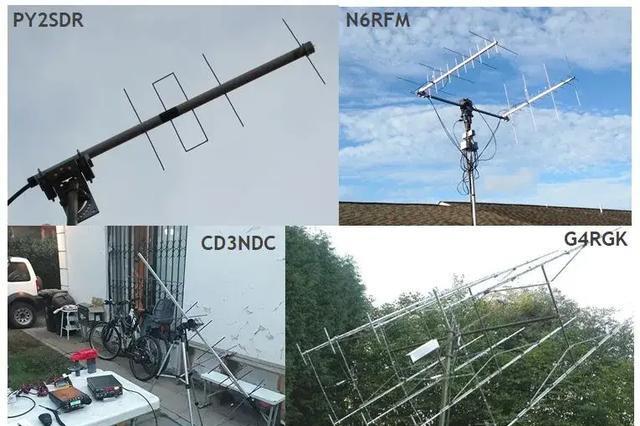

飞控团队决定双管齐下:一方面,调动国内所有的陆基、海基测控天线,构成一张巨大的监听网,以最高灵敏度持续扫描预判卫星可能所在的轨道空域,试图捕捉其可能发出的、极其微弱的信标信号。另一方面,指令设计团队开始连夜奋战,编写一套极其复杂的“盲发”指令序列。

这套指令,堪称一部为沉睡卫星量身定制的“唤醒教程”。它必须考虑到卫星各种可能的糟糕姿态,指令需要覆盖不同的太阳帆板角度、不同的星体指向。工程师们将一条条指令精心编排,确保即使卫星在任何角度下,总有一组指令能被其接收并执行,逐步引导其调整姿态,最终将“目光”(天线)转向地球。

在经历了数十个小时不眠不休的尝试后,地面站终于捕捉到一个极其微弱但稳定规律的信号——正是那颗“失联”卫星发出的!飞控大厅爆发出短暂的欢呼,随即又陷入更紧张的“诊疗”阶段。根据信号强度,团队确认卫星已初步恢复稳定,但姿态仍未完全修正。

接下来,在接下来的十几个小时里,地面控制中心向“探路者”卫星累计发送了**超过500条**的遥控指令。这些指令,如同一位经验丰富的医生对病人进行精细的针灸和按摩,一点点地修正其轨道,一丝丝地调整其姿态。每一次指令发出,都是一次紧张的等待;每一次遥测参数的微小改善,都让团队振奋不已。

最终,在全体飞控人员不舍昼夜的努力下,“探路者”卫星彻底摆脱了失控状态,重新建立了稳定可靠的天地通信链路,并最终成功进入了预定的工作轨道。这场惊心动魄的太空营救,宣告圆满成功!

这次成功,不仅挽救了一颗价值连城的卫星,更是一次对航天测控能力极限的挑战与突破。它证明了在浩瀚太空中,即便面对最严峻的失联危机,中国航天人凭借精湛的技术、顽强的意志和完备的应急预案,依然有能力将“迷途的羔羊”安全带回家。

编辑:陈方