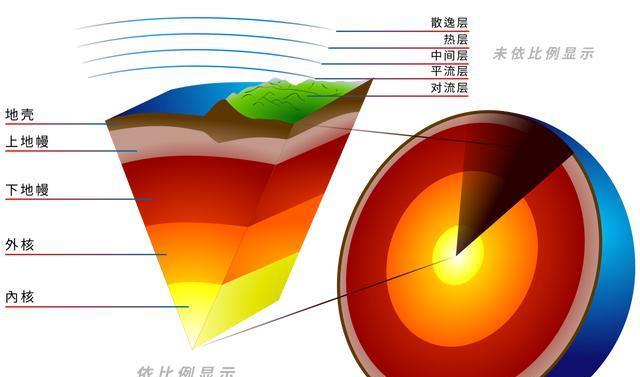

地球的内部是什么?相信很多人都知道答案:地球从外到内可分为地壳、地幔和地核三大层,其中最内部地核又分为两层:外核是由熔融的铁和镍组成的液态层,而内核则是一个高温高压下形成的含轻元素的固态铁镍合金。

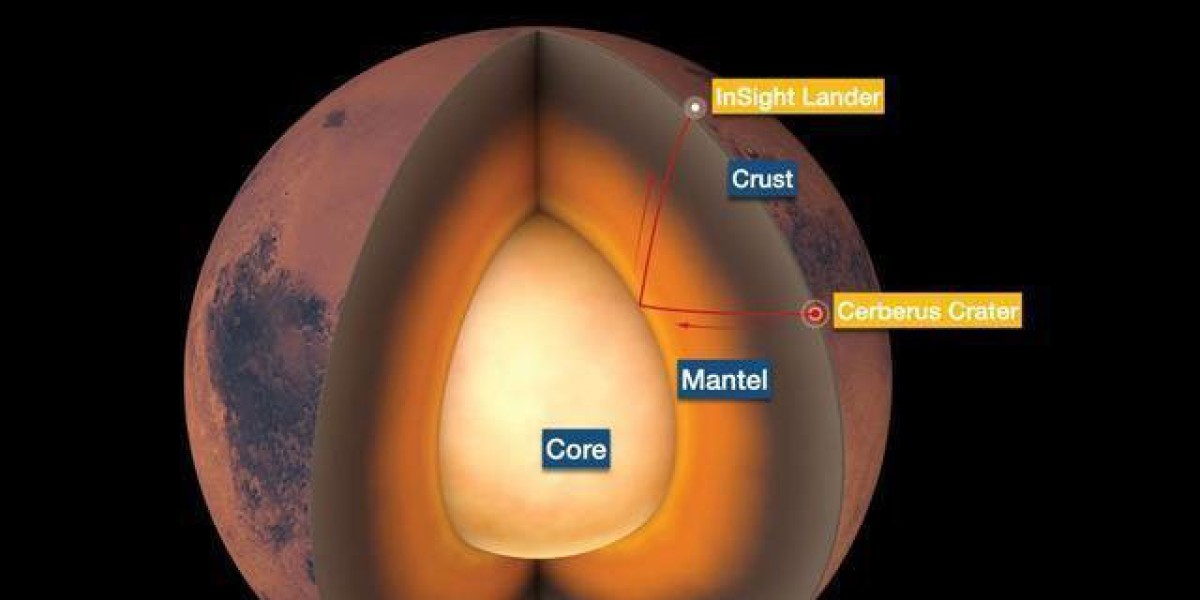

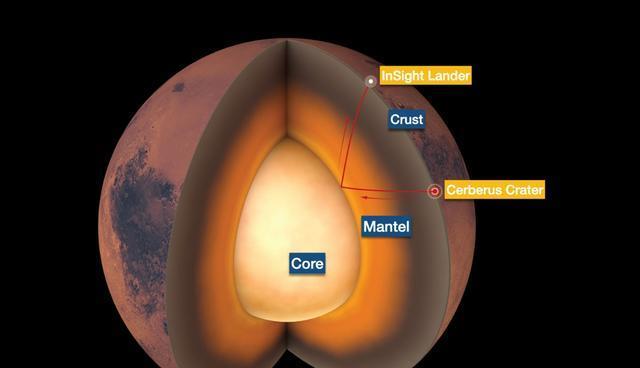

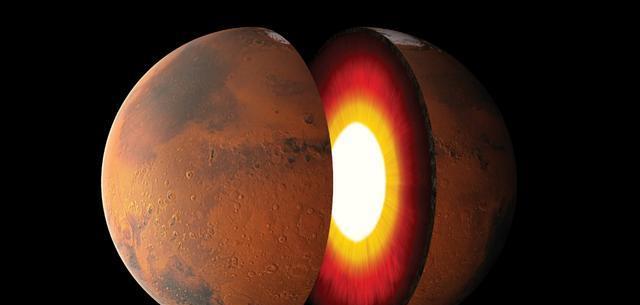

然而,对于太阳系中与地球最为相似的类地行星——火星,人类对它的内部结构却知之甚少。我们现已知道火星拥有一个巨大的液态外核,但关于这个液态核的中心是否存在一个固态内核,仍是未解之谜。

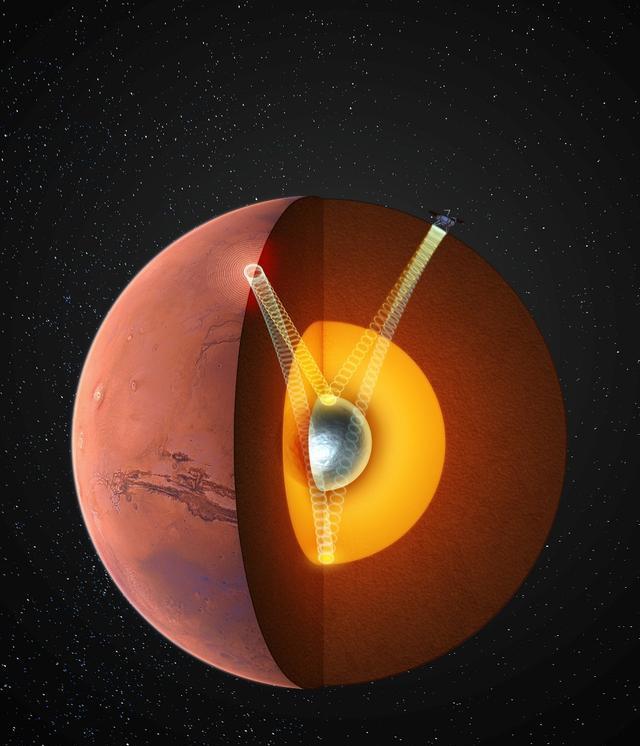

近日,中国科学技术大学孙道远教授、毛竹教授团队联合国外学者在探明火星内部结构的道路上迈出了重要一步。研究团队通过深入分析美国国家航空航天局(NASA)洞察号(InSight)探测器记录的火震数据,首次确证火星内部存在一个半径约600千米的固态内核,并揭示其主要成分构成可能是富含轻元素的结晶铁镍合金。

从地球到火星

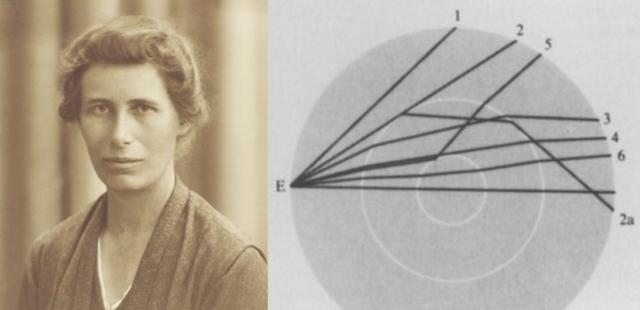

探测行星的深部结构向来充满挑战——就拿我们最熟悉的地球来说,人类对其内部的认知就经历了漫长的探索。1936 年,丹麦地震学家英格?莱曼(Inge Lehmann)发现,当地震波穿透脚下数千公里深的地球核心时,会出现一种奇特的“折射” 现象,传播速度会发生异常变化,这才首次推测地球存在一个固态内核。然而,受限于观测技术,这一洞见在随后数十年间仍未被完全证实。

直到20世纪80年代,科学家们借助更先进的地震波分析技术,并结合对地球自由振荡等精确数据的分析,才为固态内核的存在提供了多重独立的确凿证据,最终使这一结论成为牢固的科学共识。

对于地球的邻居——火星,这颗同样拥有巍峨高山、深邃峡谷和古老地表的红色星球,目前主流模型认为它的内部结构像个“椰子”: 最外层是以玄武岩为主且厚度不均的岩石圈火壳;中间是硅酸盐岩石构成的火幔;内部则是一个由液态铁、镍和硫等轻元素组成的巨大火核。

那么,火星是否也像地球一样拥有一颗“铁心”?它的内心是依然在炽热地涌动,还是早已冷却沉寂?这些关于火星“内心”的谜题,正等待着科学家们去探索和解答。

探明火星内部结构,有哪些难题?

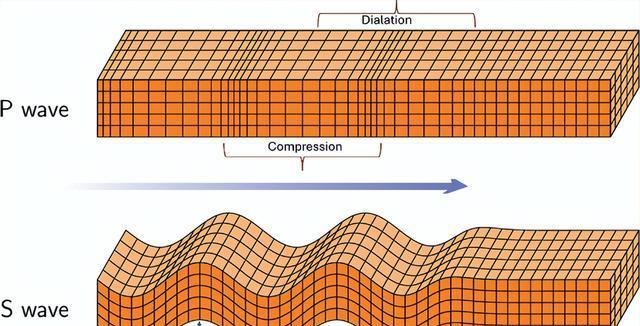

要“透视”行星内部,科学家们的核心工具是地震学——这就像医院里的 CT 通过 X 光穿透人体反推内部结构,地震学依靠的是天然或人工震动产生的地震波。这些看不见的“信使”主要分两类:P波(纵波)能穿过固态和液态,就像弹簧伸缩时的振动;S波(横波)只能在固态中传播,类似绳子抖动时的波动。两种波在不同材质、不同状态的介质中穿梭时,速度和路径会发生改变,科学家正是通过捕捉这些变化,反向勾勒行星内部的模样。

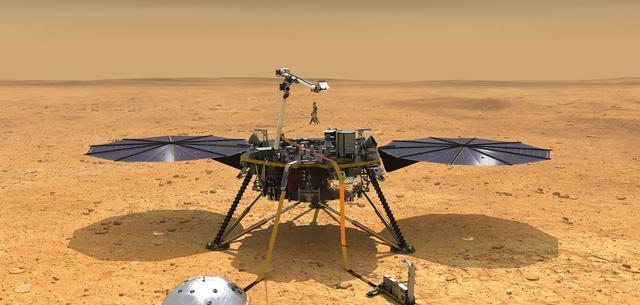

但在火星上探测震波,难度比地球大得多。地球有成千上万个地震台站组成的“监听网络”,而火星直到2018年“洞察号”探测器的降落才迎来第一个火震仪。这就像在整个星球上只有一只耳朵,既难以判断震动来自哪里,也说不清地下结构的细节。

还有一个麻烦的问题是,火星是个相对“安静”的星球:它没有像地球那样活跃的板块运动,火震震级普遍很小,能量微弱;再加上火星上肆虐的沙尘暴会制造背景噪音,以及探测器自身运行都可能产生干扰信号,那些来自深部的关键震动很容易被淹没。

更关键的是,地震学本质是道“反向题”:我们看到的是地表记录的地震波形,要推测的是看不见的内部结构。就像根据水面涟漪反推石头的形状,同一组波形可能对应好几种模型。这时候就得联合“外援”—— 行星化学分析、陨石成分研究、重力场测量等数据,才能一步步逼近真相。这些难题叠加在一起,让火星深部结构的研究步履维艰。

全新的研究方法

为了突破火星内部探测的重重难关,中国科学技术大学孙道远团队创新性地引入了火震阵列分析方法。

通俗来讲,常规的阵列分析方法就好比只用一只耳朵去听一群人说话,如果离得比较远、声音比较小,我们就很难分辨到底是谁在发出声音。研究团队创新地提出阵列分析方法,相当于很多只耳朵一起聆听,通过互相比对,就能准确判断听到声音的具体来源。

回到火星探测的场景,虽然只有一台火震仪,但它能记录到很多火震信号。研究团队于是反其道而行,把不同的火震信号构成一个阵列。他们可以预先判断出来自火星深部的信号的大致方向,然后巧妙地调整不同火震信号的时间差,再将它们同步叠加。这样一来,我们真正想捕捉的、微弱的深层信号就会不断放大,而其他方向杂乱无章的噪音则会因为不同步而相互抵消。这就好比专门为聆听火星的“心跳声”,定制了一个巨大的降噪系统,让关键信号凸显出来。

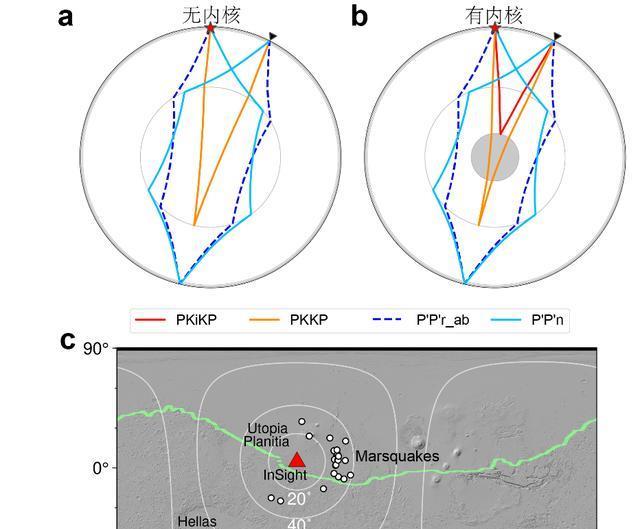

截至目前,洞察号已经记录到上千个火震事件,但由于很多火震震级小、噪声强,大部分事件都无法从中提取到有用信息。研究团队从中精心筛选出 23 个信噪比较高的事件,借助火震阵列分析方法,成功提取出了穿过火星核的关键信号,比如在地表反射的 PKPPKP(缩写成P'P')和在核幔边界反射的 PKKP。

这些看似复杂的英文缩写,其实是震波从震源到探测器的“路径代码”。这套代码用简单的字母,清晰地标记了地震波在星体不同圈层穿梭的旅程:

P 代表在壳/幔中传播的纵波;

K 代表穿过了液态外核的波(这个字母来源于德语“Kern”,意为核);

i 代表在内核边界反射一次的波;

举例来说,PKP的含义是某个地震波从壳/幔(P)进入液态外核(K),最终又返回地表接收器(P)的路径,这是一种能高效穿透星核的波;如果PKP在地表再反射一次,就是PKPPKP;而PKKP的路径更为曲折,它在外核中经历了一次反射,多走了一段路程(用第二个 K 表示),因此它携带着关于核幔边界性质的独特信息。

上图中分别展示了PKKP等震波信号在无内核(a)和有内核(b)两种理论情形下的传播路径。在实际观测中,PKKP(橙色线条)到达时间比主流观点中仅考虑液态核的火星速度模型所预测的结果提前了50至200秒。已知地震波在固体中的传播速度要比在液体中快,因此这一明显的时间差异向我们揭示:火星核具有分层结构,外层是液态核,而更深的地方则存在一个波速更高的固态内核。

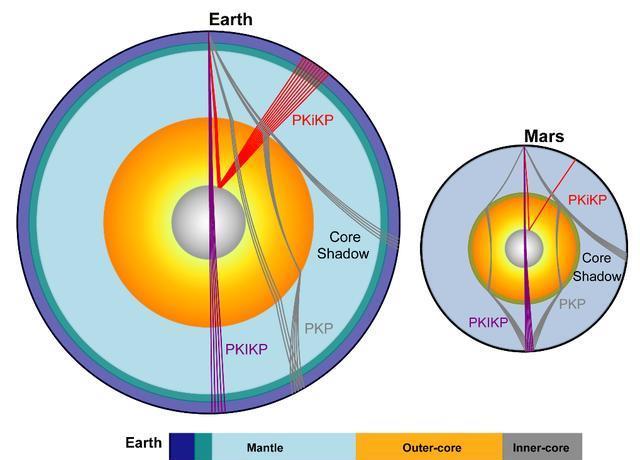

在进一步的分析中,研究团队首次在火震数据里识别出了被视为“固态内核标志” 的PKiKP信号(红色线条)。这一发现无疑为火星存在固态内核提供了更有力的直接证据。结合不同的火核信号,团队推测出火星固态内核的半径约为600公里,占火星半径的1/5(下图)。

同时,火震数据还显示,火星外核与内核之间存在约30%的波速跳变以及约7%的密度差异。基于这些数据,研究团队进一步对内核的矿物组成展开了分析,结果发现火星核并非由纯铁镍构成,其中还可能包含12–16%的硫、6.7–9.0% 的氧以及不超过3.8%的碳。

研究意义

这项关于火星内核的最新研究为解开火星的诸多谜团提供了关键线索。它不仅证实了火星固态内核的存在,还揭示了其分层结构与成分,这有助于解答火星磁场为何消失、地质活动如何从活跃走向沉寂等重大科学问题。通过对比火星与地球的内核结构,科学家能更清晰地理解类地行星的演化路径,探寻行星宜居性的深层规律。

在行星科学领域,该研究突破了单台地震仪探测的局限,为其他天体内部结构探测提供了新方法,同时对未来探月工程提供了重要的技术参考。月球作为地球唯一的天然卫星,其内部结构的探索一直是探月工程的重要课题。火星探测中运用的火震阵列分析方法、多学科数据结合解读内部结构的思路,都可为月球内部探测提供宝贵经验,比如更精准地探测月球内核状态、月幔成分等,助力我们深入了解月球的演化历史,为月球资源开发、月球基地建设等规划提供科学依据。

未来,随着更多火星探测器的部署,人类有望进一步揭开火星内核的神秘面纱,甚至为探索系外行星的内部世界提供重要参考,让我们离理解太阳系乃至宇宙的演化奥秘更近一步。

作者简介

毕慧星,中国科学技术大学博士生。

编辑:陈方