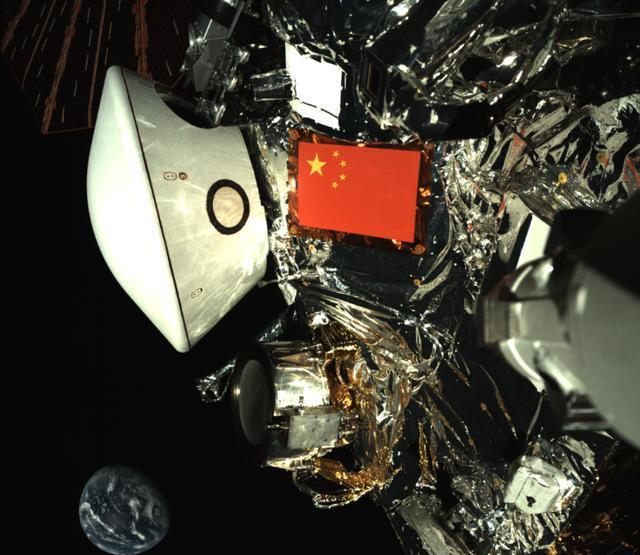

在距离地球4300万公里的深空中,一个来自中国的探测器刚刚完成了一次特殊的"自拍"。10月1日国庆节当天,国家航天局发布的这张珍贵照片显示,天问二号探测器悬浮在漆黑的宇宙背景中,鲜艳的五星红旗、白色的返回舱与远方蓝色的地球构成了一幅震撼人心的画面。这不仅仅是一张普通的太空照片,而是中国深空探测能力的生动写照,更预示着人类对太阳系早期历史探索的新篇章。

漫长征途的里程碑时刻

天问二号的这张"自拍照"标志着中国首次小行星探测任务进入了一个关键节点。自5月29日从西昌卫星发射中心成功发射以来,这颗探测器已在轨飞行125天,当前正以每秒数十公里的速度穿越深空,朝着目标小行星2016HO3稳步前进。

与火星探测不同,小行星探测面临着前所未有的技术挑战。2016HO3是一颗直径仅约40-100米的近地小行星,被科学家称为地球的"准卫星"。它以与地球相似的轨道周期绕太阳运行,但其微弱的引力场使得探测器无法像在火星或月球附近那样依靠天体引力实现稳定环绕。天问二号必须依靠自身的推进系统进行精密的轨道机动,这对导航控制系统提出了极高要求。

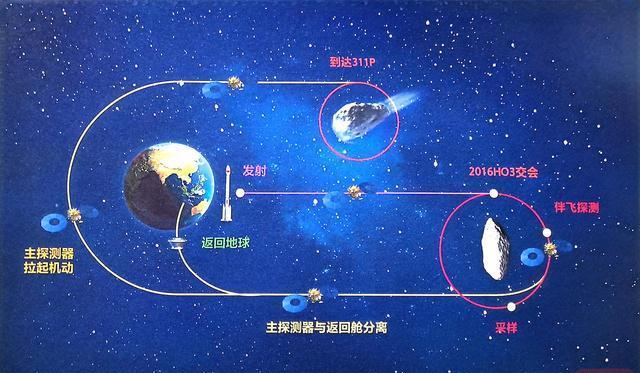

目前探测器与目标小行星的距离约4500万公里,预计在2026年中期抵达2016HO3附近。届时,天问二号将开展为期数月的伴飞探测,利用携带的科学载荷对小行星进行全面"体检",包括形状、结构、成分和内部构造等关键信息的获取。

在轨测试结果显示,天问二号的各项关键系统运行正常。采样装置已成功展开,电子设备完成自检,空间环境载荷正在持续获取科学数据。这些看似平常的技术验证背后,实际上验证了中国在深空探测领域的重大技术进步,特别是在长期自主运行、精密导航定位和复杂环境适应等方面的能力。

科学价值与技术突破的双重意义

选择2016HO3作为探测目标并非偶然。这颗小行星被认为很可能保留着太阳系形成初期的原始信息,其表面物质可能未经历过像大型行星那样的剧烈地质活动。通过对其样品的分析,科学家有望揭示46亿年前太阳系诞生时的原始状态,为理解行星形成过程提供珍贵的第一手资料。

更重要的是,2016HO3属于阿波罗型小行星群体,这类天体在太阳系中数量庞大,且部分具有撞击地球的潜在威胁。通过深入研究其物理特性和轨道演化规律,将为未来的行星防御策略提供重要的科学依据。随着人类太空活动的不断扩展,小行星资源开发也成为各航天大国关注的焦点,天问二号的探测成果将为评估小行星的资源利用价值奠定基础。

从技术层面看,天问二号任务的复杂度堪称空前。整个任务周期长达10年,分为两个主要阶段:首先用约2.5年时间完成对2016HO3的探测和采样返回,随后转向主带彗星311P开展伴飞探测。这种"一箭双雕"的任务设计极大提升了任务的科学产出比,同时也对探测器的长期可靠性和多任务适应性提出了严峻考验。

采样技术是此次任务的核心亮点。与嫦娥五号在月球表面的钻取采样不同,天问二号需要在微重力环境下对快速旋转的小行星表面进行"触碰式"采样。这要求采样装置具备极高的精度和可靠性,同时采样策略必须考虑小行星表面的复杂地形和松散物质分布。

深空探测新时代的中国贡献

天问二号的成功运行标志着中国深空探测能力的重大跃升。从嫦娥系列的月球探测到天问一号的火星探测,再到如今的小行星探测,中国正在构建覆盖内太阳系的深空探测体系。这种系统性的探测能力不仅彰显了中国航天技术的快速发展,更体现了中国在人类深空探索事业中日益重要的地位。

中国深空测控网在此次任务中发挥了关键作用。随着探测器距离地球越来越远,地面测控面临信号衰减、通信延时增大等挑战。目前,单向通信延时已达数分钟,这要求探测器具备高度的自主决策能力。中国深空测控网通过技术升级和网络优化,确保了对天问二号的可靠跟踪和控制。

国际合作也是此次任务的重要特色。天问二号搭载了来自多个国家的科学载荷,体现了深空探测的国际化趋势。这种合作模式不仅有助于提升科学产出的质量和广度,也为构建人类命运共同体在太空领域的实践提供了有益探索。

展望未来,天问二号任务的成功实施将为中国后续的深空探测任务积累宝贵经验。计划中的木星系探测、土星系探测等更加雄心勃勃的任务正在论证阶段,而小行星探测技术的成熟将为这些远程探测任务提供重要的技术储备。

当天问二号在4300万公里外发回这张珍贵的"自拍照"时,它不仅仅是在记录一次技术验证的成功,更是在宣告中国深空探测事业进入了一个全新的发展阶段。这张照片将成为中国航天史上的经典瞬间,见证着人类对宇宙奥秘探索的不懈追求。

编辑:陈方