文物是凝固的历史,当我们将目光投向那些沉睡千年的器具、简帛、石刻与图像,一条贯穿中华文明的医学发展脉络便清晰浮现。从新石器时代用于放血的砭石,到明代精制手术器具,每一件文物都在无声诉说着先民对抗疾病、追求健康的智慧。

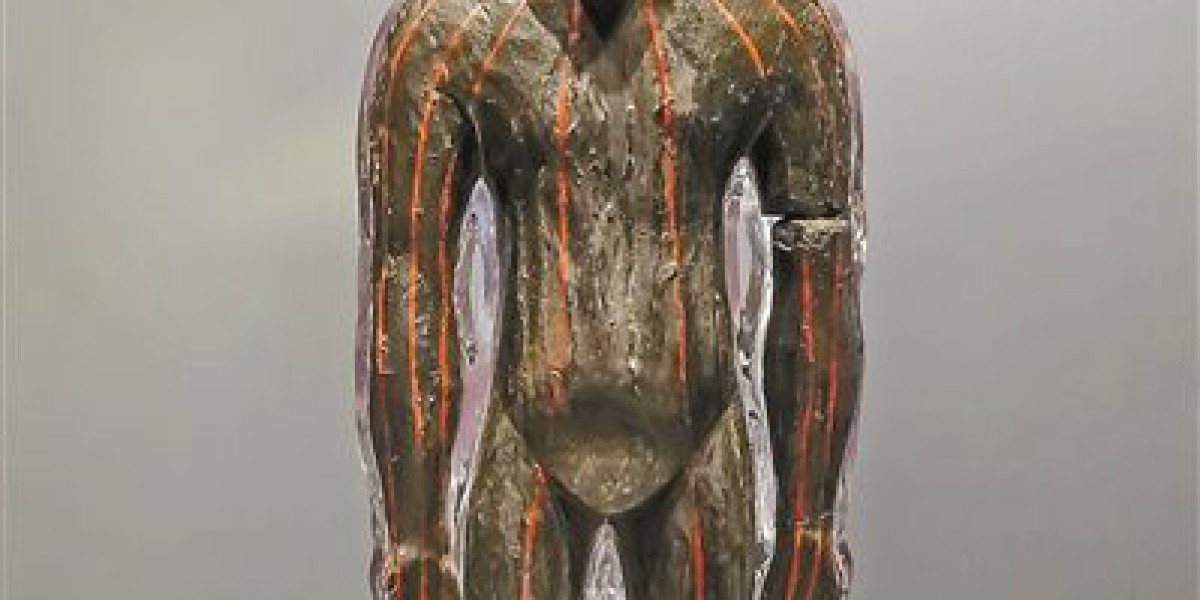

经脉漆人

14厘米的医学奇迹

在成都博物馆的展厅中,展示着一件诠释了经脉针灸理论的珍贵文物——经脉漆人。经脉漆人仅高14厘米,与其本身的重要性形成了“反差萌”。

2012年7月,成都地铁三号线建设工地旁发现了一处西汉早期的墓地——“老官山汉墓”。在三号墓中,出土了一个经脉漆人,还有用于研磨药物的铁制杵臼。这尊漆木人偶出土之时,考古人员还发现了920支竹简。经过清洗与整理之后,竹简上的文字,让专家们大为吃惊——这些竟然是早已失传的医书!在其中多次提及“敝昔”这个人名,经考证得知他就是扁鹊——这极有可能是扁鹊学派的医学典籍。

在中医实践中,尤其是在针灸实践中,需要精准定位腧(shù)穴(“穴位”的学名),因此在教学中,经常需要借助人体模型来演示腧穴位置。1968年河北满城汉墓出土的金医针与银医针,针体细长,针柄方柱形,符合《灵枢·九针十二原》“毫针者,尖如蚊虻喙”的描述。其中金针长6.5厘米,用于温熨;银针则用于放血,印证了《素问·针解篇》“菀陈则除之者,出恶血也”的疗法。

而北宋天圣五年(1027年)由王惟一铸造的针灸铜人(中国国家博物馆藏复制品),更是将经络腧穴标准化推至高峰。铜人内藏脏器,表面刻穴657个,外涂黄蜡后内注水银,学生若准确刺中穴位则“针入水出”。《铜人腧穴针灸图经》碑刻(现存北京孔庙)详细记载了铜人设计原理:“使观者烂然而有第,疑者涣然而冰释。”这种直观教具的出现,极大促进了针灸教学的规范化。

而老官山汉墓经脉漆人的出现,把中医使用经穴人体模型的传统上推了一千年。漆人身体表面用错综复杂的细线标识出人体经脉,目前已经发现漆人上有黑、白、黄、赤四种颜色,但不能排除还有第五种青绿色——它对应传统中医“五色脉”的说法。这些不同的颜色表示了经脉的阴阳五色。

专家推测,这可能是当时医学生的“教具”:红色线可能代表主要经脉,白色线可能是分支经脉,穴位点用于记忆和练习针刺。“就像现在的医学院会用塑料模型教解剖一样,汉代人用漆人教针灸。”更惊人的是,漆人左脚“太白穴”旁边刻着一个“盆”字。专家推测,这也许是指盆骨区域所运用的特别治疗方式,这类技术在如今留存的医书里已经消失不见。

“魏武王常所用慰项石”石枕

普通的石枕居然能治病

2009年12月27日,经中国考古学界一致确认,国家文物局最终认定,考古发掘出的位于河南省安阳市安丰乡西高穴村南的高陵墓,墓主为曹操。在高陵墓中,最引人注目的随葬物品之一竟是一件石枕,上面刻有“魏武王常所用慰项石”的铭文。这件石枕的出土为确认墓主身份提供了关键的历史证据。

据《三国志·华佗传》记载,曹操“积苦头风眩”,常因头痛引发“心乱目眩”,名医华佗曾为其针灸缓解。而曹操亲撰的《内诫令》更详述其尝试多种枕具治疗的过程:“孤有逆气病,常储水卧头。以铜器盛,恶臭。前以银作小方器,人不解,谓孤喜银物,令以木作。”——他因头痛需枕部降温,初用铜枕储水却生铜臭,改用银枕又遭奢侈非议,最终换为木枕,但木质易渗漏,石枕可能为后续改良的理疗工具。

石枕的弧形凹槽设计贴合颈椎曲线,使用时或经加热置于颈下,通过温热效应促进血液循环,缓解风疾,这一物理疗法与民间沿用至今的石枕、瓷枕习俗一脉相承。

看似普通的石枕,居然能治病?“慰”是“熨”的通假字,也可叫作“熨项石”,一种解释是安慰,另一种解释它就像熨斗的熨字一样。它是通过热敷的外敷方式起到了类似现代颈椎按摩仪的作用。据专家考证,华佗起初想给曹操动颅脑手术,但是曹操坚决不肯,之后才有了“慰项石”。当曹操的头风病发作时,就会把石头加热,通过外热的力量垫在枕下来缓解头痛,改善局部血液循环,是为“温熨”疗法,以辅助针灸治疗。所以这件文物可以很好地代表中医外治法的特点。

我国古代有砭石热熨疗法,其方法是对石枕进行加热,置于病人的脖颈之下,有舒缓经络,缓解头痛或舒缓疲劳之功效。“砭术”(砭石疗法)被称为中医六术之首(砭、针、灸、药、按跷、导引),也被称为“针灸之母”。

《说文解字》中解释:“砭,以石刺病也。”石器时代人们主要以火和石具为生存工具。石具除了打猎、防身外很自然地也可以用它来治疗疾病,“如将用火烤过的石头放在腹部可以缓解因饮食不当造成的腹痛;用一定形状的石头刮擦叩压体表,可缓解肢体关节的疼痛;用有刃口的石头可以切割排脓治疗痈(yōng)疡(yáng)……”《五十二病方》中记载“以砭石做热熨以治痔”,马王堆帛书《脉法》中有“用砭启脉”之说,《黄帝内经》中多处提及砭术,如《素问·异法方宜论》“东方之域……其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来”等。

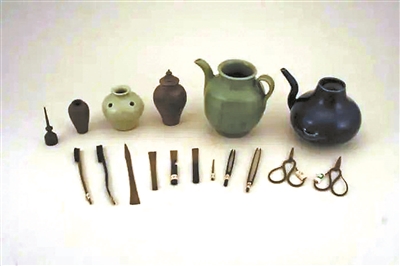

夏颧外科手术器械

穿越六百多年的柳叶刀

在江苏省江阴市博物馆的展厅里,陈列着一套改写中医外科认知的珍贵文物——1974年于长泾镇龙集嘴明代墓葬出土的“夏颧外科手术器械”。这是中国迄今为止,出土最完整的明代医疗器械,也是江阴市博物馆的镇馆之宝。这套距今逾600年的医疗器械,不仅是中国迄今发现最完整的古代外科工具组,更以惊人的现代性设计颠覆了“中医仅重汤药”的固有印象。

夏颧是明朝初期一位备受赞誉的儒医,品行高尚,精通医疗针灸和疮疡外科技术,且擅制药,“自制末药膏丸”,时人赞其“明于医疗砭艾之术,精于疮疽外科”。随葬器械的完备性印证了文献对其医术的记载,包含两类核心手术刀:一是平刃式外科刀,刃口位于刀身前段,长约2.5厘米,适用于精准切割小面积皮肤。使用时刀体需与皮肤垂直,纵向发力,类似现代眼科或整形手术中的精细操作;二是柳叶式外科刀:刃口沿刀身一侧延伸约4厘米,形如柳叶,可横向平行于皮肤切割较大创面。其流线造型与20世纪现代手术刀高度相似,显示当时器械设计的科学性。

除刀具外,组件还包含:牛角柄铁圆针(用于探创或引流)、铁镊(夹取组织)、铁剪(剪除坏死组织)、木医针(可能用于针灸或排脓),以及一把罕见的牛角柄猪鬃毛药刷(涂敷药膏或清创)。配套器皿如瓷淋洗壶、瓷熏罐和木药罐,共同构成从手术到术后护理的完整链条。

霁蓝淋洗壶是医疗器械中的一款精美之作,釉色莹润,蓝色纯正。作为中医外科淋洗法的重要工具,使用时可将热药汁注入壶内,反复淋洗患处,以增强机体对药物的吸收能力。

瓷质冰裂纹熏罐,使用方法是将药物放入罐中,加热后药物蒸汽从罐口及周围小孔释放出来,直接熏蒸患处,是临床上最常见的外治方法——熏蒸治疗。

长久以来,公众对中医的认知多局限于内治汤药,而夏颧器械以实物证明:最晚在明代,中医外科已形成系统化工具与操作规范。

文/北京青年报记者 陈品

编辑/李涛