本文转自:洛阳日报

我市在沿黄国家储备林建设中探索发展巴旦木产业,实现生态保护与富民增收双赢

黄河岸边多了一味鲜

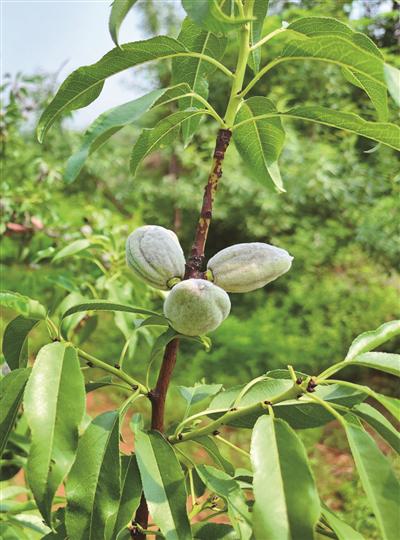

| 巴旦木鲜果 |

| 巴旦木在黄河岸边种植成林 |

似桃非桃,似杏非杏。

盛夏,河洛乡村自产鲜果缤纷上市。桃、李、葡萄……这些时令果品自不必说。这一季,在黄河岸边,“世界四大干果”之一的巴旦木首次装进了洛阳人的“果篮子”,还摆上了胖东来超市的货架。

穿行在黄河生态廊道,从山岭上俯瞰小浪底上游库区,河床冲刷出的痕迹宛如“大地之树”浑然天成,与两岸茂密的山林植被交相辉映。

这浓郁的绿意里,上万亩巴旦木最为引人。目之所及,在一道道荒坡改造的梯田里,巴旦木成片成林、迎风挺立,横看一堵绿墙,纵看一条绿线,蔚为壮观。

入林间,迎着光,长满茸毛的绿莹莹果子挂满枝头。攥在手里,用力掰开,随着一声“咔嗒”的脆响,乳白色鲜果袒露出来。细细咀嚼,一股混合着椰果和杏仁香味的味蕾感受弥散开来。

“从此,洛阳人的果盘子里又多了一味‘鲜’。”河南果宝农林公司相关负责人的言语间充满自豪。同时,首批巴旦木鲜果也已实现了胖东来、盒马生鲜等品牌商超直供。

巴旦木被誉为“坚果之王”,与核桃、腰果、榛子并称“世界四大干果”,可生食、炒食,也可榨油、配制糕点等,极具营养价值和经济价值。

过去,国内巴旦木的主要产地在新疆,且以干果上市为主,中部地区鲜有规模种植。前些年,依托沿黄绿化国家储备林建设,巴旦木新品种被果宝农林公司首次引种到洛阳,扎根黄河岸边。

生态保护与产业富民不是单选题。今天,巴旦木的满目葱茏和甘之如饴,源自绿化黄河、生态富民的坚守。

黄河岸线地貌复杂,干旱瘠薄,把树种活并不容易。“挖掘机凿穴,一铲子下去,石多土少,碰到石头窝还要换新土,浇水全靠车拉和提灌。”基地林业工程师感慨。

路修上山,电架上山,水引上山,树种上山!经过两年攻坚,昔日的荒山荒坡被改造成梯田,3000亩耐旱固土的巴旦木幼苗从脚下延伸到远方,像特种兵一样守护着黄河生态。

掰着指头算细账:山坡地亩均栽植55棵,亩产鲜果约2000斤,按市场价每斤6元到10元算,毛收益轻松过万元。

在政府引导、龙头带动下,黄河岸边许多乡村依托集体经济合作社,积极参与林业产业连片发展,通过统一技术指导、统一收购销售,带动群众共同富裕。目前,沿黄区域巴旦木种植规模超过1万亩。

不止于此,“巴旦木小镇”的牌子也已在黄河边矗立起来。未来,从保鲜冷藏到烘干加工,从鲜果采摘到生态康养……林业产业的多元业态将梯次布局,力求实现全链条升值。

“当前,黄河流域生态保护和高质量发展纵深推进。让大河之滨绿起来,让黄河人家富起来,是落实国家战略的题中之义。巴旦木扎根黄河岸边,成为洛阳林业生态建设和林业产业发展的一次成功尝试和突破,实现了生态保护和富民增收的双赢。”市林业局相关负责人表示。

登上岭尖的瞭望台,忆往昔看今朝,明晃晃的水泥路盘亘山间,密匝匝的巴旦木迎风挺立,黄河岸边改天换地,变了模样。

剥开一颗巴旦木鲜果,送上舌尖,是香甜的味道,亦是幸福的味道……

洛报融媒记者 白云飞 通讯员 柏珍珍 文/图