62岁的王大爷从小在东北长大,酒桌上的应酬、家里的团圆少不了一杯温热的白酒。自从退休后,王大爷养成了“每天小酌两杯”的习惯,每逢邻居聚会更爱借机劝大家也来“一点酒活血”。老伙计们半信半疑,但总有人拍着胸脯说:“少量喝酒,对身体有益,欧洲老外天天喝红酒都长寿!”

可大爷半年前体检时,不想听见医生无比严肃地说:“王先生,这个肝功能数据偏高,血压也有点波动,连尿酸都超了标!”他的心里一下子没了底气,“难道少量喝酒,真的无害吗?”或许你身边也有这样的人,还在自信坚持“适量饮酒利健康”。但真相,恐怕没有你想的那样美好。

“适度饮酒有益健康”,真的可信吗?喝点酒就能“活血、养心”,还是自欺欺人?这些广为流传的饮酒“常识”,背后到底有没有科学依据?尤其是第三点,几乎99%的人都理解错了!

少量饮酒真的能养生?揭开背后的科学真相

曾几何时,“每天一杯红酒,益寿延年”成了不少人饭后谈资。部分流行观点认为,喝点酒可以“扩张血管、改善血液循环”,甚至还美其名曰“葡萄酒里有花青素抗氧化”。这类言论尤其受中老年朋友欢迎,似乎喝酒变成了健康投资。

但医学研究怎么说?

《柳叶刀》杂志2018年发布的全球饮酒风险分析,历时10年,追踪了50余万参与者的健康数据,得出的结论是:饮酒总风险随摄入量上升,即便只喝一点点,风险也高于完全不喝的人群。

世界卫生组织(WHO)指出:酒精没有安全摄入量。一滴酒都会增加疾病风险。

一项发表于“中华流行病学杂志”的中国大样本研究也表明,无论红酒、白酒还是啤酒,哪怕是“少量酒精”也与高血压、肝损伤甚至癌症发生风险增长密切相关。

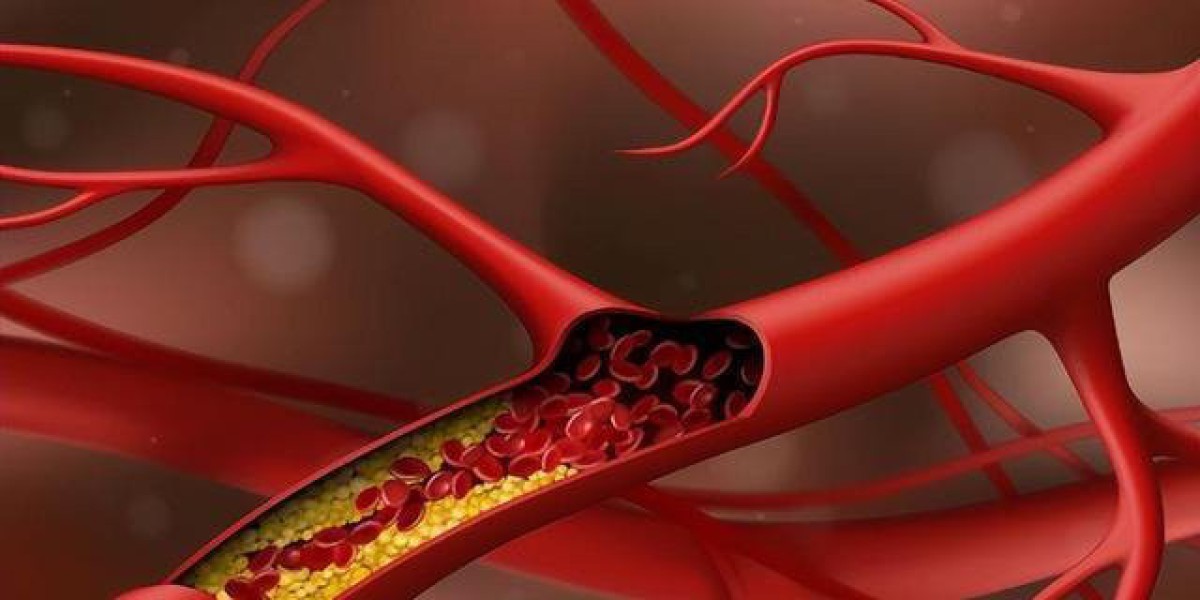

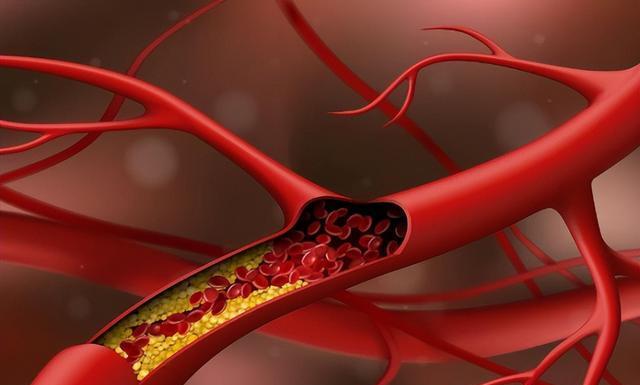

为什么会这样?酒精本身就是一种中枢神经抑制剂和细胞毒素。进入身体后,仅需短时间即可参与肝脏代谢,诱发自由基产生,损伤心血管及神经系统。所谓“少量养生”,纯粹是一种自我安慰。

“少量饮酒利健康”?这条路根本走不通。

长期小酌,对身体的“伤害清单”远超你想象

有人说:“我又不喝多,每天两口酒怎么可能伤身体?”可事实往往并非如此美好。

50万人大样本随访数据告诉我们:每天饮酒超过10g(约半两白酒或一小瓶啤酒)的中老年人,5年内高血压事件风险升高了约12.6%;心血管并发症发生率提升8.3%。

“喝得越久,损伤越深”——长期每日饮酒者,肝脏谷丙转氨酶升高概率比不喝酒人群高出15%左右,而脂肪肝、酒精肝更成为慢性危险隐患。

“癌症风险上浮”。有权威流行病学研究显示,每天只要摄入10g乙醇,男女都分别面临口腔癌、食管癌、肝癌、乳腺癌等多种肿瘤发病风险上调(女性乳腺癌风险上升约7%!)。

别忘了,很多人喝酒还伴有饮食过量、熬夜等其他不良习惯,这些加在一起,会让代谢系统、心脑血管“压力山大”。

尤其是中国人体内缺乏乙醛脱氢酶,喝同等酒量,受损害概率比欧、美人群更高。

更讽刺的是,饮酒后的“轻松快乐”,其实是酒精麻痹神经、短暂干扰多巴胺分泌罢了,长期下来,反而让大脑的愉悦阈值提高,“越喝越没劲”,无形中养成酒瘾。

喝酒本身没有“安全区”,哪怕只沾一点点。真正的“安全线”——就是零饮酒。

少喝酒想健康?别被谣言骗了!这些调整才靠谱

如果你还抱着“少喝点无伤大雅”的侥幸心理,不妨现在就收手,试试以下健康建议:

聚会场合主动提示:能不喝就推掉,也劝身边人一同远离劝酒文化。

用无酒饮料(如柠檬水、酸奶等)代替,减少酒精暴露机会。

监测肝功能、血压和血糖情况,发现异常需及时就医。

营造更多与亲友沟通的真实情感场景,别让酒精成为社交唯一润滑剂。

如果偶尔“情绪低落想喝酒”,尝试转化精力,如运动、听音乐等方式分散注意力。

被动饮酒(如家庭聚会等场合“被灌酒”)要勇敢说“不”,长期坚持才能见健康成效。

如制不住想喝酒的冲动,建议及早咨询专业医生或心理健康工作者。

科学共识已经给出明确信息:全球顶级医学指南一致不建议主动饮酒,即便再少也没有“益处”可言。健康生活,从“滴酒不沾”开始。

参考资料: 1.《中国食物成分表(第六版)》 2.《中国居民膳食指南2022》 3.《2022年中国酒精消费健康报告》 4.《中国人群饮酒行为与健康风险分析》 5.《柳叶刀》全球饮酒风险研究(2018) 6.《世界卫生组织酒精与健康事实表》

编辑:陈方