“没有看月亮时,月亮就不在那里吗?” 这个看似荒诞的问题,源于量子力学中最令人困惑的 “不确定性原理”,也成了普通人理解量子世界与宏观世界差异的一道门槛。

很多人误以为量子力学的规律能直接套用到月亮这样的宏观物体上,实则不然 —— 要解开这个疑问,需先读懂不确定性原理的真正含义,再看清微观与宏观世界的 “分界线”。

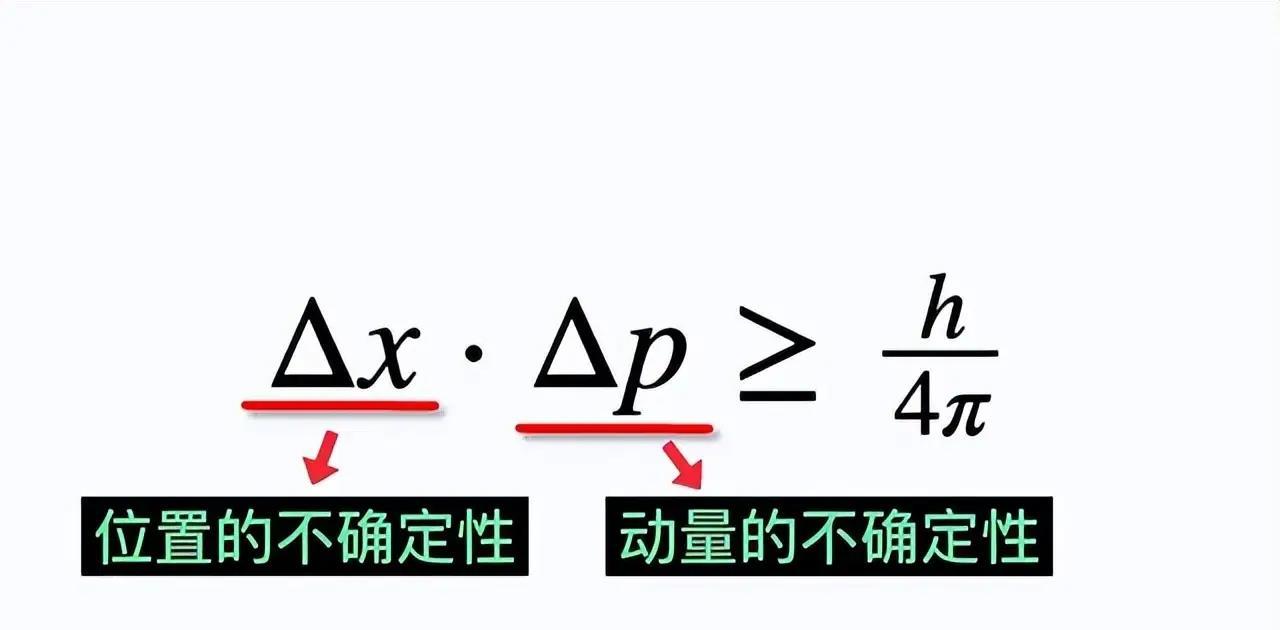

首先要明确:不确定性原理是微观粒子的 “专属规律”,由物理学家海森堡在 1927 年提出。

它的核心是:无法同时精确测量微观粒子(如电子、光子)的位置和动量—— 测量行为本身会干扰粒子状态,若精确测出粒子位置,其动量就会变得完全不确定;反之,若精确测出动量,位置就会模糊。这种 “测不准” 并非因为仪器精度不够,而是微观粒子兼具 “粒子性” 与 “波动性” 的本质导致的 —— 粒子的位置越确定(粒子性显著),波动范围就越小,动量(与波长相关)就越不确定,反之亦然。

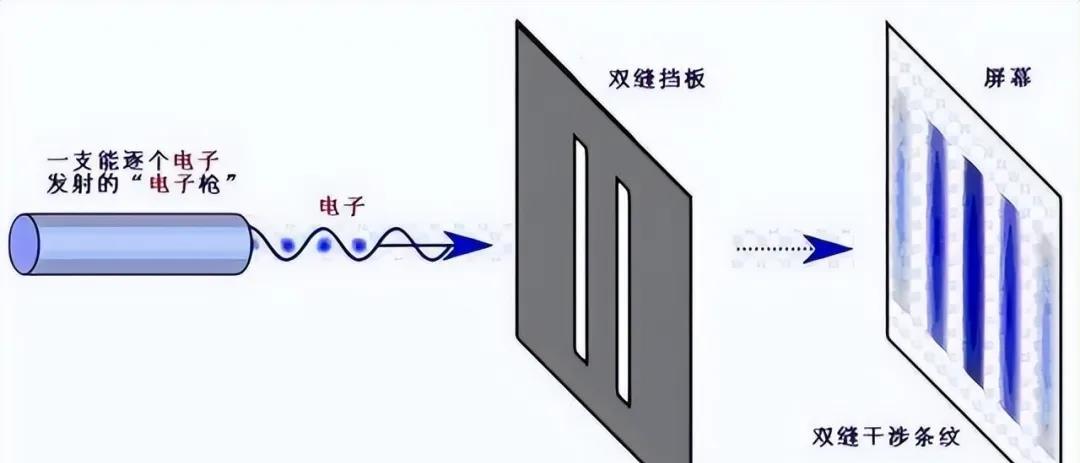

比如电子双缝干涉实验中,不观测电子时,它像波一样同时穿过两条缝,形成干涉条纹;观测时,电子却像粒子一样只穿过一条缝,干涉条纹消失。这并非电子 “有意识” 地躲避观测,而是观测行为改变了电子的波动状态,使其从 “多种可能的叠加态” 坍缩为 “单一确定的状态”。

但这一规律仅适用于微观粒子,对月亮这样的宏观物体完全不适用 —— 宏观物体由亿亿万万微观粒子组成,粒子间的相互作用会让 “量子叠加态” 相互抵消,最终呈现出稳定、确定的状态,这就是 “量子退相干” 现象。

那么,“没有看月亮时,月亮是否存在?” 答案是肯定的。月亮的质量约 7.342×1022 千克,由无数原子构成,其位置和状态受引力、惯性等宏观物理规律支配,早已因 “量子退相干” 失去了微观粒子的不确定性。即便没有人类观测,月亮依然会绕地球运转,依然会反射太阳光 —— 我们能通过潮汐变化、卫星数据等间接证据,证明月亮的客观存在,它不会因 “是否被观测” 而消失或改变状态。

之所以会产生 “没看月亮就不在” 的误解,是因为混淆了 “量子叠加” 与 “宏观存在” 的概念。

在量子世界,未观测的粒子确实处于 “多种状态叠加” 的模糊状态(如电子同时在多个位置),但宏观物体的粒子数量极其庞大,叠加态会在瞬间坍缩为确定态,不存在 “既在又不在” 的情况。打个比方:单个水分子能呈现出液态、气态的不确定性,但一片海洋由无数水分子组成,始终是确定的液态,不会因 “是否被观测” 而变成气态。

不确定性原理的真正价值,在于颠覆了人类对 “客观世界” 的传统认知 —— 它告诉我们,微观世界的规律与宏观世界截然不同,不能用日常经验去套用量子现象。但这并不意味着宏观世界的存在依赖于观测,恰恰相反,宏观世界的稳定性正是源于 “量子退相干”,让我们得以生活在一个可预测、可感知的确定环境中。

从微观粒子的 “测不准”,到宏观月亮的 “必然存在”,量子力学与经典物理并非相互矛盾,而是分别描述不同尺度的世界。理解这种差异,不仅能帮我们读懂量子力学的奥秘,更能让我们明白:科学的进步,正是在不断打破误解、厘清边界的过程中实现的 —— 而 “没有看月亮时月亮是否存在” 的疑问,正是帮助我们跨越量子与经典世界鸿沟的绝佳思考起点。

编辑:陈方