几百年前,人类对物质的了解还很粗浅。那时候没有高科技设备,连显微镜都刚发明,只能看到肉眼能看见的东西。科学家知道有“分子”这么个东西,但具体长啥样,没人清楚。直到19世纪末,科学家开始琢磨,分子下面是不是还有更小的东西。果然,他们发现了原子,觉得这应该就是最小的单位了。

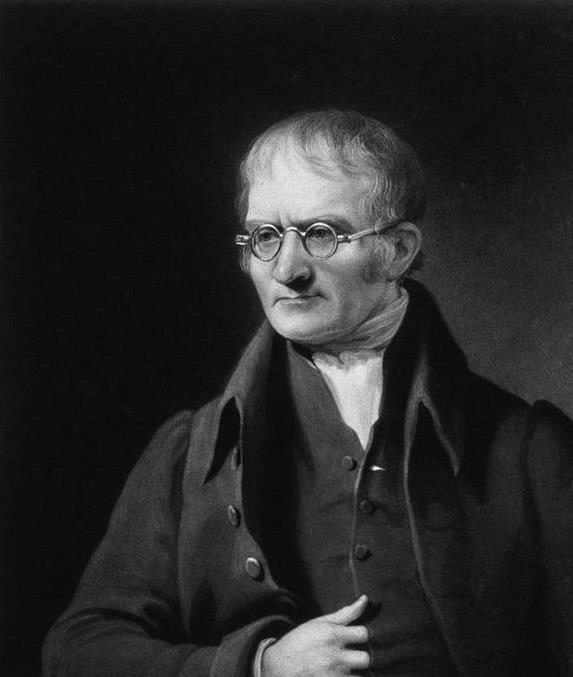

1803年,有个叫道尔顿的科学家站出来说,原子就是个小圆球,硬邦邦的,不能再分了。世界上所有东西,都是这些小圆球排列组合出来的。这想法听起来挺靠谱,那时候大家也信了。毕竟没人能真的“看”到原子,只能靠猜。可惜,道尔顿的说法有点太简单了,后面被新发现推翻了。

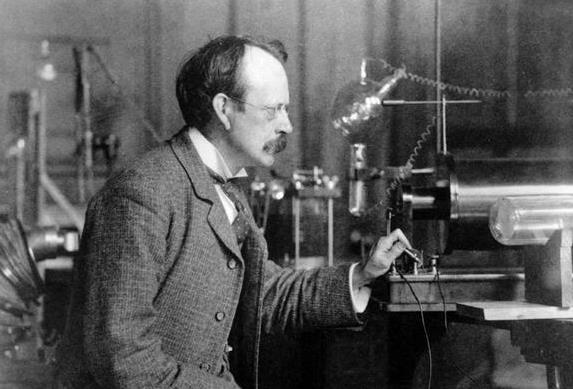

到了19世纪末,科学家搞出个叫阴极射线管的东西。简单说,就是个能发出绿色荧光的装置。他们发现,这荧光其实是带电的粒子在动。原来,原子不是实心的,里面有带负电的电子!这下可炸了锅,原子还能分?更厉害的是,科学家还发现原子有时候带电,有时候不带电。这说明啥?原子里面肯定还有带正电的东西,把电子的负电给中和了。

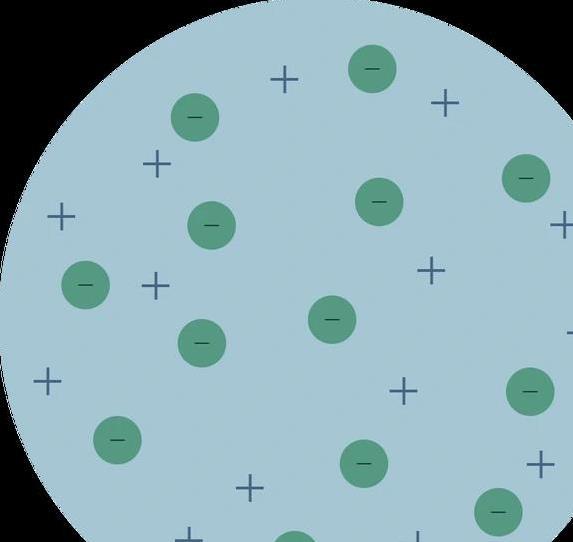

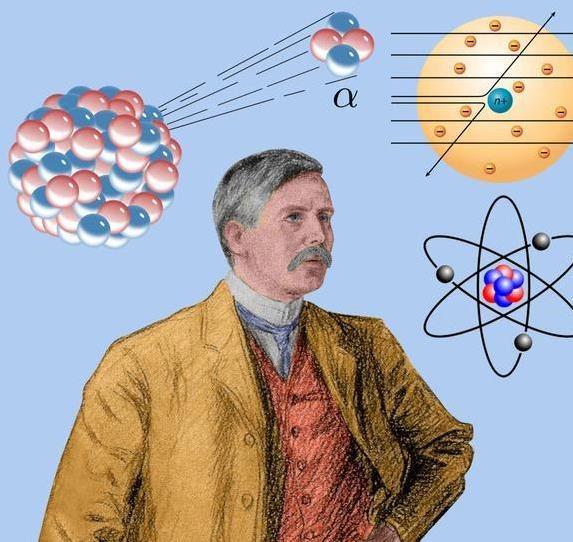

为了搞清楚原子里面到底啥情况,科学家开始各种猜想。有个叫汤姆孙的,提出个“葡萄干面包”模型,说原子就像个面包,电子是面包里的葡萄干,均匀散在里面。这想法挺形象,但没多久就被推翻了。后来,卢瑟福做了个实验,用α粒子去轰原子,发现原子中间有个很小的原子核,带正电,外面围着一群电子,像行星绕太阳一样转。这模型听起来高级多了,可惜也有问题。

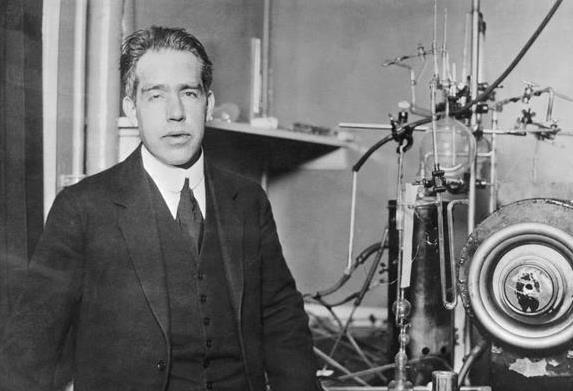

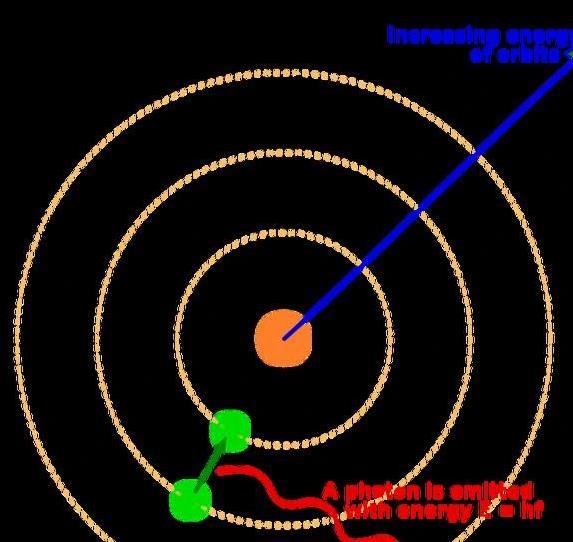

问题出在哪?按照当时的理论,电子绕着原子核转,会不断放出能量,最后得一头撞到原子核上。如果真这样,世界上所有原子早该塌了,根本不会有我们现在看到的物质。科学家傻眼了,这咋解释?这时,波尔站了出来。他在1913年提出,电子不是随便转的,它们在固定的“能级”上跳来跳去,像上楼梯,只能站在固定的台阶上,不能站在中间。电子吸收能量,就能从低台阶跳到高台阶,放出能量就往下跳。这叫“量子化”,一下子把原子模型带进了新世界。

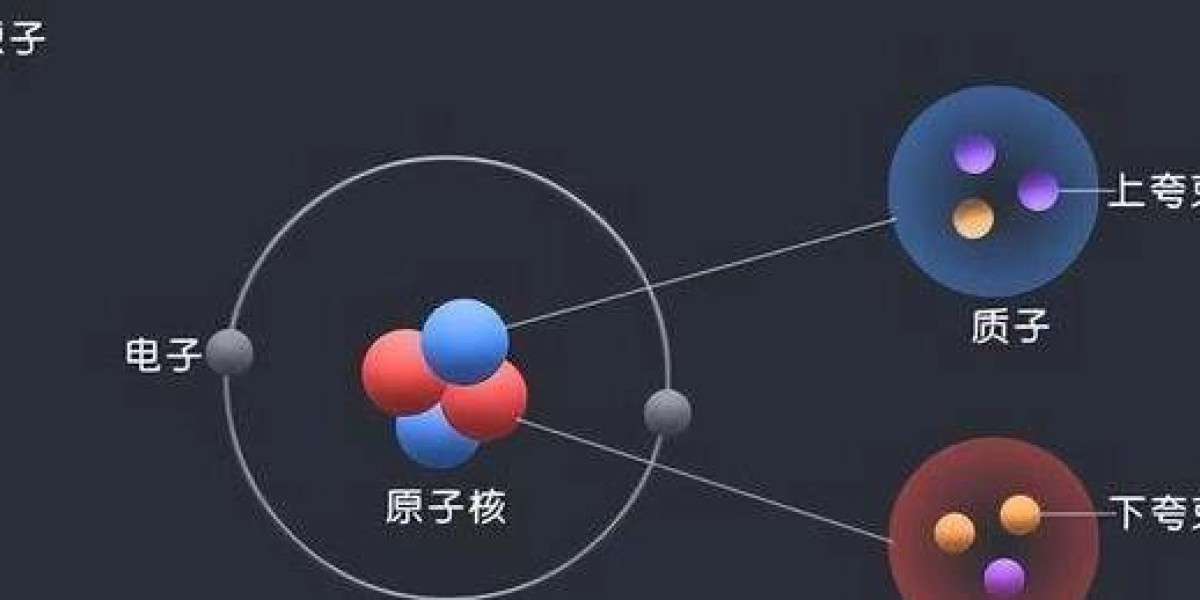

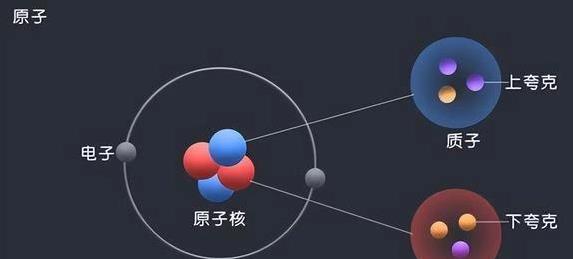

波尔的模型虽然牛,但新的问题又来了。原子由原子核和电子组成,那原子核和电子还能不能再分?电子研究了半天,科学家发现它吸收和释放的能量跟光谱完全对得上,说明电子没啥内部结构,应该是最小的粒子了。可原子核就不一样了。卢瑟福早就发现,原子核比电子重得多,里面肯定有别的东西。到了1932年,科学家通过实验确认,原子核由带正电的质子和不带电的中子组成。

这下又热闹了,质子和中子还能不能再分?科学家继续挖,发现质子和中子也不是“铁板一块”。它们内部还有更小的东西,叫夸克。夸克是怎么发现的?1968年,科学家在斯坦福用高能实验轰质子,发现里面有小点在动,这些小点就是夸克。夸克之间靠一种叫“强力”的作用连在一起,特别结实。科学家还发现,夸克有种奇怪的性质,叫“色荷”,听起来玄乎,但简单说就是它们互相拉扯的方式。

现在问题来了,夸克还能不能再分?科学家说,不能!为啥?因为夸克被认为是“基本粒子”,是物质世界最小的单位。整个宇宙的物质,都靠四种基本力来运作:电磁力、弱力、强力和引力。这些力靠基本粒子传递,比如电磁力靠光子,强力靠胶子。科学家发现,夸克直接参与了弱力和强力的作用,说明它就是最基本的单位。如果夸克还能再分,那整个物理学的基础都得翻新。

说到这,有人可能不服气。凭啥说夸克就不能再分了?其实,科学家也不敢打包票。他们只是说,以现在的知识和设备,夸克看起来是最小的。未来要是发现更小的东西,整个物理学可能得大改。比如,弦理论猜想夸克下面还有“弦”,但这只是猜想,没人能证明。科学就是这样,永远在推翻自己。

这事跟我们普通人有啥关系?其实,物质能不能一直分下去,不只是科学家的事儿。想想看,我们用的手机、电脑,甚至吃的粮食,背后都跟这些小粒子有关。原子、电子、夸克的研究,带来了芯片、核能这些高科技。没有这些发现,我们的生活可能还停在几百年前。所以,关心这问题,就是关心人类的未来。