本文转自:大理日报

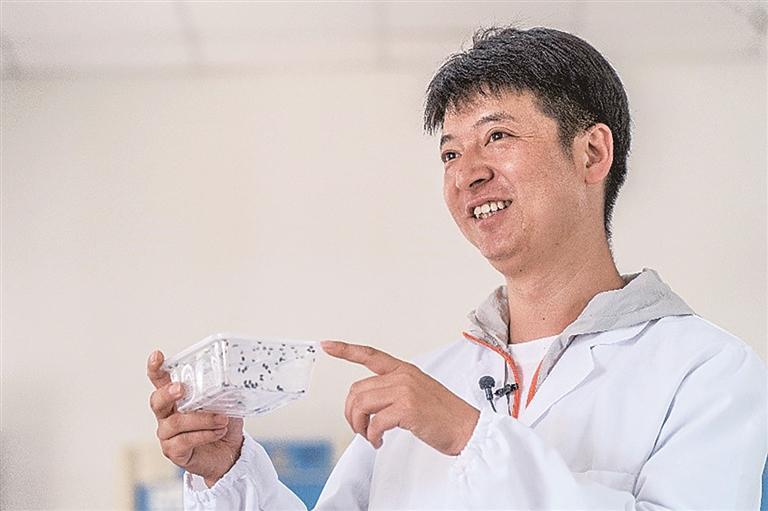

杨进波在为参观考察团介绍孟氏隐唇瓢虫的知识。 [通讯员 霍时雨 摄]

“我相信我们正在做一件正确的事,我要努力让这件事变得可持续,未来能吸引更多年轻人加入到这个队伍中来。”——杨进波

人物小传>>>

杨进波,男,汉族,1987年10月生,大理市凤仪镇人,大理州政协委员。他2011年从云南农业大学植物保护专业毕业后,扎根生物防治领域,将书本上“以虫治虫”的知识转化为实际应用。13年间,他从几名农大师兄弟组成的团队起步,打造出年产百亿头天敌昆虫的生物科技企业,服务覆盖全国170万亩农田。这位在绿色农业冷门赛道上默默耕耘的坚守者,始终践行“让农业回归自然”的初心,书写着人与自然和谐共生的新篇章。

□ 记者 李迪 刘泉

“这个虫叫叉角厉蝽,是我们平时所说的臭屁虫的一种,它可以捕食40多种害虫。你们看,现在它正在把口针扎到草地贪夜蛾的体内,分泌麻醉剂,然后慢慢地吸食……”杨进波拿起一个展示标本,向前来参观考察的人们详细介绍不同虫子在生物防治领域的作用。

从一名植物保护专业的学生,到云南格瑞生物科技有限公司的创始人,杨进波用热爱与坚持,将书本上“以虫治虫”的知识转变为现实,走出了一条绿色农业的创新之路。

2007年,杨进波进入云南农业大学植物保护学院学习,大二时的野外实习,让他对昆虫产生了浓厚兴趣。“当时采虫、观察虫子的习性,觉得自然界‘一物降一物’的平衡特别奇妙。”毕业后,他并未像父母期待的那样进入体制内有份稳定的工作,而是与师兄弟一起投身生物防治研究,“这行太冷门了,但我们觉得它有意义。”杨进波说。

2014年,云南格瑞生物科技有限公司正式成立,“格瑞”(Green)寓意绿色农业,蕴含着杨进波的初心和目标。创业初期,资金和技术是两大难题,“七八个月发不出工资,全靠云南农大老师和当地政府的支持”,杨进波介绍,“2015年州人社部门帮我们申请到的10万元无息贷款和3万元补助如同雪中送炭,帮助团队熬过了最艰难的阶段。”同年,他们拿下了首笔烟草防治订单,130万元的营收让团队看到了希望。

什么是“以虫治虫”?简单来说,就是利用天敌昆虫控制害虫。杨进波举例,孟氏隐唇瓢虫能高效捕食蚧壳虫,解决行道树和花卉的虫害难题;蚜茧蜂通过寄生蚜虫繁殖,减少烟草病害,与传统农药相比,这些“虫战士”更环保,且不会破坏生态平衡。“昆虫教会我换位思考”,杨进波喜欢看《寂静的春天》,这本书给了他很多启发,“人类总想用农药赶尽杀绝,但自然界的生物追求的是平衡。”

近两年,为了让天敌昆虫走向市场,团队攻克了商品化难题,他们研发出剥离技术,将蚜茧蜂从叶片转移到卡片上分装,还发明了专用包装,使虫体能通过快递运输并存活。如今,公司年产能超100亿头天敌昆虫,服务覆盖云南、安徽等地170万亩烟草田,并计划拓展至蓝莓、有机蔬菜等领域。

公司团队从最初的几人发展到现在的19人,核心成员多为杨进波的云南农大师兄弟。期间,也有团队伙伴离开,但他从未想过放弃,“创业是场修行,能在平凡中创造价值就够了。”从技术员到管理者,杨进波也经历过角色转变的阵痛,“以前一做汇报就要紧张好几天,后来明白,做好自己比讨好客户更重要。”他坦言,生物防治推广曾屡遭质疑,“有人觉得我们是骗子”,但随着时间推移,市场逐渐接纳了这一理念。

杨进波的创业之路并非起源于宏大的生态理想,而是一次次实践中的认知蜕变。最初,他只是敏锐地察觉到“以虫治虫”这一冷门赛道的商业潜力——没有成熟的市场,缺乏行业标准,甚至鲜有同行者,但在探索过程中,他的视野逐渐超越短期盈利,从单纯的技术应用转向了生态价值的思考,“我把生物防治当成一个长远的事业来做,就不会困于眼前的得失,只要每年增长一点,就是进步。”

现在,杨进波将目光投向科普教育,在大理市凤仪镇建立了昆虫展馆——昆虫纪,通过标本展示、特色研学、手工制作等方式,让更多人了解昆虫、了解绿色农业,“让00后从小就接触生态理念,埋下一颗种子,或许未来他们就成为为人类可持续发展作出贡献的重要一员。”