“因在前,果在后”,这是人类认知世界的底层逻辑 —— 先有种子落地,才有幼苗破土;先有开关按下,才有灯泡亮起。但在量子力学的微观世界里,这套看似牢不可破的因果法则,却被撕得粉碎:粒子能 “同时存在于两个地方”,观测行为能 “改写过去的结果”,甚至两个纠缠粒子能 “超距感应”。

这种颠覆常识的诡异现象,不仅让物理学家头疼百年,更迫使我们重新思考:因果关系真的是宇宙的 “铁律” 吗?

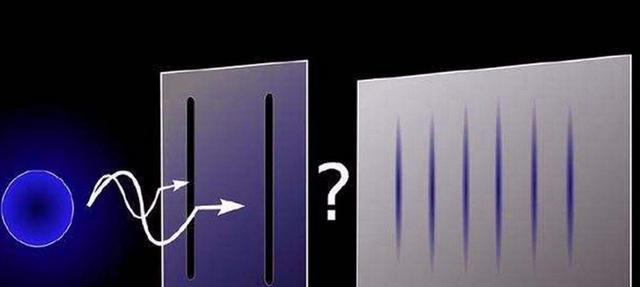

要理解量子力学对因果的颠覆,首先要从 “双缝干涉实验” 说起。这个实验堪称量子力学的 “悖论缩影”:当科学家让单个电子依次通过两条狭缝,若不观测电子的运动轨迹,电子会在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹,表现出 “波动性”,仿佛一个电子同时穿过了两条狭缝;可若在狭缝旁安装探测器,观测电子的路径,干涉条纹会突然消失,电子只表现出 “粒子性”,老老实实地从一条狭缝通过。

更诡异的是 “延迟选择实验”—— 科学家在电子已经通过狭缝后,再决定是否开启探测器观测。按照传统因果逻辑,电子通过狭缝时的 “选择”(走一条还是两条)是 “因”,屏幕上的条纹是 “果”,“因” 先于 “果” 发生,后续的观测不应影响之前的 “因”。但实验结果却截然相反:即便在电子通过狭缝后开启探测器,干涉条纹依然会消失;若关闭探测器,干涉条纹又会出现。这意味着,“现在的观测行为” 竟然能改变 “过去电子的运动状态”,因果关系的时间顺序被彻底打乱,“果” 仿佛能回溯到 “因” 之前。

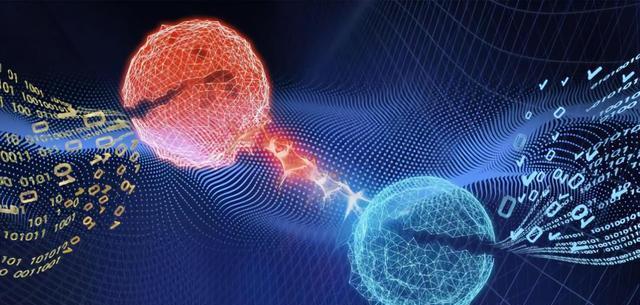

量子纠缠则展现了另一种 “超距因果” 的诡异。

当两个粒子处于纠缠状态,无论它们相距多远(哪怕相隔数十亿光年),只要测量其中一个粒子的状态(如自旋方向),另一个粒子的状态会瞬间确定,仿佛两个粒子之间存在 “超光速的心灵感应”。比如,将一对纠缠电子分别送往地球和火星,在地球测量到电子自旋向上的瞬间,火星上的电子会立刻自旋向下,且这个过程没有任何信息传递的时间差。

按照相对论,任何信息的传递速度都无法超过光速,因果关系的传递也必然受光速限制 —— 若 A 事件是 B 事件的原因,A 的影响至少需要一段时间(距离除以光速)才能到达 B。但量子纠缠的 “瞬时响应”,却打破了这一限制,仿佛两个粒子之间的因果关联不需要 “时间中介”,直接跨越了空间与时间的阻隔。爱因斯坦曾将这种现象称为 “鬼魅般的超距作用”,认为它违背了相对论的因果逻辑,甚至质疑量子力学的完备性。

但无数实验(如 2015 年荷兰科学家完成的无漏洞贝尔实验)都证实,量子纠缠的 “超距作用” 真实存在。

这并非意味着相对论被推翻,而是传统的 “局域因果观”(因果作用只能通过光速以内的信号传递)在量子世界不再适用。物理学家提出 “非局域性” 来解释这一现象:纠缠粒子本质上是一个不可分割的整体,它们的状态并非独立存在,而是共享同一个量子态,因此测量一个粒子的状态,本质上是对整个量子系统的 “整体观测”,不存在 “超光速传递信息” 的问题,却从根本上改变了我们对 “因果关联” 的理解 —— 因果不一定需要 “时空中介”,也可以是量子系统的 “内在属性”。

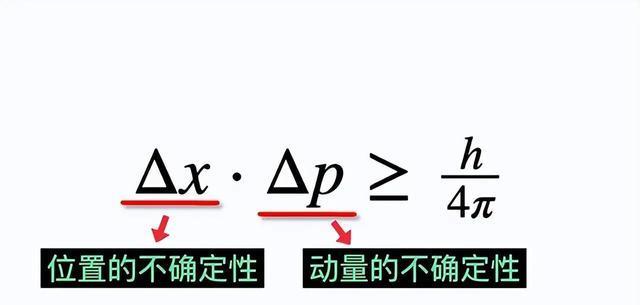

量子力学对因果的颠覆,还体现在 “不确定性原理” 上。

在经典物理中,我们能同时精确测量物体的位置和动量,通过初始状态预测未来的运动轨迹,因果关系是 “确定且可预测” 的。但在量子世界,我们无法同时精确测量粒子的位置和动量,只能用概率描述粒子的状态 —— 比如,我们能知道电子出现在某个位置的概率是多少,却无法确定它一定会出现在那里。这意味着,量子事件的 “因” 无法唯一确定 “果”,因果关系从 “必然” 变成了 “偶然”,传统的 “决定论因果” 被 “概率性因果” 取代。

为何量子世界的因果逻辑与宏观世界截然不同?目前物理学界尚无定论。有理论认为,宏观世界的因果律是量子世界 “概率性因果” 的统计结果 —— 当大量量子粒子聚集形成宏观物体,个体的概率性行为会相互抵消,呈现出稳定的因果规律;也有理论提出,我们所处的宏观世界只是 “多世界” 中的一个,在其他平行世界里,量子事件的不同结果会同时发生,因果关系的表现形式也与我们的世界不同。

尽管量子力学的因果逻辑看似 “诡异”,但它早已融入我们的日常生活 —— 智能手机的芯片依赖量子隧道效应,核磁共振成像利用量子自旋,量子计算机更是基于量子叠加和纠缠实现超算能力。这些技术的成功,证明量子力学的 “反因果” 规律并非抽象的理论,而是客观存在的宇宙法则。

编辑:陈方