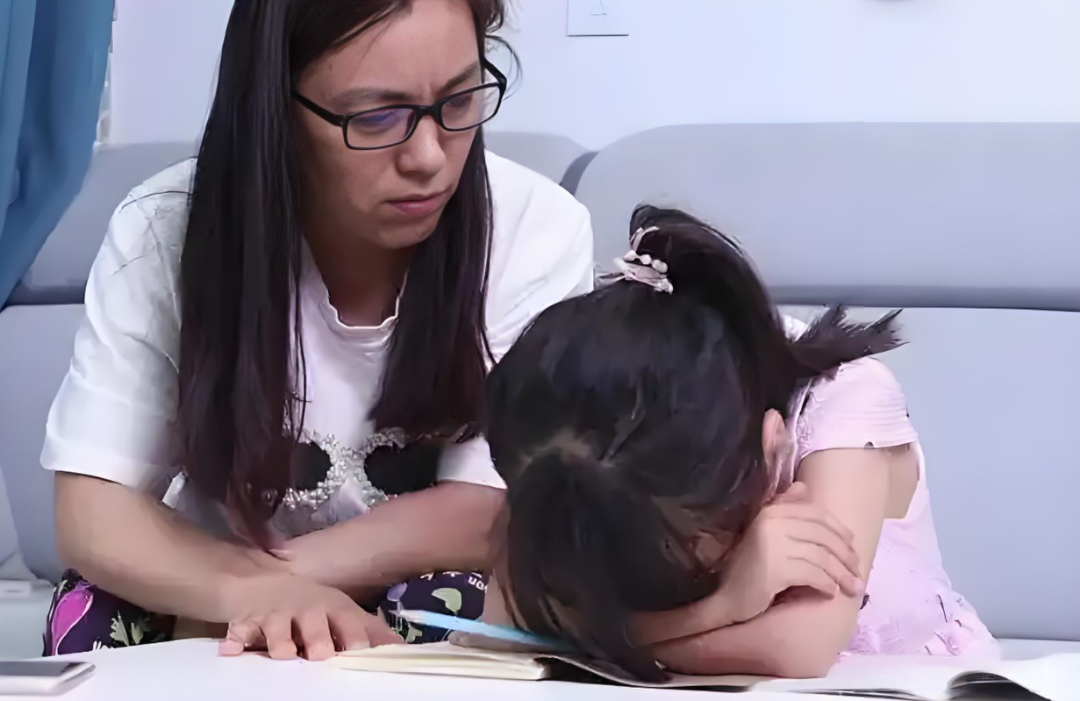

前几天,我的小侄女突然跑过来问我:

“小姑,为什么我本来就打算做的事情,我妈一催我反而不想做了?”

小侄女接着说道,“就像周六我本来就打算写作业,但我妈一催,我反而就不想写了。”

其实,我们每个人都会有这种感受:本来就想做某件事,被别人一催,反而就不想干了。

在心理学中,将这种现象称之为“被动废”。

当我们决定主动去做一件事时,内心会产生一种自我驱动、自我实现的满足感。

然而,别人的催促让这件事从“主动”变成了“被动”,变成了一种客观压迫的不得不做的事情。

这样一来,不但不想做,还会很火大。

在孩子的教育中,如果家长一直不停地催,不但不利于培养孩子的主动性,反而会“越催越废”。

唤醒孩子的自驱力,家长需要做这三件事。

一、给孩子提供适合学习的环境

美国学者曼德勒认为,环境刺激对人类的认知起着重要作用。

当处在一个安静明亮的环境中时,学习效率也会相应提升。

也就是说,想要孩子主动学习,先给孩子提供一个适合学习的环境。

一方面,在孩子学习时不要把音量开大刷视频,干扰孩子专注。

如果想培养好习惯,最好的方式就是以身作则,陪孩子一起学习。

另一方面,合理控制孩子玩手机的时间。

现在娱乐项目越来越多,尤其是电子游戏,孩子还小,一不小心就玩上瘾了。

因此,家长要帮助孩子,不要陷入诱惑之中。

二、把安排权交给孩子

有些家长可能觉得,我不催,孩子就不愿意学。

但其实不是的,孩子本身有一定的自觉性,我们不能一刀切,做什么事都要催孩子。

这会让孩子觉得,反正自己做什么都会被家长说,那干脆就什么也不做,等着家长去催。

久而久之,孩子就会养成一种坏习惯,只要家长不催就先偷懒,等到躲不过去的时候再做。

不仅无法锻炼孩子的内驱力,还会让孩子越来越厌学。

美国心理学家德西和瑞恩曾提出“自我决定理论”:

指出只有满足“自主、胜任、联结”这三个基本心理需求,才能让个体产生内在动力。

也就说,锻炼孩子的主动性和内驱力,首先要把主动权返还到孩子手中。

比如安排周末作业这件事,先和孩子共同制定一个周末计划。

第二天,如果孩子主动按照计划做了,那就别打扰他。

如果孩子没有按时做,那就提醒孩子一下。

不是说不催,而是要在合适的时间催。

三、给孩子积极的反馈

俗话说,无利不起早。

学习是一件很辛苦的事情,因此,如果孩子主动学习了,那就适当的夸奖一下孩子。

既可以是口头夸奖,也可以是一些物质奖励。

孩子一看,自己努力学习不但取得了好成绩,还得到了父母、老师的夸奖和奖励。

接收到正反馈之后,孩子会越来越喜欢学习,才会发现学习的乐趣。

从家庭教育的角度来讲,“正向激励”指的是父母通过积极的反馈和塑造来强化孩子的某一行为。

正向激励法有助于增强孩子的自信心,同时激发他们内在的驱动力。

没有一个孩子不愿意成为品学兼优的好孩子,关键在于家长如何引导。

需要注意的是,切忌给孩子许空头支票。

家长本来许诺孩子考到多分就买礼物,结果孩子考到了,家长却没做到。

在孩子的教育中,父母言而无信对孩子的负面影响个非常大。

总而言之,催孩子并非长久之计,培养孩子的内驱力才是让孩子不断进步的关键。