北京东城禄米仓胡同里,藏着一座不太起眼的智化寺。别看它游客不多,名气不大,这地方可是个宝藏,藏着明代建筑的精华和一段段让人感慨的历史。走进寺门,仿佛时间倒流,能听见古乐悠扬,看到梨花如雪。

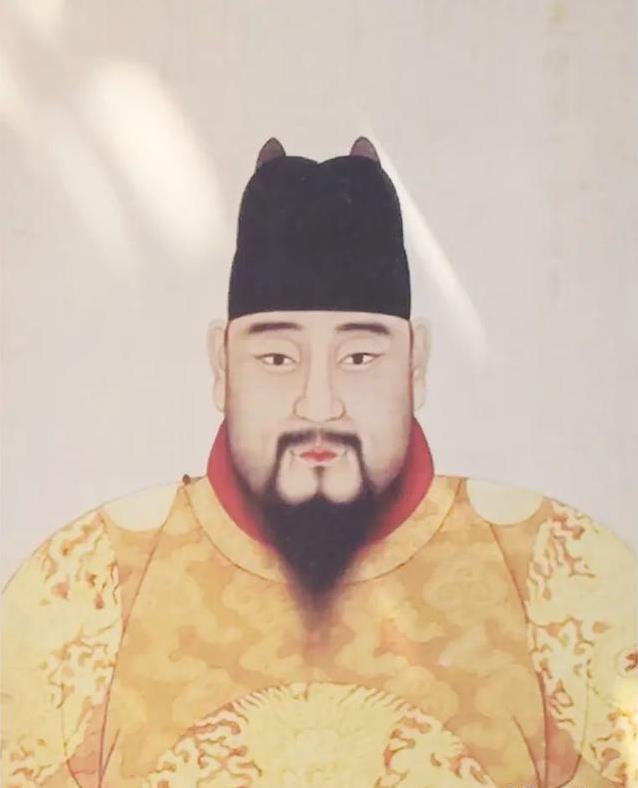

这座寺庙始建于1443年,起初是明朝大太监王振的家庙。皇帝朱祁镇给它取名“报恩智化禅寺”,意思是用佛的智慧普度众生。谁能想到,这么个庄严的地方,当年却是权臣的私人地盘?王振在朝堂呼风唤雨,建这座寺庙,既是给自己积德,也是炫耀权势。

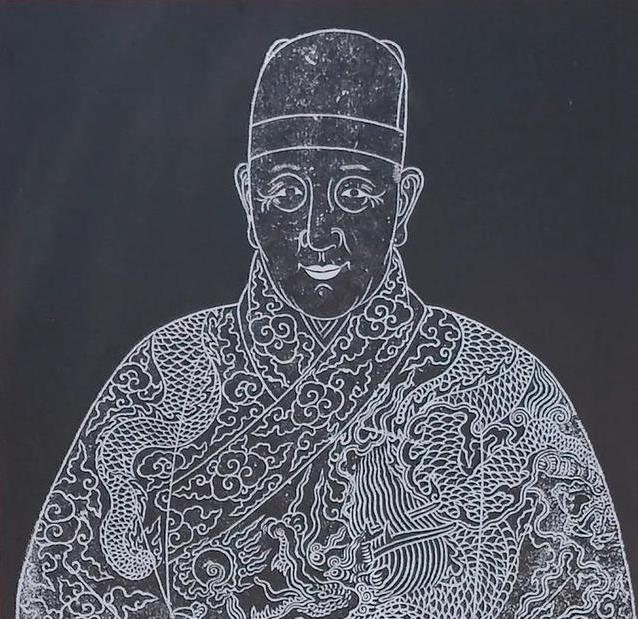

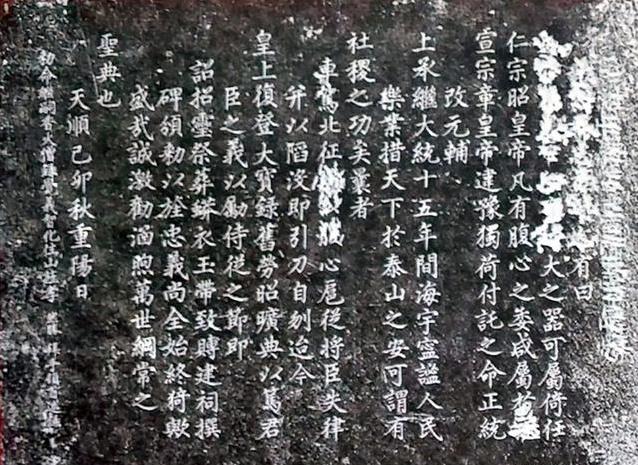

到了清朝,风向变了。1742年,乾隆皇帝听了一个御史的建议,觉得王振当年祸国殃民,干脆下令把他的塑像砸了,碑也推倒。从那以后,智化寺的好日子到头了。寺庙渐渐破败,僧人没钱修,只能租房子凑合过日子。更惨的是,1900年八国联军闯进来,寺里的古柏被砍光,佛殿里堆满了垃圾,甚至还有人放棺材,简直不像个寺庙。

新中国成立后,智化寺终于迎来转机。1958年,北京市政府掏钱修缮,1961年,它被列为全国重点文物保护单位。1986年,国家文物局又拨款大修。1992年,寺里成立了北京文博交流馆,智化寺从此有了新使命。它不再只是个冷清的古刹,而是让人们了解明代文化的一扇窗。

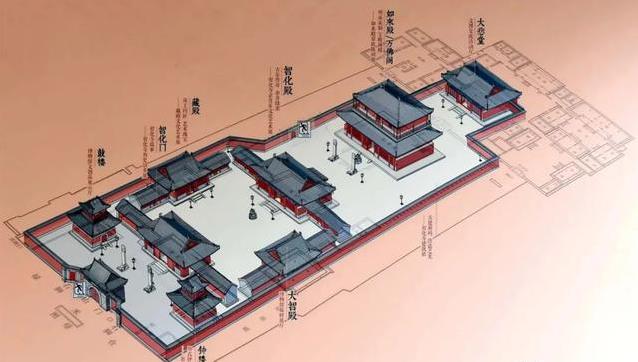

说起智化寺的建筑,那真是了不得。整个寺庙保留了明代的“伽蓝七堂”布局,南北中轴线上依次排列着山门、智化门、智化殿、如来殿和大悲堂。两边还有东西配殿,像是给主殿加了两个小助手。寺里的木结构建筑是北京最大的明代木构建筑群,屋顶用黑琉璃瓦,庄严又大气。专家说,这里的建筑融合了宋、元、明的风格,堪称古代建筑的教科书。

智化寺的宝贝可不止建筑。藏殿里有个转轮藏,专门用来放《大藏经》。这东西高4米,用金丝楠木打造,雕工精细,上面还有梵文和莲花图案。转轮藏的抽屉按千字文排,360个抽屉对应一年360天,设计巧妙得让人叹服。可惜,寺里原有的三座藻井,现在只剩藏殿一个,另外两个在上世纪流失到国外去了。那些藻井雕刻精美,结构复杂,堪称明代木雕的巅峰。

寺里的京音乐更是稀罕货。这音乐从1446年从宫廷传到智化寺,560多年没断过传承,现在已经是第二十七代传人了。它融合了宫廷、佛教和民间音乐,曲调空灵,像穿越了唐宋。2006年,京音乐被列为国家级非物质文化遗产,被称为“中国古代音乐的活化石”。每天上午10点和下午3点,游客还能在智化殿听到现场演奏,感觉像是和古人对话。

智化寺还有个看点是梨花。寺里种着百年老梨树,每年三四月开花,白得像雪,和黑琉璃瓦一衬,美得像画。可惜,曾经的参天古柏大多毁于战乱,不然这景色得更震撼。清朝有本书《日下旧闻考》里写:“智化寺梨花胜雪,为京师春日。”这话一点不夸张。

再说说寺里的壁画,智化殿后有幅《地藏菩萨与冥府十王》,画风细腻,地藏菩萨手持锡杖,周围十王威严站立,活灵活现。这壁画是明代的,艺术价值高得没法说。寺里的佛像也特别,如来殿供奉释迦牟尼佛,两边是大梵天和帝释天,这种组合在别的寺庙里可不多见。

智化寺虽然小,却承载了太多历史。明代的政治、宗教、文化,都能在这找到影子。它的木构技术、雕刻、彩画,样样都是顶尖,难怪被专家称为“小半部明代官式建筑史”。站在寺里,你能感觉到那种厚重的历史感,仿佛每一块砖、每根梁都在低语往事。

这地方还有个特别的点,就是它的钟鼓楼。钟楼里挂着口1444年铸的铜钟,上面刻满了梵文经咒。鼓楼里则放着一面明代大鼓,鼓面上画着12条金龙,气势十足。这两座楼造型一样,黑琉璃瓦顶,下面是砖墙,上面是木板,设计简单却有种古朴的美。

智化寺的经历,就像一部跌宕起伏的戏。从太监的家庙到佛门圣地,从盛极一时到破败不堪,再到如今的文物瑰宝,它见证了朝代的更迭,也承载了无数人的故事。站在寺里,你会觉得,历史不是书本上的字,而是活生生的存在。