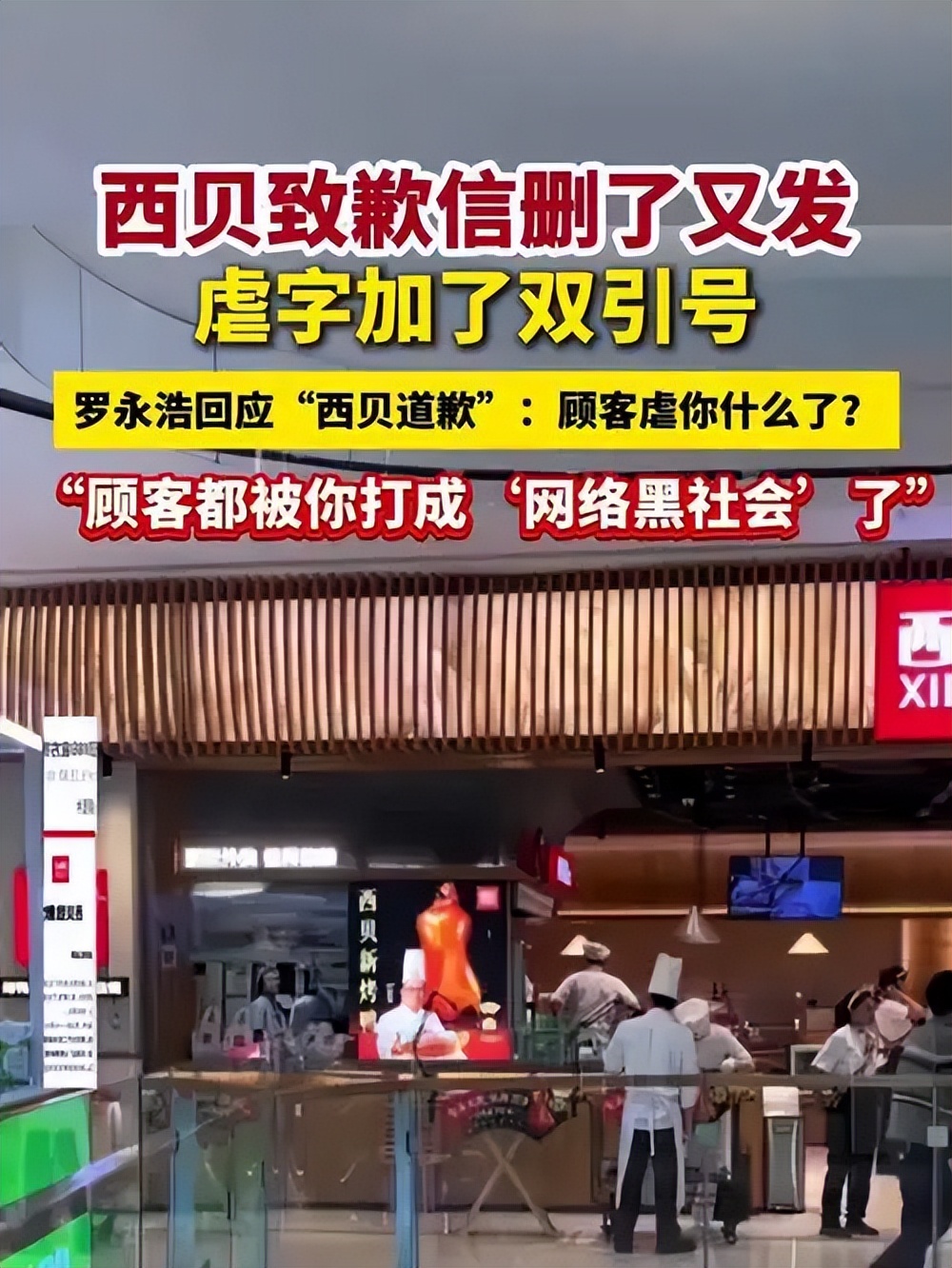

2025年9月这波预制菜吵架,西贝算是站在了风口上。

吵了五天五夜最后双方各退一步,唯独西兰花成了最大“冤种”,大家吵来吵去,它反倒成了吐槽的代名词。

9月15号西贝发了道歉信,说自己的“生产工艺”没达到顾客预期,还承诺10月1日前改好。

其实说起来也有意思,预制菜这东西一直挺分裂的。

消费者这边一三五在网上喊着要“烟火气”,二四六又在商场负一楼把预制菜吃个精光;连锁餐饮更有意思,单周还在疯狂囤预制菜,双周就跳出来说“坚决抵制”。

这种又爱又恨的劲儿,说实话,挺让人摸不着头脑的。

我觉得这种矛盾说白了就是“现实需求”和“情绪表达”没对上,大家嘴上嫌,身体却很诚实,毕竟图个方便的时候,预制菜确实省事儿。

西贝四次换招牌:为了拓店,连“莜”字都嫌麻烦

西贝早年其实也犯过“选择困难症”,尤其是在怎么拓店这件事上。

2009年的时候,西贝才20多家店,年营收差不多5亿,创始人贾国龙当时觉得公司快到头了,愁得慌。

本来想不出辙,结果看见海底捞,人家那时候开店跟开了挂似的,每家都爆满,净利润率能到18%,这数儿,大部分连锁餐饮想都不敢想。

受了海底捞的刺激,贾国龙从2010年开始就折腾招牌,四年换了四次。

一开始是“西贝莜面村”,后来觉得“莜”字有人不认识,怕影响客人进店,又改成“西贝西北民间菜”,还特意强调“90%原料来自西北乡野草原”。

本来想靠“民间”这俩字拉好感,结果店越开越多,90%这个比例根本做不到,无奈之下又改成“西贝西北菜”。

改完“西北菜”,新问题又冒出来了。

贾国龙觉得“西北菜”太宽泛,不够聚焦,就想在碳水和肉类里押注后者,又把招牌换成“西贝烹羊专家”。

本来以为这次能成,结果新菜单和新定位反响一般,贾国龙自己也觉得“还是第一版好”。

最后在2013年,花了千万找华与华包装,又把招牌改回“西贝莜面村”。

说实话,这来回折腾,本质上就是在找一个“能快速复制的单店模型”。

毕竟想拓店,就得有个能抄作业的模板,总不能每家店都不一样,那样根本扩不起来。

西贝折腾这么久,其实就是没搞懂怎么平衡“特色”和“规模”,直到海底捞给指了条明路,中央厨房。

海底捞最厉害的不是火锅好吃,是它把“开赚钱的店”变成了“开值钱的店”。

靠中央厨房统一处理原料,不用依赖大厨,这样才能十年开20倍的店,单店营收能超4000万,市值还破了4500亿。

这套逻辑被资本市场认可是有原因的,一来标准化能保证品质稳定,二来单店周转劲儿不会因为拓店被稀释,简单说就是“单店效率×门店数量=公司估值”,明明白白。

看懂了这套逻辑,2014年确定“西贝莜面村”定位后就引入了中央厨房。

效果确实明显,2015年一年就新开了53家店。

贾国龙后来总说“高效率打败低效率是真理”,这话没毛病,但高效率的前提是得让消费者买账,不然再高的周转劲儿也白搭。

后来预制菜争议爆发,其实早就在这里埋了伏笔,中央厨房省了力,却丢了部分消费者想要的“烟火气”。

23元拌黄瓜引众怒:西贝的“贵”,其实早有苗头

光有中央厨房还不够,西贝后来又在“单店怎么赚钱”上动了心思,结果却把“贵”这个雷给埋了。

西贝早年爱开千平大店,光厨房就占300平左右,后来商场里的零售业态不行了,大家都在线上买东西,餐饮反倒成了商场的香饽饽。

西贝瞅准机会,就把门店改成300平的小店。

贾国龙还特意去上海中山公园附近的商场调研过,坐着电梯从七层降到负一层,数了一遍才发现,整个商场居然有96家餐饮店铺。

这么多家抢生意,小店坪效高,确实更划算。

但连锁餐饮有个麻烦事,就是“体系开销”比个体店高太多。

个体店不用养市场部、公关部,也不用给咨询公司交服务费,连锁餐饮这些都得有。

本来想靠规模摊开这些开销,结果发现根本摊不平。

如此看来,大部分连锁餐饮的客单价比个体店高,其实也是没办法的事。

西贝之前也涨过好几次价,每次都被消费者骂回去,只能又降回来。

直到2017年,华与华为西贝设计了“家有宝贝,就吃西贝”的口号,把儿童餐提到了战略高度。

说实话,这招挺狠的,儿童餐的使用者是孩子,买单的是家长,就跟奶粉似的,家长只要觉得对孩子好,不太会纠结价格。

就这么着,西贝才算把涨价这件事做成了,还被不少家长认成“中国儿童餐第一品牌”。

本来这套单店模型跑得挺顺,结果后来出了23元的“胡麻油调黄瓜”,还特意标注“选用直径3-3.5cm,口感脆嫩的黄瓜”。

大家一下就炸了,不是说黄瓜不好,是这价格跟大家心里的“值不值”对不上。

你用中央厨房省了处理食材的功夫,却还卖现炒的价格,换谁都不乐意。

西贝这事儿,其实不是它一家的问题,整个连锁餐饮都在踩“规模陷阱”。

就像海底捞,之前券商预测它能开2000家店,结果现在才1300家左右就卡住了,客单价从2010年的高峰降到2024年的97.5元,直接退回到2017年的水平。

很显然,在单店效率和门店数量之间,海底捞已经偏向保效率,宁愿不拓店,也不想让单店赚钱能力掉下来。

而且西北菜本身也有点“先天不足”,西北地区的特色菜,基本就是“牛羊肉+各式碳水”,做法豪迈粗犷,没有粤菜里狮头鹅那种稀缺食材,也没有淮扬菜里文思豆腐那种靠手艺提价的菜式。

原料成本一眼能看透,一旦成品价格脱离原料成本太多,客观上就会让消费者觉得“不值”。

资本之前总想着找“中国麦当劳”,觉得中餐也能像西餐那样,靠标准化形成马太效应,开出超大品牌。

但说实话,这可能是个错觉。

中餐讲究的是“味儿”,太标准化了就没那股烟火气,规模一上去,单店效率肯定掉,这是绕不开的坎。