麻省理工学院(MIT)和德克萨斯大学阿灵顿分校的研究人员联合提出了一项构想:制造“中微子激光器”。

中微子,又被称为“幽灵粒子”,数量庞大却难以捕捉。科学家认为,它或许掌握着宇宙早期结构演化、暗物质、反物质等重大问题的线索。但是直到现在,中微子的探测效率依旧低得惊人。于是,一个问题摆在了科学界面前:有没有可能主动地“制造”一束可控的中微子流,从而彻底改写探测方式?

中微子是宇宙中数量最为庞大的有质量粒子,穿透力极强。地球每秒都有数万亿个中微子穿过我们的身体,却几乎没有留下任何痕迹。所以科学家只能依赖极其庞大的探测装置,在深埋地下或深海的环境中尝试捕捉它们与物质发生的极少数相互作用。

MIT团队的设想,就是试图从源头解决这个难题。他们提出,如果能通过一种方式使中微子的释放过程变得“有序”,就可以在一定程度上引导、集中中微子流。这和激光器的原理类似。激光器是通过让大量光子在同一相位下释放,聚集成一束方向一致的光。

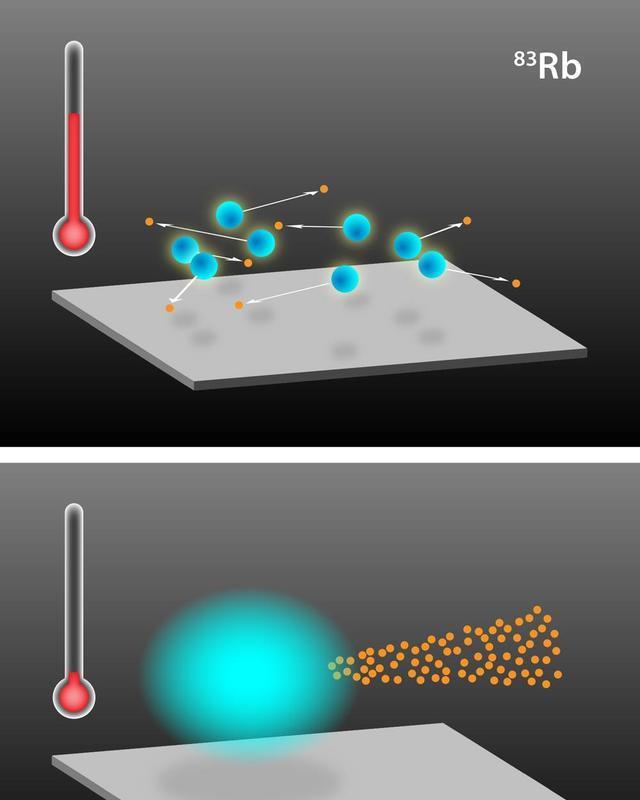

具体做法是利用一种放射性元素,铷-83。该元素在衰变过程中会释放中微子。研究人员设想将铷-83原子冷却至极低温,使其进入玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC),在这种状态下,所有原子行为同步,从而可能实现同步衰变,也就意味着中微子有可能被集中释放,形成一束“定向中微子流”。

听起来,这种设想像是一场极具挑战性的实验。但从技术实现层面来看,这并不是天方夜谭。

玻色-爱因斯坦凝聚态早在1995年就被首次实验实现。冷却铷原子至BEC状态目前在多个实验室中已经成为标准操作。

研究团队认为,利用铷-83的半衰期和它的衰变特性,可以在实验室中设定一个稳定可控的条件窗口。关键的问题在于:BEC状态下的原子衰变是否真的能表现出“同步释放中微子”的行为,这需要实验验证。

如果能制造出定向的中微子束,探测器的设计将不再依赖“广撒网”,而可以“精准打靶”,这将极的大提高中微子的探测成功率。

麻省理工学院的物理学家约瑟夫?福马乔表示,一旦中微子激光器可以在实验室中被验证,它不仅可以提高探测效率,还能为我们提供前所未有的中微子控制能力,进而进行更加精细的实验设计。

很多人听到“中微子激光器”这个名词时,第一反应是它是否只是一个噱头?会不会是科学界的“自嗨”?但回顾科学史,这样的设想并不罕见。

上世纪引力波还只是论文中的想象,直到2015年LIGO团队首次探测到引力波信号,才让这个理论成为现实。科学的进步,常常来自对不确定性的大胆探索。

MIT研究人员约瑟夫·福马乔(Joseph Formaggio)在接受采访时表示:“如果这能在实验室中实现,我们就可以开始思考如何用它制造中微子探测器,甚至发展中微子通信技术。”

他没有夸大其词,而是强调了一个逻辑起点:先验证是否可行,然后再评估其科学与工程价值。

制造中微子激光器不仅是为了“更好地看见中微子”,它所可能带来的,是对宇宙结构的重新审视。

例如,暗物质为何无法直接探测?中微子是否与暗物质相互作用?为何宇宙中几乎没有反物质?这些问题都可能与中微子的行为相关。

如果我们可以对中微子施加实验控制,就等于在人类观测宇宙的工具箱里多了一把“钥匙”。这把钥匙能不能打开通往宇宙早期的那扇门,还不得而知,但它无疑是值得尝试的。

中微子激光器的构想,不是一个终点,而是一次关于可能性的提问。

编辑:陈方