在科学的宏伟蓝图中,物理学一直怀揣着一个伟大的梦想 —— 找到一个能够统一所有物理规律的理论,它被视为物理学界的 “圣杯”,这便是大一统理论。从经典力学到现代物理,科学家们始终在追求自然界规律的和谐统一。

回顾物理学的发展历程,17 世纪牛顿提出万有引力定律和三大运动定律,将地上物体的运动和天体运动统一起来,开启了科学的新纪元。19 世纪麦克斯韦建立电磁理论,把电、磁和光现象统一,预言了电磁波的存在,赫兹的实验验证让这一理论得到广泛认可。这些成就让人们看到了统一的力量,也激发了科学家对大一统理论的向往。

然而,随着研究深入,物理学在微观和宏观领域呈现出截然不同的景象。

20 世纪初,量子力学和广义相对论诞生,量子力学成功描述微观世界,广义相对论则精准刻画宏观引力现象。但令人遗憾的是,这两个理论在根本上存在冲突,广义相对论描述的平滑时空与量子力学中微观下时空的剧烈量子涨落相互矛盾,这意味着它们不可能同时正确,也无法完整地描述整个世界。 例如,在黑洞内部或宇宙大爆炸的奇点处,广义相对论预测出无穷大或奇点,而量子力学却难以处理这些情况。

为了解决这一困境,科学家们不断尝试寻找一种能够统一广义相对论和量子力学的理论。弦理论,作为目前最具潜力的候选者之一,应运而生,它为我们带来了全新的视角,让我们对宇宙的本质有了更深层次的思考。

弦理论的起源可以追溯到 20 世纪 60 年代。当时,粒子物理学正蓬勃发展,科学家们通过高能加速器发现了大量的基本粒子,这些粒子的行为和相互作用成为研究的焦点。尤其是强相互作用,作为四种基本相互作用之一,它将夸克束缚在一起形成质子、中子等强子,在原子核尺度上起着关键作用 。然而,传统的理论模型在解释强相互作用的一些现象时遇到了困难。

1968 年,意大利物理学家加布里埃莱?韦内齐亚诺(Gabriele Veneziano)在研究中偶然发现,200 多年前数学家莱昂哈德?欧拉(Leonhard Euler)提出的欧拉 β 函数,能够很好地描述强相互作用中粒子散射的一些性质。

这一发现为强相互作用的研究开辟了新的道路。随后,南部阳一郎(Yoichiro Nambu)、霍尔格?贝克?尼尔森(Holger Bech Nielsen)和伦纳德?萨斯坎德(Leonard Susskind)等物理学家进一步揭示了欧拉 β 函数背后的物理意义 —— 它可以被理解为描述微观弦振动的数学表示。于是,弦理论的雏形初步形成,在这个理论中,基本粒子不再被看作是零维的点,而是一维的弦,弦的不同振动模式对应着不同的基本粒子。

起初,弦理论被认为是一种描述强相互作用的理论,然而,随着研究的深入,科学家们逐渐发现它具有更大的潜力。

1974 年,约翰?施瓦茨(John Schwarz)和乔尔?谢尔克(Joel Scherk)做出了一个关键的突破,他们发现弦的一种振动模式恰好对应于理论上预言的引力子 —— 一种传递引力的假想粒子。

这一发现使得弦理论从一个单纯描述强相互作用的理论,转变为一个有可能统一所有基本相互作用的理论,因为它自然地将引力纳入了量子力学的框架,这是其他理论所难以做到的。从此,弦理论开始朝着大一统理论的方向发展,吸引了众多物理学家的关注,开启了物理学研究的新篇章。

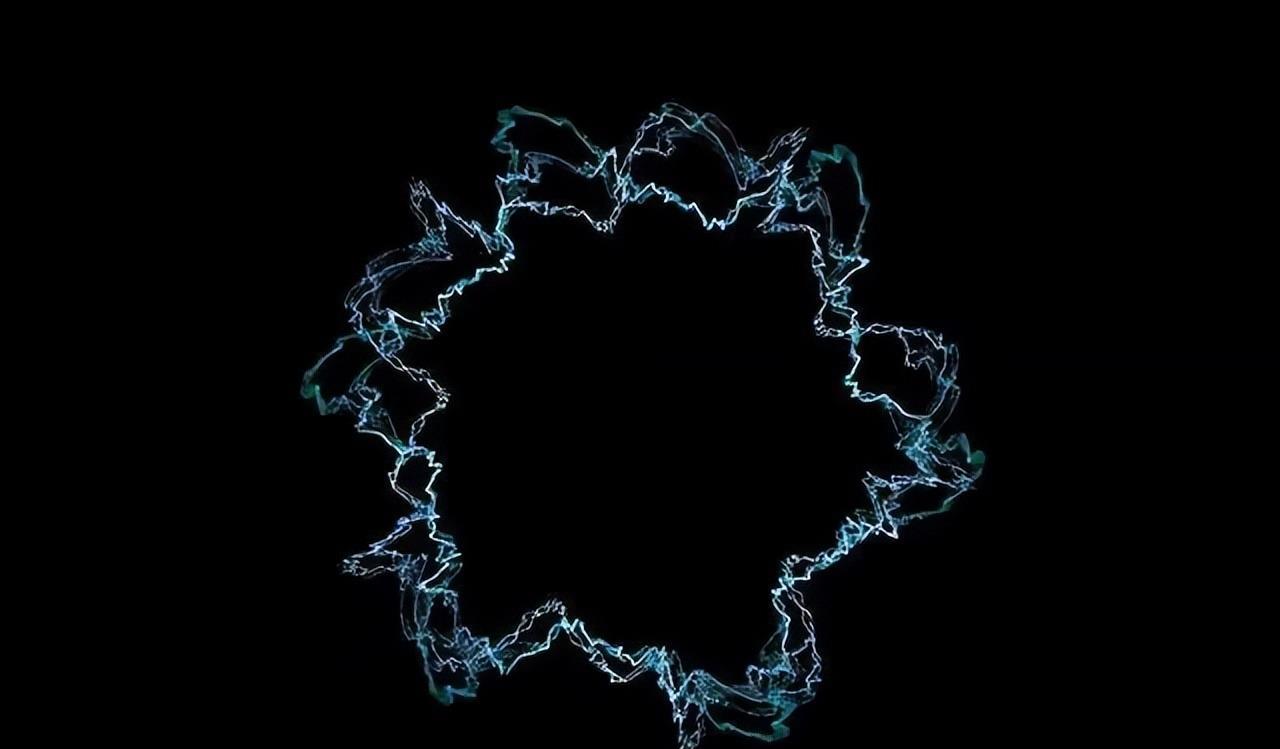

弦理论最具革命性的观点之一,是认为宇宙中的基本粒子并非传统认知中的零维点粒子,而是一维的弦。这些弦极其微小,其尺度大约在普朗克长度(约10^-35米)量级,远远超出了当前实验的探测极限 。弦的振动模式决定了粒子的性质,不同的振动频率和方式对应着不同的基本粒子,就如同琴弦的不同振动产生不同的音符一样。

例如,以某种特定频率和模式振动的弦表现为电子,具有特定的电荷和质量;而另一种振动模式的弦则可能表现为夸克,它们通过强相互作用构成质子和中子等粒子。这种对基本粒子的全新诠释,使得弦理论能够从一个统一的视角来理解物质的构成,为解释宇宙中丰富多彩的物质世界提供了一个简洁而优美的框架 。

在弦理论的框架下,宇宙并非我们日常感知的三维空间加上一维时间的四维时空,而是具有十维时空(在 M 理论中则是 11 维时空)。

除了我们熟悉的三个空间维度(长、宽、高)和一个时间维度外,还存在着六个额外的空间维度。这些额外维度蜷缩在极小的尺度内,其大小可能小于普朗克长度,以至于我们在日常生活中无法直接感知到它们的存在 。

一种常见的比喻是,将我们的宇宙想象成一根吸管,从远处看,吸管似乎只有一维(长度方向),但当我们凑近观察时,会发现它还有一个非常小的环形维度(周长方向)。同样,额外维度就像是隐藏在我们熟悉的宏观世界背后的微观结构,它们紧密地卷曲在一起,对宏观世界的物理现象产生着微妙而深远的影响。

不同的额外维度卷曲方式和形状,对应着不同的物理常数和相互作用,这也为解释为什么我们的宇宙具有特定的物理规律提供了一种可能的途径。例如,卡拉比 - 丘流形被认为是一种可能的额外维度卷曲形式,它具有复杂而独特的几何形状,能够满足弦理论的数学要求,并与基本粒子的性质和相互作用相联系 。

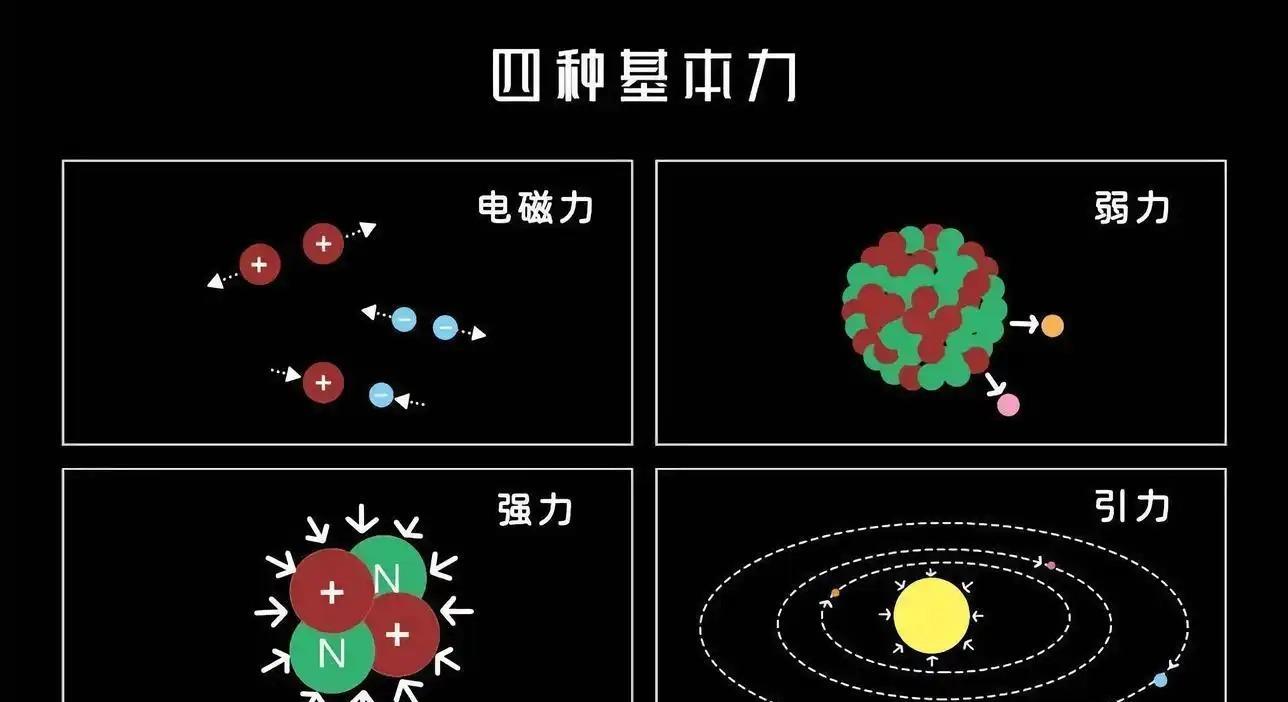

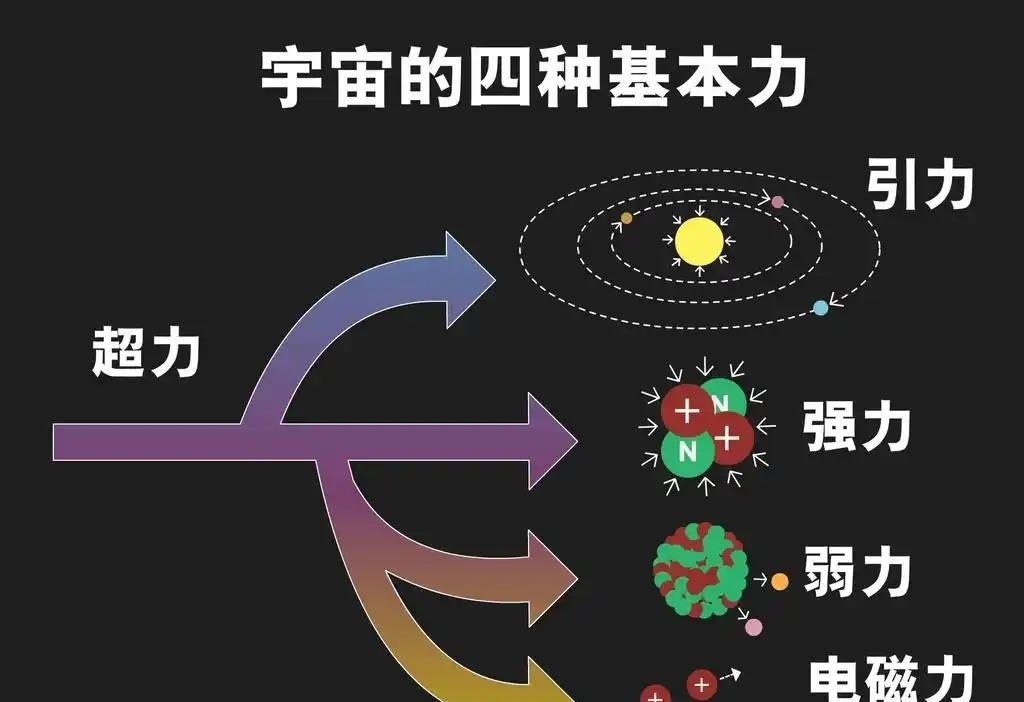

弦理论的另一个重要目标是统一自然界的四种基本相互作用力:引力、电磁力、强相互作用力和弱相互作用力。

在传统物理学中,广义相对论成功地描述了引力现象,将引力解释为时空的弯曲;而量子力学则在描述电磁力、强相互作用力和弱相互作用力方面取得了巨大成功,但这两个理论在本质上相互冲突,难以统一。弦理论通过引入弦的概念,为解决这一难题提供了新的思路。

在弦理论中,不同的基本相互作用力都可以看作是弦的不同振动模式和相互作用的表现。例如,引力子被解释为闭弦的一种特定振动模式,这使得引力能够自然地融入量子力学的框架,与其他三种基本力在一个统一的理论中得到描述 。

通过这种方式,弦理论有望实现爱因斯坦梦寐以求的统一场论,将所有基本相互作用力统一在一个简洁而优美的数学框架下,为我们理解宇宙的基本运行机制提供一个全面而完整的理论基础。尽管目前弦理论还面临着诸多挑战和未解决的问题,但它所展现出的统一基本力的潜力,使其成为现代物理学中最具吸引力和研究价值的理论之一。

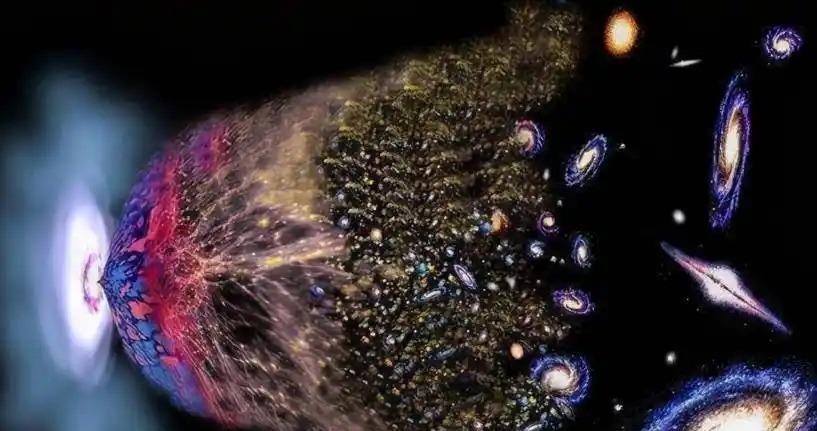

在弦理论的视角下,宇宙的起源与演化被赋予了全新的解读。宇宙大爆炸并非传统认知中单纯的物质与能量的爆发,而是源于高维空间的不稳定。在宇宙诞生之初,它处于一个包含十维时空(或在 M 理论中的 11 维时空)的高维状态 。然而,这种高维空间极其不稳定,就像一个被过度充气的气球,随时可能发生变化。当这种不稳定达到极限时,一场剧烈的爆炸 —— 宇宙大爆炸发生了 。

大爆炸瞬间,宇宙释放出了巨大的能量,同时高维空间开始发生坍缩。在这个过程中,维度发生了分化,其中三个空间维度和一个时间维度迅速膨胀,形成了我们如今所处的四维时空,而其余的六个(或七个)空间维度则蜷缩到了极小的尺度,小到小于普朗克长度,以一种我们无法直接感知的方式存在于微观世界 。这种维度的坍缩和分化,对宇宙的演化产生了深远的影响,它为后续物质和力的形成奠定了基础。

早期的宇宙处于一种高温、高能量的极端状态,充满了各种基本粒子和强烈的能量波动。在这个阶段,宇宙中的物质和能量处于高度的混沌和无序之中,各种粒子不断地产生和湮灭,相互之间发生着剧烈的相互作用 。随着宇宙的膨胀和冷却,这种混沌状态逐渐发生改变,为物质和力的演化创造了条件。

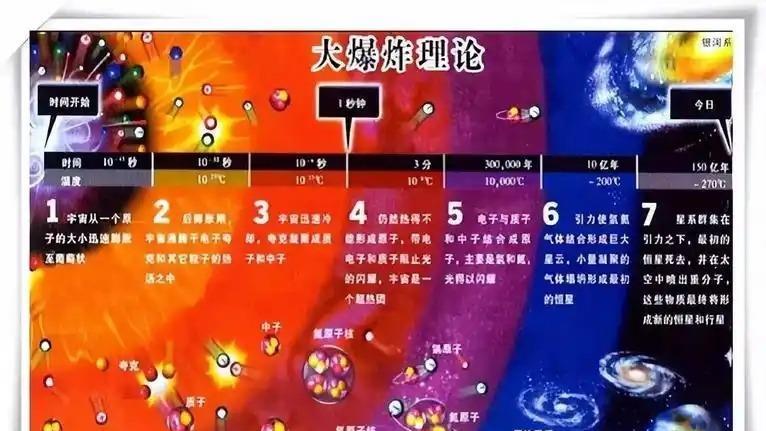

随着宇宙在大爆炸后不断膨胀和冷却,温度逐渐降低,宇宙中的物理过程也发生了显著的变化,其中最重要的就是四种基本力的逐渐分离。在宇宙诞生后的极短时间内,当温度极高时,四种基本力 —— 引力、电磁力、强相互作用力和弱相互作用力,被统一在一个单一的、高度对称的相互作用中,此时的宇宙处于一种高度统一的状态 。

然而,随着宇宙的冷却,这种统一的状态开始逐渐瓦解。首先分离出来的是引力,引力子作为闭弦的一种振动模式,在较低的能量尺度下表现出与其他力不同的行为,引力率先从统一的相互作用中独立出来,成为一种长程力,开始在宇宙的大尺度结构中发挥关键作用 。

随着温度进一步降低,强相互作用力也从统一的力中分离出来,它通过胶子的交换,将夸克束缚在一起,形成了质子、中子等强子 。在这个过程中,夸克和胶子在高温下以自由态存在,形成了一种被称为夸克 - 胶子等离子体的物质形态。但随着宇宙温度的继续下降,夸克开始结合形成稳定的质子和中子,强子物质逐渐占据主导 。

当宇宙的温度降低到一定程度时,电弱相互作用发生破缺,电磁力和弱相互作用力也分离开来。电磁力通过光子传递,负责原子和分子层面的相互作用,决定了物质的化学性质;弱相互作用力则主要在放射性衰变等过程中发挥作用,其作用范围非常小,且强度相对较弱 。至此,四种基本力全部完成了分化,它们各自在不同的尺度和能量范围内主导着宇宙中物质的相互作用和演化。

与此同时,物质的形成过程也在紧锣密鼓地进行着。在宇宙早期的高温环境中,夸克和轻子等基本粒子大量存在。随着温度的降低,夸克开始结合形成质子和中子,这些质子和中子进一步组合,通过核聚变反应形成了原子核 。

当宇宙的温度降至大约 3000K 时,电子开始与原子核结合,形成了稳定的原子。最初形成的原子主要是氢原子和少量的氦原子,它们是构成宇宙中恒星和星系的主要物质基础 。随着时间的推移,恒星内部的核聚变反应不断进行,氢原子逐渐聚变成更重的元素,如氦、碳、氧等,这些元素在恒星演化的后期通过超新星爆发等过程被释放到宇宙空间中,为后续行星的形成和生命的诞生提供了丰富的物质条件 。

通过这样一系列复杂而有序的过程,宇宙从最初的高温、高能量状态,逐渐演化成了我们今天所看到的丰富多彩的世界,充满了各种物质和天体,展现出了宇宙演化的壮丽画卷。

弦理论在理论物理领域展现出了独特的魅力和重要地位,其数学上的自洽性是一大显著优势。经过多年的发展和完善,弦理论建立起了一套严谨而复杂的数学体系,在这个体系中,各种物理量和相互作用都能够通过精确的数学公式进行描述和推导,从基本的弦振动方程到复杂的高维时空几何,弦理论的数学结构呈现出一种内在的和谐与一致性,这为理论的可靠性提供了坚实的基础 。

在解释一些复杂的宇宙现象时,弦理论也表现出了强大的能力。

以黑洞熵为例,黑洞是宇宙中最神秘的天体之一,其熵的本质一直是物理学中的一个难题。根据传统的广义相对论,黑洞的熵与其事件视界的面积成正比,但从微观层面解释这一现象却面临诸多困难 。

弦理论为黑洞熵提供了全新的视角,它认为黑洞是由大量的弦振动构成的,黑洞熵可以通过计算这些弦的微观状态数来得到,这种微观解释与传统广义相对论中关于黑洞熵的宏观描述相契合,为解决黑洞熵问题提供了有力的理论支持,也进一步证明了弦理论在解释宇宙现象方面的潜力 。

此外,弦理论还能够自然地容纳超对称这一概念,超对称理论将所有基本粒子分为玻色子和费米子两类,并预言了每一种已知粒子都存在一个超对称伙伴粒子,虽然目前尚未在实验中观测到超对称粒子,但超对称概念的引入使得弦理论在理论上更加完整和优美,也为统一自然界的四种基本相互作用力提供了必要的框架 。

尽管弦理论在理论上取得了一定的进展,但目前它仍然面临着诸多实验困境,其中最主要的问题就是难以通过实验进行验证 。这是因为弦理论所涉及的能量尺度和长度尺度远远超出了当前实验技术的能力范围。

根据弦理论,弦的尺度大约在普朗克长度(约10^-35米)量级,这比原子核的尺度还要小得多,以目前的技术手段,我们无法直接探测到如此微小的弦 。同时,探索弦理论所需的能量极高,远远超过了现有粒子加速器所能达到的能量水平。例如,大型强子对撞机(LHC)是目前世界上能量最高的粒子加速器,但它所能提供的能量与验证弦理论所需的能量相比,仍然相差甚远,这使得我们难以通过直接的实验观测来检验弦理论的正确性 。

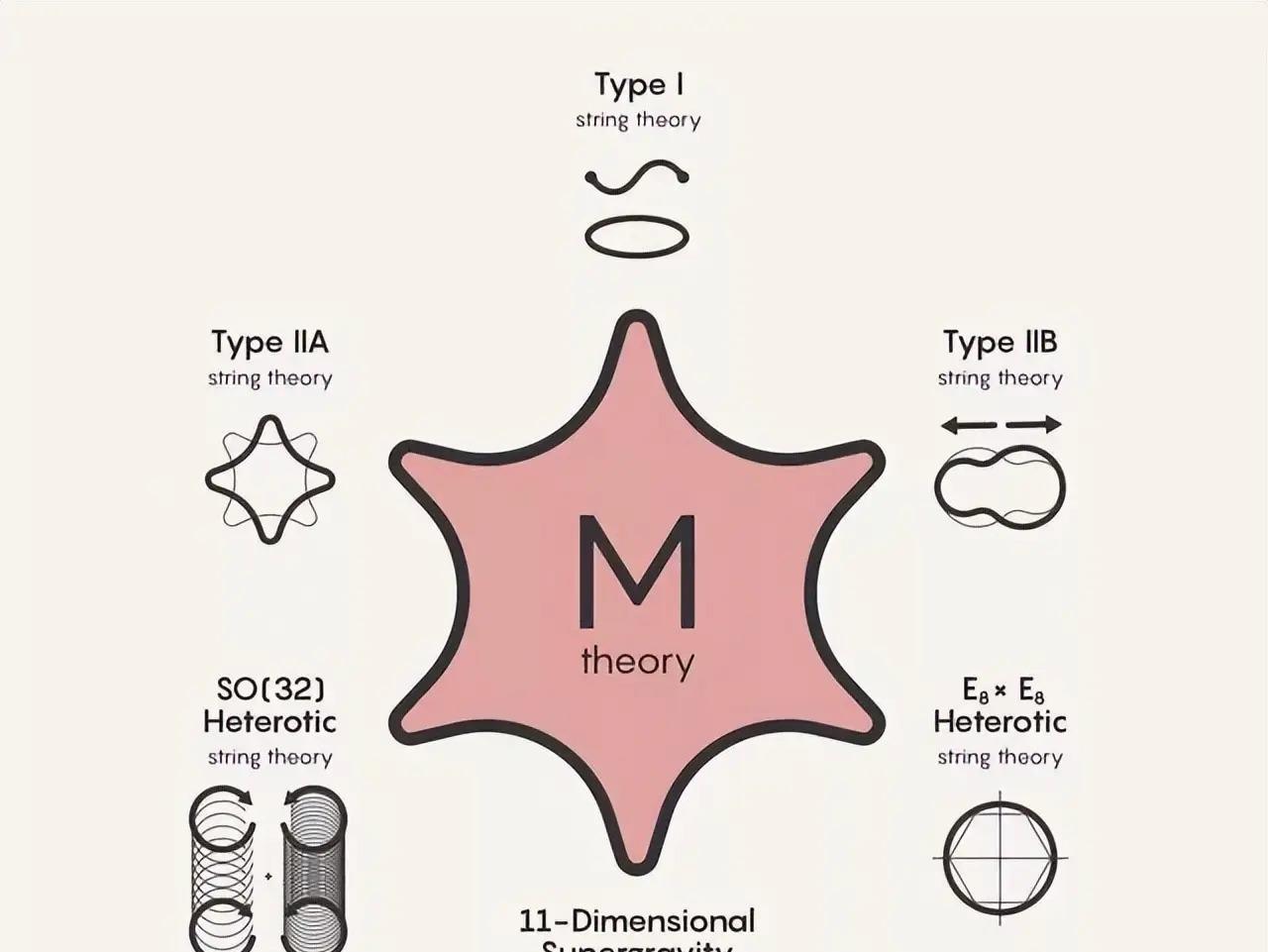

此外,弦理论还存在多个版本,这些版本之间虽然都基于弦和多维空间的基本概念,但在具体的细节和预测上却存在着显著的差异。例如,有些版本认为弦是开放的线,而另一些则认为弦是闭合的环;有的版本需要高达 26 个维度来解释宇宙,而有的则认为较少的维度就足够了 。

这种版本的多样性使得弦理论在面对实验数据时缺乏明确的预测能力,难以通过实验来确定哪个版本是正确的,或者是否存在一个统一的版本能够准确地描述宇宙的真实面貌 。这些实验困境和理论争议,使得弦理论在科学界引发了广泛的讨论和质疑,也促使科学家们不断探索新的实验方法和理论途径,以进一步验证和完善弦理论。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超