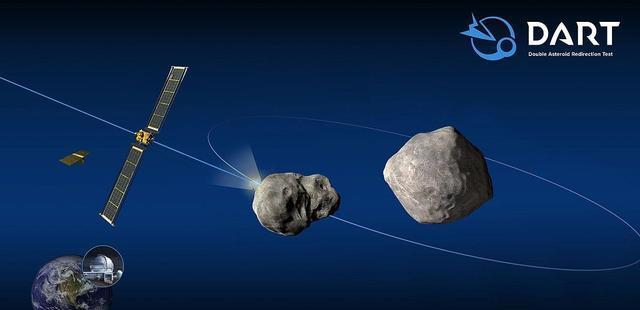

2022 年,美国宇航局执行了 DART 任务,让航天器以约 6.6 公里每秒的速度,撞上了双小行星系统里的迪莫弗斯。

最终迪莫弗斯绕迪迪莫斯的公转周期缩短了不少,轨道也被永久改变。

说实话,当时看到这则消息,我还觉得人类总算在小行星防御上有了实打实的突破,毕竟这是第一次主动干预天体运行,想着以后再遇到小行星撞地球的风险,总算有招儿应对了。

小行星撞击的危险性

可没成想,伊利诺伊大学的科研团队很快就抛出了一个让人提心吊胆的发现。

他们说要是撞击点选得不准,小行星不光不会远离地球,反而可能掉进一个叫 “引力钥匙孔” 的地方。

这个 “引力钥匙孔” 听着抽象,其实就像你想把滚向桌子的弹珠拨开,结果没拨准,反而让弹珠撞在桌腿上,又弹回了桌子方向。

航天器要是撞错了位置,小行星就会被行星引力 “拉” 进这个特殊区域,最后还是会撞向地球,只不过把时间推迟了几年到几十年。

本来想,DART 任务成功了,防御技术就算过关了,但后来发现,这一步走不好,反而会给地球埋个 “延时炸弹”。

NASA 的科学家拉希尔?马卡迪亚说,防御小行星的目标是让它远离地球,不是把它送进另一个危险陷阱。

这话我特别认同,毕竟花力气做偏转任务,要是最后还是躲不过撞击,那之前的努力就全白费了。

而且从天体运行规律来看,哈雷彗星的轨道就曾因木星引力多次变化,这也说明 “引力钥匙孔” 不是凭空想出来的,是真的存在的太空现象,半点马虎不得。

为了避开这个隐患,马卡迪亚团队做了个 “概率图”。

这东西能标出小行星表面不同撞击点,被 “引力钥匙孔” 捕获的概率。

而且 “概率图” 还考虑了航天器的瞄准误差,就算实际撞击点和目标差个几米,也能保证安全。

毕竟太空任务里,一点小偏差都可能引发大问题,提前把这些误差算进去,才能更稳妥。

小行星撞击的困难

不过做 “概率图” 有个前提,得知道小行星的详细情况,比如形状、表面有没有陨石坑、自转速度还有质量分布。

这些数据没法只靠地面望远镜获取,必须派探测器近距离观测。

就像 NASA 之前的 OSIRIS-REx 任务,对小行星 “贝努” 观测了好几年,拍了高清照片,算出了自转周期和质量,这些数据都成了画 “贝努” 概率图的关键。

要是小行星快撞过来了才发现,来不及派探测器,只能靠地面望远镜,那画出来的 “概率图” 误差就大了。

2022 年发现的小行星 2022 EB5,就是因为发现得太近,只能大概判断轨道,没法做详细分析,好在最后没撞上地球,不然真是捏把汗。

“贝努” 这个例子也能说明 “概率图” 有用。

它曾被评估有撞击风险,研究人员根据观测数据,在概率图上用十字准线标出了最佳撞击区,选在赤道附近平坦的地方,避开了凸起和陨石坑。

看到这个案例,我才确定 “概率图” 不是理论上的东西,是真能用到实际防御里的。

当然,DART 任务选迪莫弗斯当目标,有个天然优势,它属于迪迪莫斯系统,迪迪莫斯质量大,就算迪莫弗斯轨道变了,也不会被偏转到撞地球的方向。

但以后遇到的小行星,可能没这么 “好对付”。

要是碰到单个的大质量小行星,一旦撞错位置,后果会比 DART 任务模拟的严重得多。

直径 1 公里的小行星撞地球,会引发地震、海啸,还会影响气候,这可不是小事。

小行星撞击的实现

好在现在有国际合作,欧洲航天局的 “赫拉” 任务预计 2026 年 12 月去 DART 的撞击点,收集数据完善偏转技术。

说实话,我觉得这种 “探测 + 验证” 的配合挺重要的,小行星防御不是一个国家的事,得全球一起努力。

现在人类还没发现直接威胁地球的大 asteroid 撞击事件,这份幸运不能当成放松的理由。

回过头看,从恐龙灭绝的小行星撞击事件,到 DART 任务的突破,人类对小行星威胁的应对,从被动承受变成了主动防御。

但 “引力钥匙孔” 的存在也提醒我们,这条路没那么好走。

既要靠技术把防御方案做细,也要靠国际协作把力量聚起来。

毕竟太空里的威胁不会等我们准备好,只有把每一步都走扎实,才能真正守住地球。

编辑:陈方