2000年6月25日凌晨,广西浦北县一间砖瓦小屋里,吴善柳压低声音对父亲说:“爸,我要再来一次。”高考刚考完,他感觉成绩不理想。父亲没多说,只回了句:“行。”

县城里,高考是条窄路,挤满了希望和压力。吴家不算富裕,父亲教小学,母亲种几亩地。邻居家孩子高中毕业就去打工,吴善柳却盯着清华不放。第一年高考没考好,他决定复读,留在当地中学继续拼。

2002年,他考上北京交通大学,算是不错的出路。家里人松了口气,可他却把录取通知书锁进抽屉,悄悄退学。同学劝他:“北交大挺好,别瞎折腾。”他没吭声,背起书包又回了教室。

从2003到2013年,吴善柳成了高考考场的“常客”。他跑遍广西、广东的复读学校,年年报名考试。最厉害的一次,他考上了北大,还有一年够了中山大学的好专业。可每次成绩出来,他都选择退档,只说一句:“没到目标。”

时间一年年过去,他的日子像上了发条。每天早上四点半起床背公式,中午眯半小时,晚上刷题到深夜。考试前,他总把教室后排窗户擦得锃亮,说这样思路更清楚。同龄人结婚生子,他还攥着准考证跑考场。

2014年,高考分数出来,680分,清华大学电机系。县里放了鞭炮,报纸上喊他“高考狂魔”。32岁的他,站在18岁的新生堆里,平静地说:“这事拖太久了。”

清华四年,他拼得更狠。每天睡很少时间,钻研专业竞赛。教授说他天赋一般,但韧劲罕见。宿舍里,他比“小师弟”们大一轮,半师半兄。实验室里只剩他时,他会写下心得,贴在公告栏,帮同学少走弯路。

毕业时,他36岁。找工作却撞了墙。企业嫌他年纪大,体制内岗位卡年龄。面试官说:“你很优秀,但公司得考虑长远。”他没抱怨,接了县城中学的聘书,站上讲台。

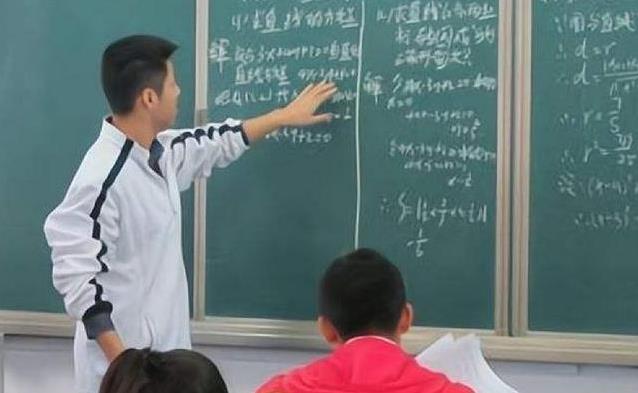

有人问:八年复读,四年清华,最后当中学老师,划算吗?他笑笑:“清华教我的是方法,不是光环。”课堂上,他不直接灌概念,而是掏出旧错题本,跟学生说:“看,我当年也老写错。”

学生喊他“吴哥”,觉得他像朋友。高考冲刺时,他周末办模拟考,最后几名学生还能吃上他请的米粉。他说:“胃暖了,脑子才转得动。”家长原本担心他太“另类”,结果却给他发感谢短信。

十年过去,吴善柳不再是新闻头条。他住学校旁的小宿舍,工资不高,桌上老台灯照着备课本,墙上贴着清华校徽。他偶尔被请去讲生涯规划,别人讲怎么考名校,他讲选择和代价。今年四月,他对学生说:“每条路都有成本,算清楚能不能扛。”台下学生听得一愣一愣。

吴善柳的故事,像一面镜子。八年复读,练就了他的专注力。清华四年,让他看到更大的世界。回县城教书,他把这些传给学生。他的路不花哨,却实实在在影响着下一代。

县城中学里,他批改试卷,偶尔抬头看窗外,玻璃还是那么透亮。他没追到多高的职位,也没赚大钱,但他觉得值。教育就是把光传下去,他站在讲台上,觉得自己没白走这条路。

有人问他后悔吗?他摇头:“我选的路,成本我都算过。”如今,他还是那个擦窗的吴善柳,教室里,学生们围着他,眼神亮亮的,像在听一个老朋友讲故事。