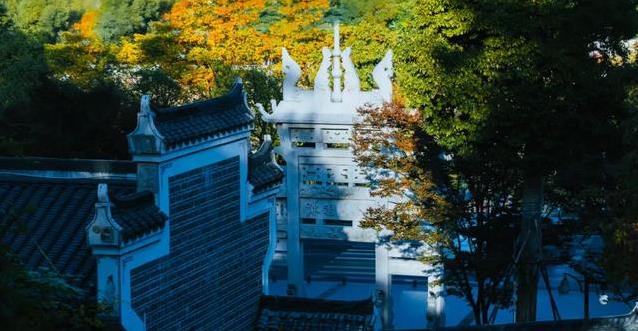

左宗棠20岁那年,在湖南醴陵写了一副对联,惊动了大人物陶澍,直接改变了他的人生轨迹。这副对联,挂在渌江书院,字里行间透着年轻人的才气和抱负。就是这副对联,让左宗棠从一个默默无闻的书生,迈向了收复新疆的民族英雄之路。

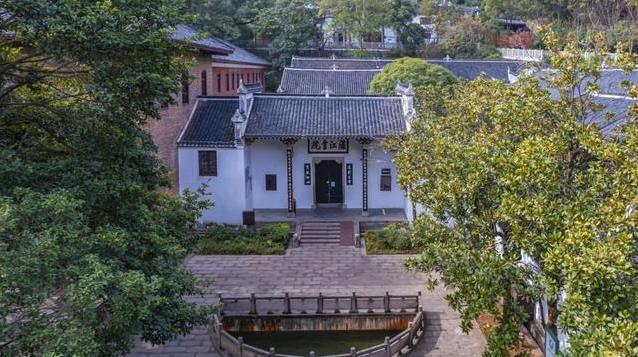

左宗棠是湖南湘阴人,1832年考中举人,意气风发。可惜,几年后赴京赶考没中进士,人生有点受挫。1836年,他被举荐到醴陵渌江书院当山长,相当于现在的校长。那时候的醴陵,文化气息浓厚,书院里书声琅琅,左宗棠在这儿教书育人,日子过得充实。他每天钻研学问,琢磨国家大事,脑子里装的都是怎么让国家更好。

1837年,两江总督陶澍路过醴陵,左宗棠应县令邀请,写了一副对联:“春殿语从容,廿载家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翘首公归。”这对联写得大气又贴切,陶澍一看,觉得写对联的人不简单,非要见一见。两人一见面,聊得火热,从古到今,谈到国家大事,陶澍觉得左宗棠是个难得的人才,特意多留了一晚,就为了跟他多聊几句。

陶澍不光欣赏左宗棠,还把自家珍贵的藏书借给他。这些书涵盖了历史、地理、军事、农业等方方面面,左宗棠如获至宝,埋头苦读。这些知识,成了他后来治理新疆的底气。专家杨东梁教授说:“醴陵是左宗棠的福地。没有这儿遇到陶澍,就没有后来的左宗棠。”这话一点不夸张,渌江书院的三年,像是给左宗棠的人生装上了加速器。

左宗棠在醴陵的日子,不光是教书那么简单。他和陶澍的交流,让他开始思考国家的未来。陶澍后来还把自己的小儿子托付给左宗棠,请他帮忙教书。这份信任,让左宗棠觉得自己肩上的担子更重了。他常说,读书不是为了自己,是为了让国家更强。这种家国情怀,就在醴陵的书院里生了根。

到了1849年,左宗棠又遇到了另一位大人物——林则徐。林则徐刚从新疆回来,带了一堆地图和资料,找到左宗棠,聊起了西北边疆的危机。他说:“沙俄虎视眈眈,新疆不能丢!”林则徐年纪大了,知道自己时日无多,就把保卫新疆的重任托付给了左宗棠,还向朝廷举荐他,称他是“绝世奇才”。左宗棠听了这话,心里像点了一把火,决心要把新疆守住。

左宗棠后来出仕,帮曾国藩建湘军,慢慢崭露头角。到了1870年代,他当上陕甘总督,正赶上新疆局势危急。沙俄趁乱占了新疆一部分土地,朝廷里还有人觉得新疆不值得守。左宗棠不这么想。他说,新疆地大物博,瓜果飘香,牛羊成群,还有煤铁金银,绝不是什么荒漠,而是宝地!他上书朝廷,力主收复新疆,强调不能让外敌得寸进尺。

收复新疆可不是件容易事。那时候国家财政紧张,军费都凑不齐。左宗棠已经64岁,头发花白,但他没犹豫,决定借债也要打这场仗。他甚至让人抬着棺材出发,意思是誓死也要把新疆拿回来。1878年,他的西征军终于打败了盘踞新疆12年的阿古柏匪帮,把新疆重新带回祖国怀抱。这份决心,离不开他在醴陵打下的思想基础。

渌江书院不只是左宗棠的起点,也是湖湘文化的传承地。这座书院建于南宋,朱熹、王阳明都来过这儿讲学。近代史上,醴陵还出了295位国共两党将军,1000多位黄埔军校毕业生。中央财经大学马金华教授总结得好:“醴陵是文化沃土、转运福土、红色热土。”左宗棠在这儿受到的文化熏陶,让他有了经世致用的信念。

左宗棠的家国情怀,离不开醴陵的三年时光。他在这儿遇到了陶澍,打开了忧国忧民的大门;在这儿读了陶家的藏书,学会了治国理政的学问;在这儿和林则徐彻夜长谈,明白了保卫新疆的使命。醴陵就像一块沃土,种下了左宗棠的理想,也让他在后来的岁月里开花结果。

专家们走进渌江书院,看到左宗棠和陶澍的蜡像,还能感受到当年的热血。书院里挂着那副著名的对联,提醒着大家,左宗棠的成就不是凭空来的。浙江大学张立程教授说,研究左宗棠的治疆经验,对今天促进民族团结、守护国家疆域有很大启发。他的“文教治疆”理念,强调用文化凝聚人心,和现在的“文化润疆”政策一脉相承。

左宗棠的故事,告诉我们一个道理:机会总是留给有准备的人。他在醴陵的三年,读书、思考、交流,为后来的大事业攒足了底气。收复新疆的壮举,靠的不仅是勇气,还有他早年在醴陵种下的家国情怀。今天,我们重温这段历史,不仅是为左宗棠点赞,更是为了从中汲取力量,把国家建设得更好。你觉得,左宗棠的故事里,哪一点最打动你?