斯托伊奇塔(章静绘)

斯托伊奇塔是出生于罗马尼亚,自九十年代起在法国、德国、瑞士等地崭露头角的艺术史学者。其以法语写作完成的一系列作品吸纳了欧陆后结构主义思潮、符号学、图像人类学、媒介观念等不同的学术取向,并辅以扎实的语文学和图像学功底,逐步阐发出一套灵动跨越历史和学科边界的艺术史叙事。今年正值其两部重要著作《画作的诞生:近代早期欧洲的元绘画》(1995)和《皮格马利翁效应》(2008)中译出版,加上数年前《影子简史》的译本,让中文读者第一次得以全面了解这位法语写作的学者的整体学术面貌。《画作的诞生》作为其人生中第一部作品以结构分析、符号学理论等为方法核心,发展出一种全新的视觉图像阅读方法,把十五十六世纪的欧洲绘画视为对视觉图像自身属性和媒介特质的视觉反思,提供了一种与上世纪下半叶的图像志、社会艺术史等不同的解读途径,并将这种自我反思的现代特质与欧洲当时的艺术理论和宗教思潮(尤其是宗教改革对图像观念的冲击和近代早期艺术收藏系统的确立)做出了有益的历史语境联系,以此改写了西欧绘画史的叙事。《皮格马利翁效应》作为作者中后期的作品则转向历史跨度更大的叙事手法,以一个雕塑创作的古罗马神话为线索,追索了雕塑与模型、原型与拟像、图像与灵动生机之间的跨时段历史。其组织逻辑更贴近新千年图像人类学的框架,也在结构上呼应了艺术史先驱阿比瓦尔堡在《记忆女神图集》中提出的构想。以灵动娴熟的手法,对西方艺术史做出贯穿古今的新叙述,勾勒了一段“拟像的历史人类学”探究。今年夏天,《画作的诞生》的译者以邮件通信的方式,与斯托伊奇塔展开采访笔谈,回顾其近四十年的学术生涯和思想历程,与欧洲上一代重要学者的思想友谊,以及对学科当下的展望。以下的访谈是斯托伊奇塔在作品中译序以外首次直接与中文读者对话。

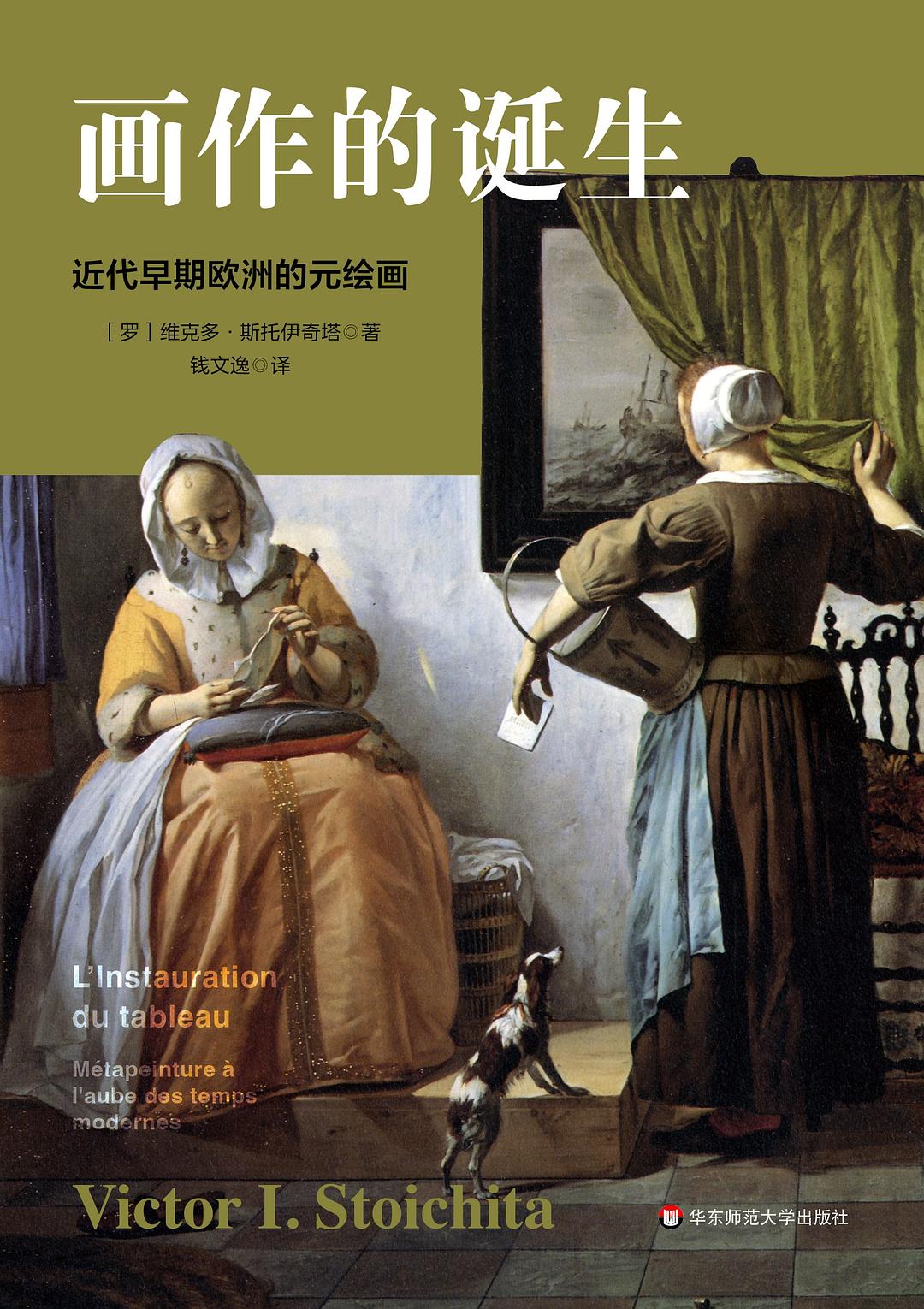

《画作的诞生:近代早期欧洲的元绘画》,[罗] 维克多·斯托伊奇塔著,钱文逸译,华东师范大学出版社丨六点图书,2025年1月版,576页,199.80元

您的学术研究游刃有余地糅合了语文学、视觉观察与哲学思考。在您遭遇作为专业学科的艺术史之前,对您走上这条道路最关键的早期思想启迪是什么?

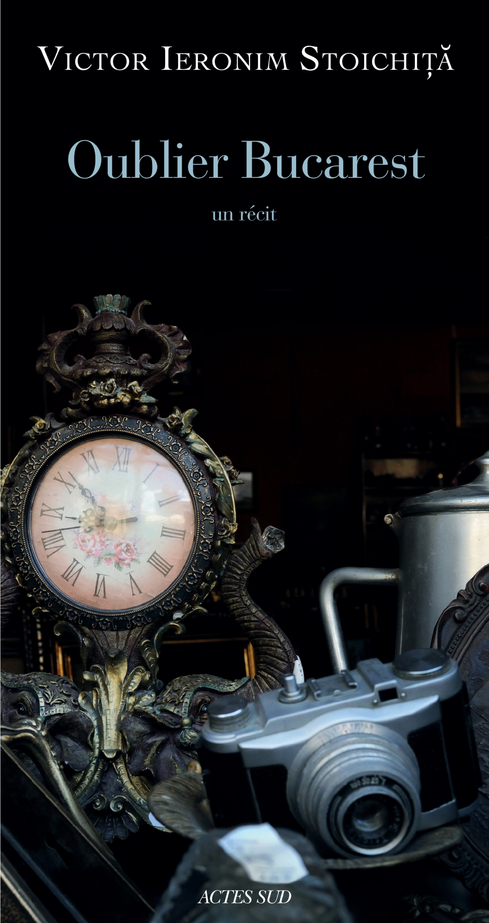

斯托伊奇塔:我出生自一个医生、艺术家和大学教师的家庭,这对我的人生轨迹有不可置疑的影响。年轻时,在罗马尼亚,我的兴趣更多侧重文学和哲学,即便我曾经有过从事水下考古的设想。我曾多次在被古罗马人称为“好客之海”(Pontus Euxinus)的黑海度过假期,在其中畅游的经历令我神往不已。但因为大学课程中没有水下考古这门学科,研习艺术史就成了多少有些偶然的替代方案。这些以及其他年少时的经历,我在个人的自传小说《遗忘布加勒斯特》中多有叙述,该书在2014年由Actes Sud出版社出版。后来,我有幸获得奖学金得以在意大利深造,这个艺术传统极其丰厚的国度和我在罗马的学徒岁月对我至关重要。

《遗忘布加勒斯特》法语版

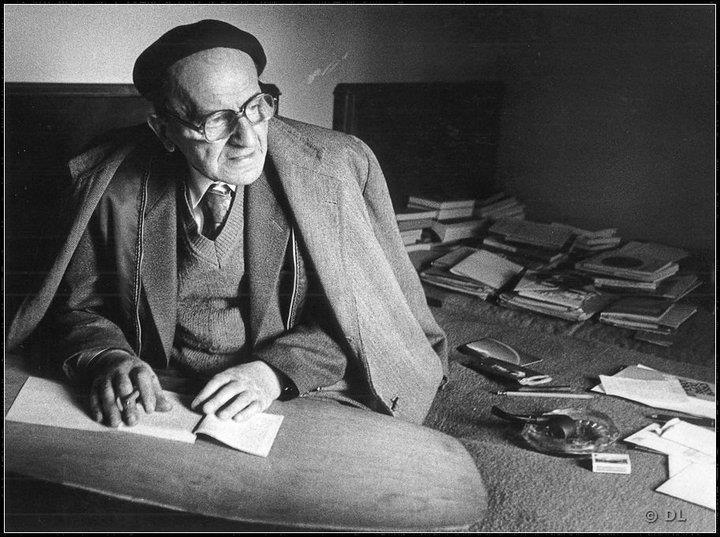

尽管如此,当时人们所从事的艺术史研究无法完全满足我的志趣,而我也始终对哲学、文学和宗教信仰等议题保持兴趣。在当时晚期苏联政权的艰难处境中,我有幸成为一个青年思想家群体的一员,其中包括罗马尼亚本土最重要的哲学家之一、同时也是海德格尔的学生康斯坦丁∙诺伊卡(Constantin Noica),他鼓励——甚至是要求——我们遵从一套在私人学院教授的非常严苛的哲学和文学课程设置。虽然我始终忠实于图像史的学术志业,这些多重的兴趣和不太寻常的学徒经历在我后续的学术研究中留下了印记。1982年,我从罗马尼亚来到他乡,我的学术生涯由此拉开序幕。

康斯坦丁∙诺伊卡

您有三本作品被中译出版——《画作的诞生》(1993)、《影子简史》(2000)和《皮格马利翁效应》(2009)。可否谈谈这几部作品之间的互相关联?作为您的首部学术专著,《画作的诞生》又为整个学术轨迹奠定了什么样的思想底色?

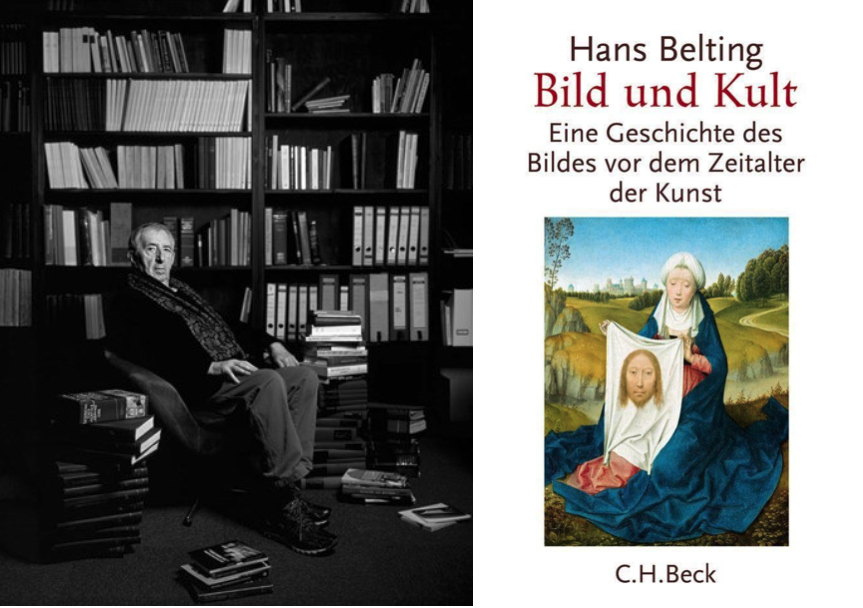

斯托伊奇塔:我的所有研究著作之间必然存在一条共同的线索。1982年,在我决定离开罗马尼亚深造之际,我有幸结识了汉斯∙贝尔廷(Hans Belting)。作为一个自由而豁达的思想家,他在慕尼黑大学的艺术史研究所慷慨地接纳我为洪堡研究员(Humboldt Fellow),哪怕他有时会把我的学术取向形容为“不拘一格、离经叛道”。《画作的诞生》是在慕尼黑构思而成的,这恰是贝尔廷撰写他的学术巨著《图像与礼拜》(Bild und Kult)的时期。当时,我们有过多次深入的讨论和思想交流,也时不时将这些对话设计、转化为共同教授的课程。《画作的诞生》的叙述始于《图像与礼拜》收尾之处,它们之间的联系并不仅是在历史时期上,还在观念构想上。

左:贝尔廷;右:贝尔廷著作《图像与礼拜》封面

你提到的另外两本书撰写于我来到瑞士弗里堡教学之后。尽管它们都具有跨历史的叙述结构,它们都遵从《画作的诞生》开启的历史焦点——也即西方近代早期的艺术,它们也都关注一个共通的议题——艺术作品如何呈现叙事结构的二分、如何容纳对艺术之自我反思的想象。我更晚近的作品延续了对这一议题的探究,但也更大胆地把叙述弧线拉长,通过对皮格马利翁神话以及影子作为艺术诞生的原点的探究,把论述从古代横贯到诸如摄影和电影等新媒体领域。

您的所有作品都有来自法国和德国的艺术理论“影响”。就法语艺术史而言,您鲜明地从上世纪末的一代法语艺术史中脱颖而出,继夏斯岱尔(André Chastel,[法国艺术史家])、达密施(Hubert Damisch)、马翰(Louis Marin,[法国后现代哲学理论家、艺术史家])和阿拉斯(Daniel Arasse)之后成为新世纪法语学术界一个重要的学术声音。中文读者如今已经相当熟悉阿拉斯、达密施的作品,也对于贝尔曼有相当的了解。您的著作拓展了他们的洞见,但也带有个人的学术印记,此外,您还是少数几位深受他们影响、并与他们有深入对话的在世学者。回看四十年前,您会如何描述法语艺术史那个最具创造力和批判性的时刻?它对您的最重要启迪何在?您的研究与他们又存在什么差异或分歧?

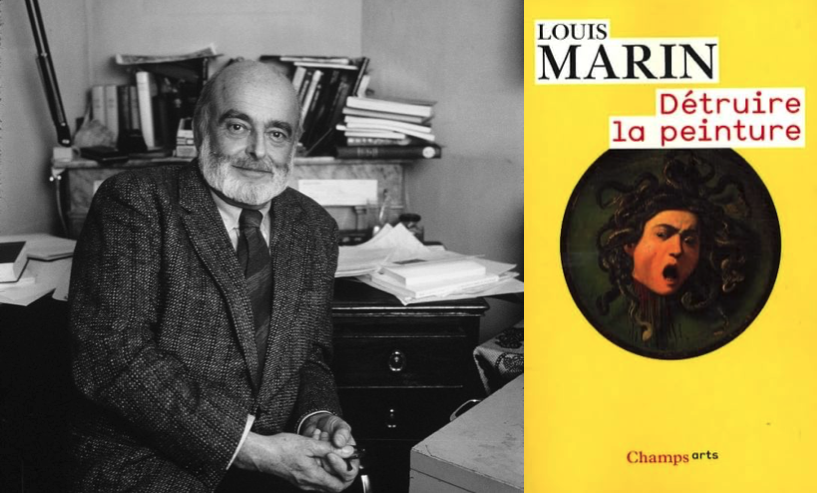

左:马翰;右:马翰著作《摧毁绘画》封面

斯托伊奇塔:在你所提及的学者中,路易∙马翰对我的影响至深。我并不是他严格意义上的学生,但从青年时期起,我对他的著作保持着高度的兴趣,而当我来到西欧,我最想做的事之一就是结识马翰。他允许我时时参与他在高等社科研究院组织的研讨班,我从中获益颇多。他的研究对我最大的吸引在于他糅合思想史和一种对图像语言极其个人的探究的方式,马翰是波尔罗亚尔逻辑学(logiquedu port royal)的专家,且受到符号学和结构主义的启发。我最早了解到图像符号学是在1970年代前后,当时我在意大利求学,从我在罗马大学的教授切萨雷∙布兰迪(Cesare Brandi,[意大利艺术史家和修复理论家])和当时的结构主义思潮中获悉这些新的观念。意大利本土的符号学家包括埃科(Umberto Eco)、奥马尔∙卡拉布雷泽(Omar Calabrese)和保罗∙法布里(Paolo Fabri),他们逐渐成为我的同事以及好友。

在所有这些人中,路易∙马翰是一个极具思想感染力的人物,我特别喜爱与他交谈。他的思想愿景与德国学派更为严苛的方法相当不同,我很有幸可以促成他与贝尔廷的学术交流。他们相互欣赏各自的研究,并同时成为我在索邦大学的国家博士论文答辩委员会的成员(这是《画作的诞生》的初版本)。安德列∙夏斯岱尔是该论文委员会的主席(国家博士论文是一个如今不复存在的机制,被教学资格认证论文所取代),他也是法国艺术史黄金时期的代表人物。事实上,他对马翰和贝尔廷在委员会中的同时在场颇有不满。不过,我在博士论文以及口头答辩中,都对他有关“画中画”的经典论文表示致敬。

至于达密施,我只有零星的接触,但是我很熟悉他的研究。而出于年龄代际的原因,我与英年早逝的阿拉斯和乔治∙迪迪-于贝尔曼关系更为密切,他们都是马翰门下的学生,我们也很快成为好友。我从这个常被称为“巴黎学派”的学术群体中学习到许多,我尤其欣赏他们扎根于哲学议题的流动的思考,尽管或许有人会批评他们面对历史语境保持了某种距离。此外,这些法国学者有时会规避德语学界“艺术科学”关注的某些核心面向,后者则扎根于一个过度严苛的方法论传统中,也因此时时需要引入某些论述上的弹性和变数。调和这两种思想取向并非易事,我并不确定自己是否成功做到了这一点。

在《画作的诞生》的导言中,您提到您来自一个东欧国家并熟悉拜占庭和东正教圣像传统,让您更容易觉察到圣像与架上绘画的根本区别。很大程度上,您都是西欧世界的文化和语言的外来者。作为非母语的法语写作者,您走进这个法语学术群体的思想历程是如何的?我的这番提问基于我作为译者对您文本的体验。法语是我的第二外语,且一直并没有日常使用它的习惯,阅读和翻译《画作的诞生》,我深感您第一本书的写作在理论思辨和语言表述可读性上做了不错的平衡。我很想了解您与诸如法语、意大利语等研究语言之间经历了哪些长期的调试?

斯托伊奇塔:离开罗马尼亚后,我必然历经了相当剧烈的文化和语言迁移,这充满了挑战,但我也从一开始就明白彻底融入他人文化圈的构想终究是假想,也因而很小心地规避着各种危险。简而言之,我并不觉得强迫自己比法国人更法国人、比德国人更德国人,是值得尝试的事。一方面而言,我在意大利的求学让我得以接触到一个精彩至极的艺术文化传统和一门美妙的语言,另一方面,我后来组成的家庭让我与西班牙结缘,这些经历同样在我的人生轨迹中扮演了重要的角色。而我会毫不犹豫地把自己的文化构成形容为“混合体”(hybride)。我也多次在美国驻留。

我选择用法语写作,这是我幼年起就熟悉的语言,在东欧诸国以及我这一代人的文化情境中都流传甚广。一旦我获得在瑞士法语区的一所大学里教学的机会,我与法语语言的关系也就完全定型了。我在索邦大学撰写的国家博士论文作为书籍出版,以及随后其他在巴黎或日内瓦出版的著作,都遵从了一条相对“常规”的道路。但不论如何,用非母语写作存在重要的限定,也就引导写作者在语言表达上做出更严谨的控制。与我的法国同行和友人不同,我极少玩文字游戏,我对他们的这种能力相当钦佩乃至艳羡,但我也如此鼓舞自己——法语也同时是一门可以像笛卡尔的哲学一般明晰的语言,而这同样值得被使用其写作者推崇。我热爱和敬重这门慷慨接纳我的语言。

您几年前撰写的回忆录《遗忘布加勒斯特》获得了法兰西学院文学奖。有哪些法语作家或文学家对您思考和实践写作带来启发?

斯托伊奇塔:我个人最为推崇的作家是福楼拜,尤其是他的《三故事》(Trois Contes,福楼拜晚年的短篇小说集,包括《淳朴的心》《圣朱利安传奇》《希罗迪娅》)。在二十世纪的作家中,我最青睐的是塞利纳,尽管他在二战时期的政治立场如今受到广泛质疑,但是《长夜行》和《死缓》都为我带来了难忘的阅读体验。我在此还想追加一位用法语写作的瑞士作家尼古拉·布维耶(Nicolas Bouvier)。他的经典旅行文学作品《世界之道》起初由作者本人自费出版,如今终于实至名归地成为了文学史佳话。我常常重读所有这些作品。

您刚才提及您与贝尔廷的学术友谊。重读《画作的诞生》以及《皮格马利翁效应》,更让我能感到您们二人之间的思想默契。您先前已经提及在慕尼黑与贝尔廷的学术合作,目前我们仍在等待《图像与礼拜》的中文译本,可否进一步谈谈二位在同一时期同时构思两部具有观念延续性的作品的心路历程?此外,《皮格马利翁效应》与《图像人类学》的核心关切——尤其是贝尔廷的“图像-媒介-身体”三元组——之间也似乎存在对话关系。您的近作《他者的图像》与贝尔廷的《佛罗伦萨和巴格达》也探讨了欧洲艺术与其他文化之间的互动关系。慕尼黑时期之后,您与贝尔廷的学术对话是如何深入的?

斯托伊奇塔:我从贝尔廷的研究中学习到许多。自从我去往慕尼黑后,他首先吸引我注意的著作是他的宣言式作品《艺术史的终结?》,其中他质疑了这个学科本身的根基。当时,我已对该学科的研究现状感到十分失望,一度想要改换专业和文化视野。与他的对话让我相信,我们仍然可以探索一条创新的质询之路,并在这个过程中承担起挑战学术专业研究中令人沉闷的惯性的风险。

在我看来,我们的学术友谊出自歌德所谓的“亲和力”(affinitésélectives),尽管我们从属不同的思想代际和文化背景。很难明确界定这种亲和力的具体内容。《图像与礼拜》和《画作的诞生》之间确实存在对话关系。我依然记得,在书稿最初成型之际,我将文本从慕尼黑寄送往哥伦比亚大学时的激动心情,当时贝尔廷正在纽约访问。更令人激动的是阅读他对文稿的回应,信中他边祝贺我边解释说,他“终于”明白了我在寻找和探究的是什么,并希冀该书问世后会获得积极反响。

在我来到瑞士、贝尔廷因为对慕尼黑学界局限的失望去往卡尔斯鲁厄后,我们的对话在平行线上继续展开。关于《皮格马利翁效应》一书,它成书于我在弗里堡大学的学术休假年,当时是2002-2003年,我在柏林高等研究院(Wissenschaftskolleg de Berlin)访学。尽管该书有其特定的议题,图像-身体的概念线索确实作为一条潜流再次与贝尔廷的研究形成呼应。

《他者的图像》和《佛罗伦萨与巴格达》之间的关系则相对间接。贝尔廷的这部作品我颇为欣赏,探讨的是东西方视觉观念之间的差异与合流,以及两种截然不同的光学知识的产生。其中有关观看议题的讨论也是我长期关注的问题,在《他者的图像》中则体现较少。但在另一本名为《福尔摩斯效应》的作品里,我确有对现代凝视之诞生的探讨,将之定位在印象派绘画、摄影和电影的交叉地带来思考。该书中也涉及《画作的诞生》中对绘画媒介的探究,但《福尔摩斯效应》所关心的则更多是“画作的消解”而非“诞生”。

《他者的图像》是2014年我在卢浮宫讲席完成的一系列讲演,关注的是西方世界对“文化他者”的想象。牵动我思考这一议题的一部分动机恐怕是某种对我与诸多“文化边界、迁移”以及相应带来的挑战的私人反思。

《他者的图像》(左) 《福尔摩斯效应》(右)封面

目前这三本著作的另一个有趣的共通点是都以不同的艺术制作或创作场景作为主题。《画作的诞生》中关于画室场景的第三部分开启了您长期以来对艺术创作的人类学探究。此外,该书第一部分以圣路加描绘圣母的圣徒传记故事开篇,它成为艺术家绘画行为的一种神圣原型。这个场景对于您探究圣像/图像原型、圣像与绘画的不同图像观念,以及“非人为创造”(acheiropoesis)这一超越人类能动性的创作概念至关重要。《影子》一书以普林尼所讲述的布塔德斯捕捉爱人在墙面上的影子的故事为线索,构成了另一个艺术创作的起源故事,并由此引出视觉“在场”与“缺席”的主题。《皮格马利翁效应》则以奥维德的雕塑家神话为线索,探讨了模特与复制品、身体与拟像之间的关系,以及图像内部的动态与灵动这一关键问题。您对布塔德斯和皮格马利翁的阐释都与西方视觉再现的典型模式——摹仿——形成张力(镜像阶段vs.影子阶段,拟像取代了原型)。我很想了解这些所谓的图像创作奠基神话对您思考图像人类学的助益何在?构思这些书作时,您的思考是否始于一个概念(例如“拟像”),还是在形成概念框架之前,主要关注作品带来的视觉经验?

戴里克·布兹,《圣路加描画圣母圣子图》,十五世纪,油画

约瑟夫·本诺瓦·苏维,《素描艺术的发明》,1791年,油画

斯托伊奇塔:我对欧洲文化想象中各种创始性神话人物的兴趣(皮格马利翁、布塔德斯、纳索西斯、圣路加等)一直且始终存在。这个兴趣的源头或许来自我对所谓“图像”和“艺术品”之间浮动的关系的探究。我思考的出发点或许最初是理论性的,但一旦问题被提出,一整个图像界域(iconosphère)在该理论议题的周围逐步成型,也就让我明白所提的问题是值得思考的。

在《皮格马利翁效应》中,我以“拟像”这一复杂概念为引导,它最早出现在柏拉图和卢克莱修的作品中,而德勒兹和鲍德里亚对之的探究也颇为丰富,对我多有启迪。除了皮格马利翁是西方文化想象中一个关键人物以外,还有其他面向引我关注。我对艺术家以及“天才”的概念与神话的成型有许多兴趣,这在早期的艺术文献中已有体现(从老普林尼到瓦萨里等),并在浪漫主义时期蓬勃发展。我在几篇探讨巴尔扎克的《不知名的杰作》和佐拉的《杰作》这两部小说的论文中对此有所讨论,但我并不确定是否会在未来的研究中继续相关的思考。

再者,在另一本更晚近的名为《制造梦境》的著作中,我又进而探讨了另一个议题。如标题所示,该书谈论艺术创作与梦境幻象之间神秘的联系。我试图探究这个对弗洛伊德和容格而言尤为关键的课题,但同时规避一种“对图像展开精神分析”的方法论误区(即便弗洛伊德和容格在这本书中出现甚少)和超现实主义的陷阱(他们在书中杳无踪迹)。这本书的结尾分析了笛卡尔三个著名的梦境,这位哲学家在1619年同时发现了“我知”与梦境:“我思故我在“和”我梦故我在”是两个并行的哲学发现,这一点不容历史学者的忽视。

在中国读者较为熟悉的艺术史作品中,对皮格马利翁做过鲜明论述的莫过于贡布里希《艺术与错觉》题为“皮格马利翁的力量”的第三章。将您的作品与贡布里希的论述做比较颇具启发性,贡氏借用这位雕塑家人物来探讨视错觉和再现,而您却用皮格马利翁构建了一个以拟像为范式的艺术史脉络。可否谈谈这两者之间的差异?

斯托伊奇塔:贡布里希运用皮格马利翁的深化来解释“完美的摹仿”这个概念,在我看来,这个观点亟待纠正。贡氏似乎忽视了奥维德叙事的深邃意涵,将之化约为“一篇情色小小说”(an erotic novelette)。当然,也恰恰是这则故事的“爱欲”意味让皮格马利翁得以成为拟像的创始神话角色(拟像作为一种对象并不“再现”[représente]任何事物,而是一种纯粹的“在场”[est]),并将这个故事远远投诸炫技式的摹仿技术的范畴以外。贡氏多少有些浮于表面地把雕像的动态归因为神灵的介入(“女神将冰冷的象牙转化为活生生的肢体”),但奥维德的原文其实更为精微,这令我不得不在撰写文稿时对拉丁原文做语文学的细读,因此试图澄清,在拟像的历史中,艺术与技艺和巫术对话的种种方式。

您早期作品(例如《画作的诞生》和《描绘狂喜》)与二十一世纪以来后期作品之间最明显的转变在于后者都具有“跨历史”的维度,探讨了跨越古今的视觉素材。我感到千禧之际可能存在三个思想趋势与这一转变相关。首先,正如我们之前谈到的,贝尔廷对图像人类学的呼吁。这与第二个趋势相呼应,即对瓦尔堡作为“图像人类学”先驱的复兴,尤其是《记忆女神图集》作为跨越时空的跨历史艺术史研究的典范的复兴。对我来说,《皮格马利翁效应》的结构尤其让人联想到图集的理念,这尤其因为它融合了截然不同的图像类型和跨媒体的艺术作品(舞蹈、电影、手稿插图、现代玩具和美术)。第三个方面是学者对展览实践的参与。与其他学者相比,您并非策展领域最活跃的艺术史学家,但《影子简史》一书确有展览版本,就像《皮格马利翁》一书以其独特的方式将视觉图像构建得如同一场图像展览一样。我们还可以提及《画作的诞生》中探讨的珍奇室绘画这一早期展览模式。能否谈谈您组织这些纸上与实地展览的不同心得?

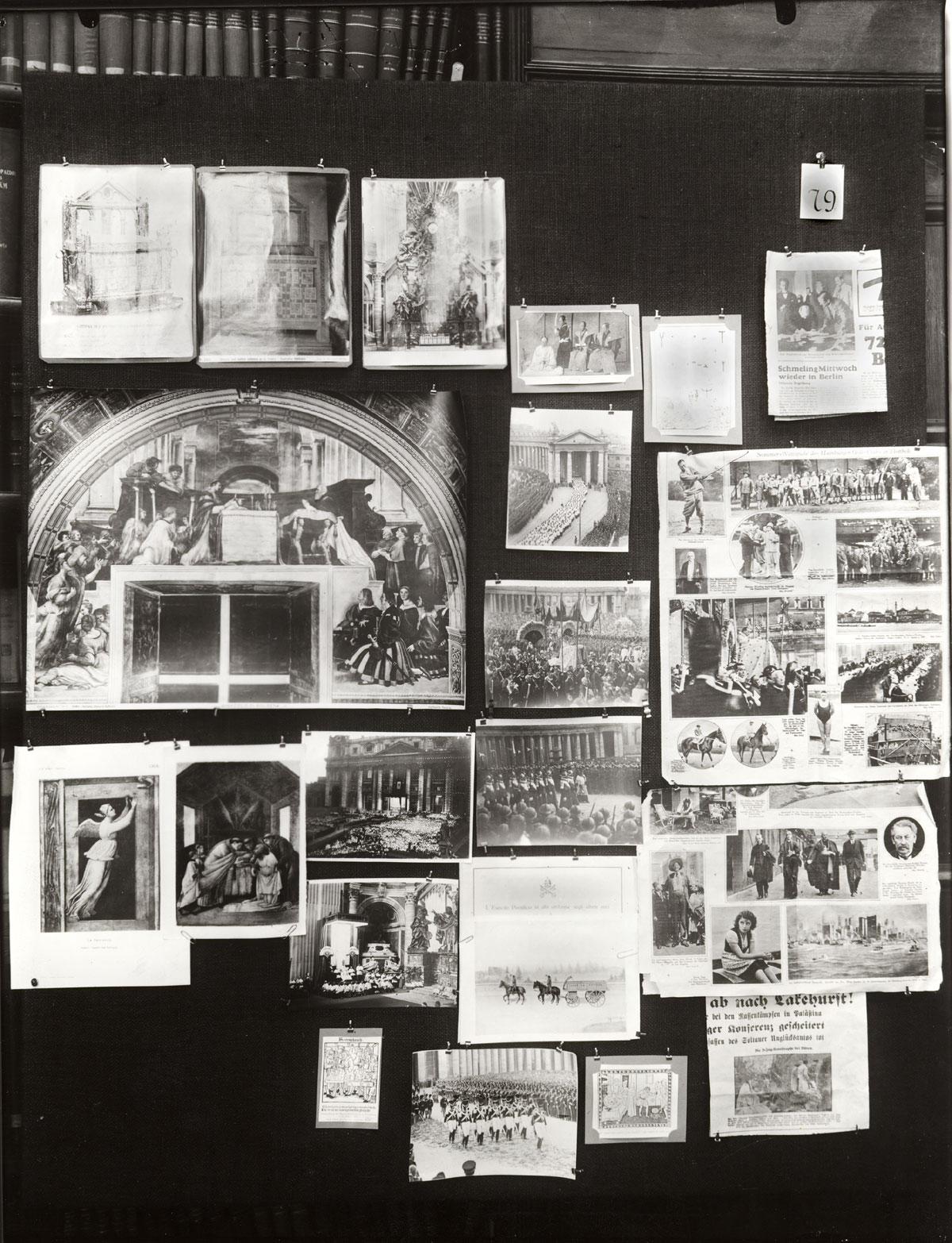

《记忆女神图集》

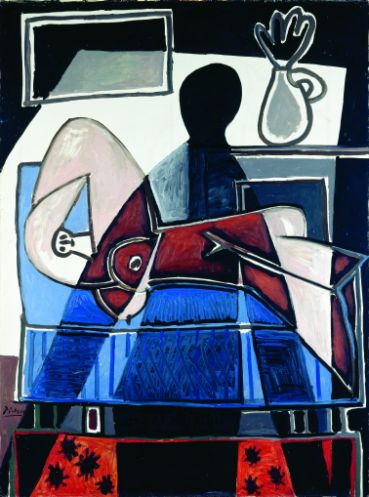

毕加索 《女人身上的影子》,1953年,私人收藏,系马德里提森美术馆2009年由斯托伊奇塔策划的展览《影子》的画册封面作品

斯托伊奇塔:阿比∙瓦尔堡及其《记忆女神图集》所承载的思想无疑具有奠基性的价值,可以说,它构成所有图像史研究的基础。同样可以指出的是,鉴于电脑技术的存在,“网络”概念在当代社会中支配着我们的思想,它的操作意味同样对相关学科写作尝试意义重大。在我们这个时代思考和撰写一部艺术史著作无法不在这两道里程碑所划定的范畴内展开。如今,人工智能也异军突起,但我并不想对个中挑战发表个人意见。

我撰写《影子简史》时,其实并非有意识地将其构想为一场展览。当书作面世后我收到有关将其组织成展览的邀请时,我其实是相当吃惊的。也就是几年前,我在马德里提森美术馆策划该展览时,逐渐意识到在一部跨历史的著作中和在一场展览中创造一个“图像网络”之间的异同。在书中,读者可以翻阅书页,在丰富的文字评论之间观看图像复制品,但在广大公众眼前“展示”这个图像网络依赖一系列原作,也因此不得不估计展览空间、作品尺寸、观众的行走流线等等限定,也因而意味着一种截然不同的策略。我并不排除将来有一天组织一场有关皮格马利翁和拟像,抑或梦境的展览,我很确信我将从中学习到很多无法预料的东西。

《画作的诞生》和《皮格马利翁》之间另一个有趣的比较点在于您处理艺术媒介的方式。从这个意义上来说,这两本书截然不同,《画作的诞生》聚焦于被框裱的画面(tableau)这一种视觉媒介;而《皮格马利翁》更有趣地探讨了不同艺术媒介间的空间。但它们也存在共通之处——可以说《皮格马利翁》是《画作的诞生》的雕塑配套读物,您对法尔孔内(Falconet)的雕塑《皮格马利翁与伽拉泰亚》作为一种元雕塑的解读就是一个标志(第五章)。此外,您对艺术自反性的兴趣在另一本书中得以延续和转化,将问题从单一媒介转移到艺术家如何将媒介之间的关系作为自我反思的场域。能否谈谈您试图通过对“媒介”概念的探究来表达什么?

法尔孔内,《皮格马利翁与伽拉泰亚》,大理石雕塑,1763年

《在画作背面》 展览现场

斯托伊奇塔:媒介在艺术史研究中成为重要议题已有一段时间。我从《画作的诞生》一书起对之提起关注,尤其是在本书的最后一个章节,我探讨了架上绘画的物质基底以及艺术家如何将画布以悖论式的方式呈现在观者眼前。一场在马德里普拉多美术馆开办的晚近展览题为《在画作背面》(Reversos),我是该展览的合作学者,展览高亮了这一“元绘画”反思源远流长的历史,而这一反思也同时是一项“元媒介”反思,并在委拉斯开兹的经典作品《宫娥图》中企及了史无前例的高度。

从某一刻起,我开始意识到,有必要将媒介的问题放在多媒介或“跨媒介”的层面上进一步展开,这一下子打开了丰富的新视野。《皮格马利翁效应》的结尾读解了一部经典影片——希区柯克的《迷魂记》。我认为,倘若我们不关注场景调度的艺术传统和导演对从静止图像(或者说“画面/画作”)到运动影像的历史转折近乎喜剧式的操纵,我们就无法理解该影片的丰富蕴涵,这一切都得益于赛璐珞胶片和电影摄影术的发明。

在另一部著作《福尔摩斯效应》中,希区柯克的另一部经典作品《后窗》成为我的分析对象,我意识到,在不忽视其影像奇观的本质的同时,倘若我们将之与阿尔贝蒂在1453年有关透视法的著名论断放在一起思考(众所周知,这一论著开启了西方绘画再现作为“敞窗”的艺术史传统),可以为该影片的读解开辟一片介乎绘画与影像之间的新天地。书中我还探讨了另一部经典影片——安东尼奥尼的《放大》——这次引我思考的则是摄影魅像般的特质。

路易·马翰曾在《绘画的不透明性》(L’Opacite de la peinture)中如此说道:“过去的文本在当代理论的推动下,发展出其可能的轮廓;反过来,当代理论也通过其所应用于的文本的偏移,发现了其内在理论力量中未被察觉的虚拟效应。”您的作品将对前现代素材的历史研究与当代理论和哲学相融合,并且您一直主张将视觉文化、图像和艺术创作视为一种智识和哲学的探索。能否谈谈这种对百年前的艺术家和图像创作实践与德勒兹、拉康、鲍德里亚等当代理论家和思想家的“时代错置”如何帮助我们重新思考艺术史?

斯托伊奇塔:我们都是各自所属时代的产物,也始终从各自时代的角度来思考过去。在我看来,批判性探究的志趣之一的确在于现代思想所开启的探究可以带来的新视角,以此引发对历史中艺术品的新理解。这也印证了另一个事实,即这些作品并未“死亡”,恰恰相反,它们依然是“活生生”的存在,而我们依然可以从中发现出乎意料、尚待发掘的意涵。

由海德格尔开创、德里达和“法式理论”延续的“解构思潮”,让我们得以把研究的重心从逻格斯、文本和语言的范畴偏离出去,转向所谓的“边缘地带”——换言之,图像的世界。这是不可错失的一场思想实验。

您的作品中探讨了不少二十世纪以降的艺术作品,尤其是影像作品。《画作的诞生》序言中您也提及当代艺术对绘画传统媒介的冲击与您的历史叙述遥相呼应。您会如何描述您的研究与当代艺术之间的关系?

斯托伊奇塔:我对艺术史的探究无疑以当代艺术思潮为基础。但在我看来,这种启发似乎更多发生在潜意识的层面,也因此很难明确陈述出来。这种启发也似乎同时发生在反方向上,因为我的个别著作在某些当代艺术家的创作中可以觅得些许呼应。我在此首先想提及影像艺术家比尔∙维奥拉(Bill Viola),他以个人的方式将我对视觉再现之边界的探究融入自己的创作中去,他精彩绝伦的影像系列《受难》所处理的议题在一个历史维度上与我在《西班牙黄金时期艺术中的灵视经验》中所探讨的现象遥相呼应。《影子简史》的思考则在许多艺术家的创作中可以找到对应,而一场有关裘利奥-保尔利尼(Giulio Paolini)和卢卡-贝尔托洛(Luca Bertolo)的近期展览,也让我相信《画作的诞生》依然可以成为当代艺术创作的灵感源泉。

裘利奥-保尔利尼,《西地岛》装置艺术,1983-1990 (该作品标题指涉洛可可画家华托的作品《舟发西地岛》)

站在当下,我们也能看到,艺术史学科乃至支撑它的更广阔的世界正处于另一个截然不同的危机时刻。艺术史去殖民的呼声和全球转向对西方艺术史的挑战中愈发强烈,这些发展已然超越了贝尔廷撰写《佛罗伦萨与巴格达》的时期。跨领域对话的有效模式是什么?您如何看待欧洲艺术或您自己的学术研究在这个不断扩展的领域中的位置?

斯托伊奇塔:我成长于欧洲文化腹地,视野也因而无法逃脱欧洲中心主义。尽管如此,我来自该文化的“边缘”地带,也似乎让我得以对各种可以从内部质疑其核心假设的文化现象有更强的敏感度。这在《他者的图像》中有所体现。但我想也不止如此。如我在《画作的诞生》中译本的导言中所说,我对西欧“画作”现象的思考并不是从一种必然的“西欧”视点出发的,尽管这也绝非一个不受文化地理限定的视角。我对欧洲以外地区的文化想象保持高度的兴趣,也时不时将之融入我的研究中去。譬如在一本近期著作《论身体:解剖、防具、幻象》(Des Corps. Anatomies, Redoutes, Fantasmes)中,我把西欧身体防卫技术与视觉再现与太平洋玻里尼西亚群体的纹身实践放在一起探讨,由此收获了一些截然不同的理解路径。

总体而言,我相信文化间的对话必然会是有益的,我很愿意在我人生所剩的时间中尽我所能地继续这样的对话。

近年来,您读过哪些艺术史领域激动人心的新作品?

斯托伊奇塔:艺术史近作中有不少“物质转向”的作品都令我眼前一亮:大卫扬金的《打底:一部文艺复兴图画史》、Yannis Hadjinocolaou,《思考的身体——形塑的手》(Thinking Bodies–Shaping Hands)和尼古拉苏托尔的《伦勃朗的粗糙感》(NicolaSuthor, Rembrandt’s Roughness)。我也想提及两位我最具天分的学生的近作:Jean-François Corpataux,《丰饶的图像:文艺复兴时期的艺术与朝代》(L’Image féconde. Art et dynastieàla Renaissance)和Dominic-Alain Boariu,《君王与弑君:讽喻、绘画与政治》(Roi et régicide. Satire, peinture et politique)。

艺术史学科在中国蓬勃发展,公众对其也有浓厚的兴趣,尤其关注亚洲艺术与世界艺术的交融,以及全球南方的艺术史。对于任何有志于学习该领域的学生,您能给出什么建议来激发他们的兴趣和好奇心呢?

斯托伊奇塔:我在此想用一个有关透视法的隐喻来表达我对年轻学生的祝愿:试着从可以撼动灭点的视角中汲取一切潜能,并以此为起点去开辟一个思想的新空间。这是一场不可忽视的思想探险。