9月12日,由广东省“三师”专业志愿者协会和广东省文物考古研究院联合举办的“广州柏园与抗战中的粤北怀士堂学术精神研讨会”在广州东山柏园举行。

与会专家热烈讨论。 受访者 供图

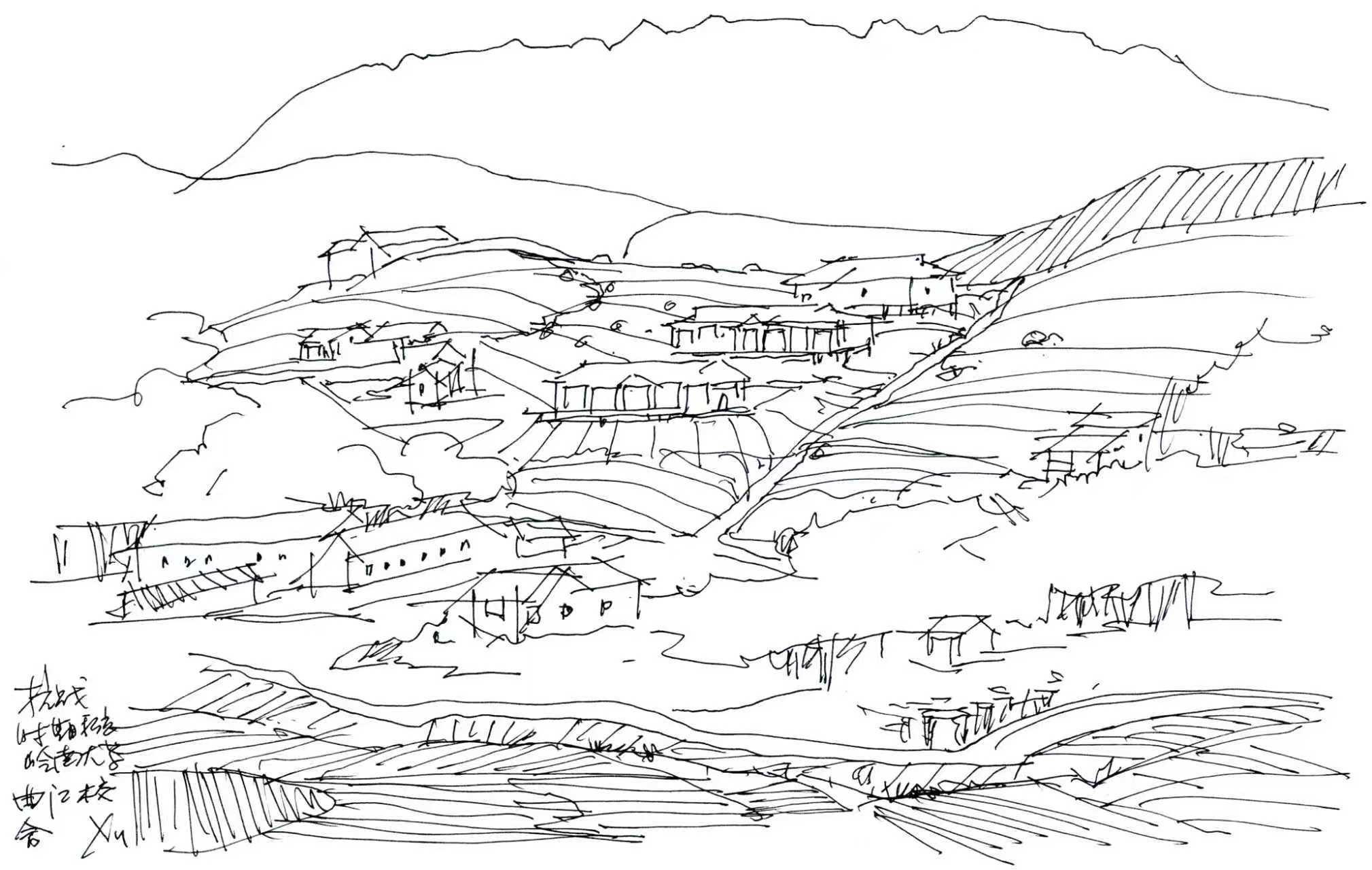

“三师”志愿者阿瑞先生手稿。 受访者 供图

1928年秋,柏园被租用为国立中央研究院历史语言研究所(史语所)的办公地,史语所正式成立。这是中国第一个汇集考古学、历史学和语言学等现代人文学科于一身的国立研究机构。它的成立具有跨时代的意义,被誉为中国现代人文科学的开端,是中国近代最重要的学术高地之一。

广州东山柏园,也是史语所创办地。 受访者 供图

“三师”志愿者、广东省政协常委、广东省文物考古研究院院长曹劲介绍,毕业于广州私立岭南大学康乐园怀士堂的杨成志(民族学开拓者、人类学家和民俗学家),也是参与创立史语所的年轻学者,抗战烽火中,在粤北深入乳源瑶区进行民族学和人类学野外调查,用科学的方法研究人文学科,成果丰硕。

粤北韶关大村岭南大学怀士堂复建设计者、广东工业大学教授朱雪梅认为,柏园的混凝土建筑与粤北怀士堂木结构建筑虽然营造材料不一样,但先生们对科学精神的追求是一致的。

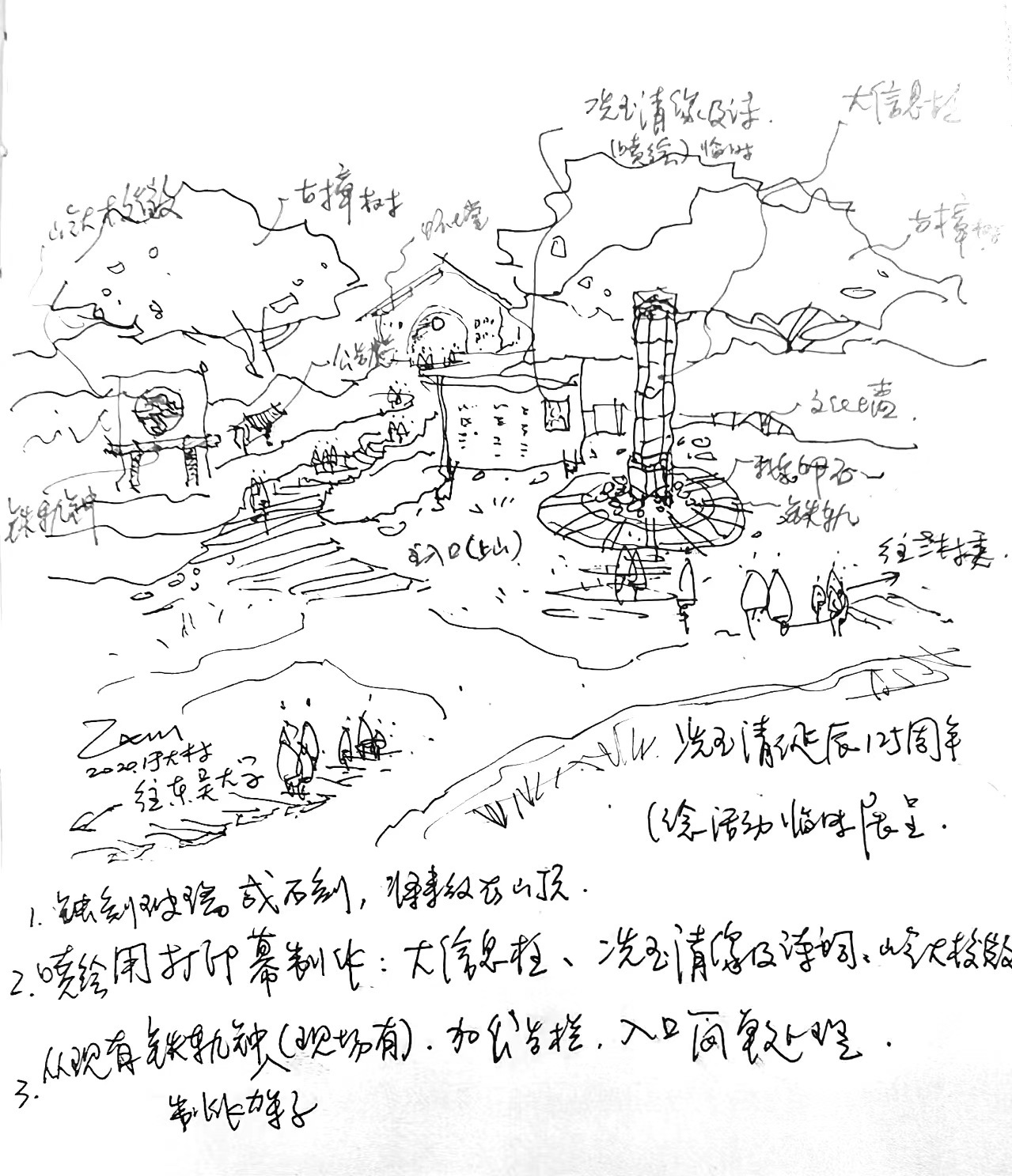

“三师”志愿者、广东工业大学教授朱雪梅手稿。 受访者 供图

华南教育历史研学(坪石)基地的规划设计者、华南理工大学副教授施瑛认为,国立中山大学与私立岭南大学一直珍惜两校教育资源的共享。他介绍,史语所创建者之一顾颉刚先生(现代历史学家、民俗学家),在文明路国立中山大学接待私立岭南大学冼玉清教授带领的岭大学生,参观中大史语所的收藏,并做介绍。抗战时期在粤北坪石的国立中山大学接收了私立岭南大学理学院的学生,黄翠芬院士(微生物、免疫及遗传工程专家)就是两校共同培养的杰出人才。

华南农业大学教授吴永彬发言介绍,史语所建立后,第一份野外调查报告是国立中山大学生物系主任辛树帜带领任国荣(生物学家、后任坪石国立中山大学理学院院长、生物系主任及香港中文大学生物系系主任)等人赴广西十万大山野外考察采集标本时,受史语所傅斯年委托进行了瑶族人类学和民族学的考察并形成报告,任国荣留法归来重返国立中山大学,一路辗转至粤北,动植物标本采集收获满满。私立岭南大学农学院是在抗战烽火时粤北坪石第一个开学的学院,粤北仙人庙大村岭南大学的怀士堂,周末活动少不了农学院的学生。容启东教授(植物学家、私立岭南大学理学院院长、香港中文大学副校长)来回奔走,在曲江仙人庙怀士堂指挥乐团,又到乐昌坪石岭南大学农学院上课。岭南大学因战火中断植物标本采集,但原岭南大学标本采集员刘心祈加入蒋英(植物分类学家)领导的国立中山大学农林植物研究所标本采集队,尽管日军飞机空中盘旋,标本采集队仍顽强地在粤北翻山越岭,无惧战火。

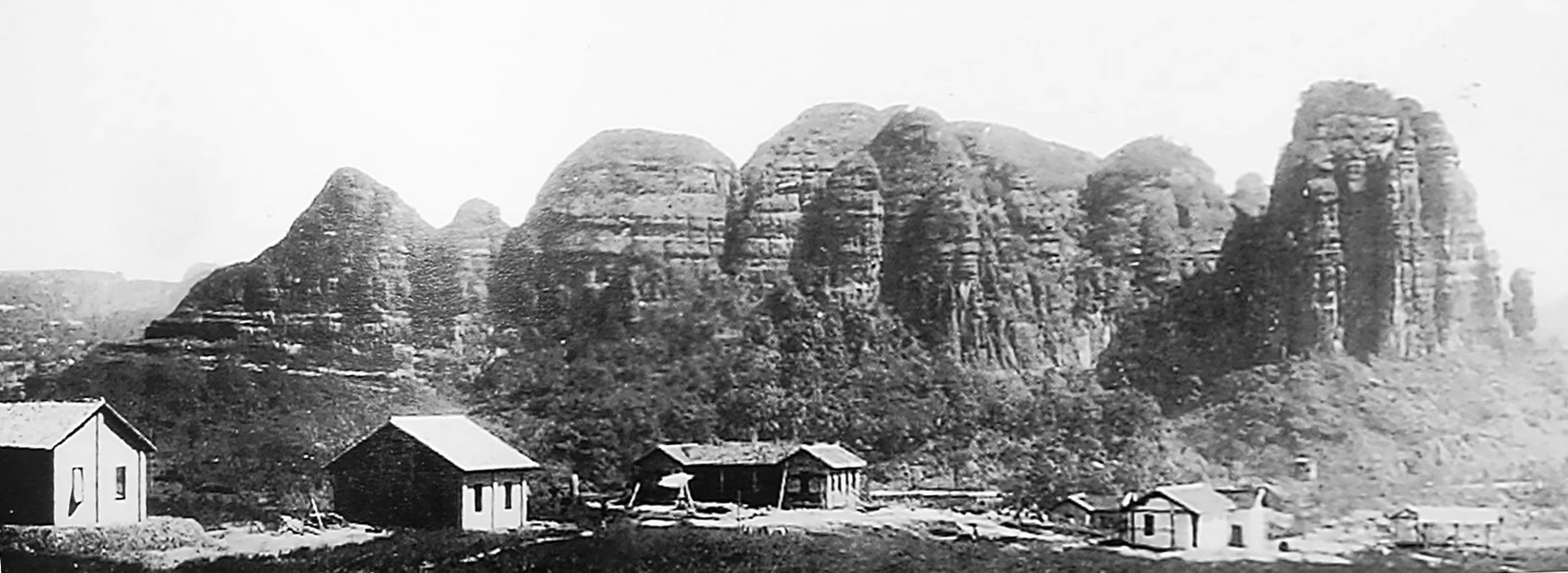

坪石岭南大学农学院。 受访者 供图

“1928年华南教育先师们在柏园播下学术种子,12年后在粤北山区战火的硝烟中继续发芽生长,体现了中华民族不屈不挠的伟大抗战精神。”曹劲表示。

此次研讨会不仅深入挖掘了广州柏园与粤北怀士堂在抗战时期所承载的学术精神,更彰显了两者在历史长河中紧密相连的学术脉络。

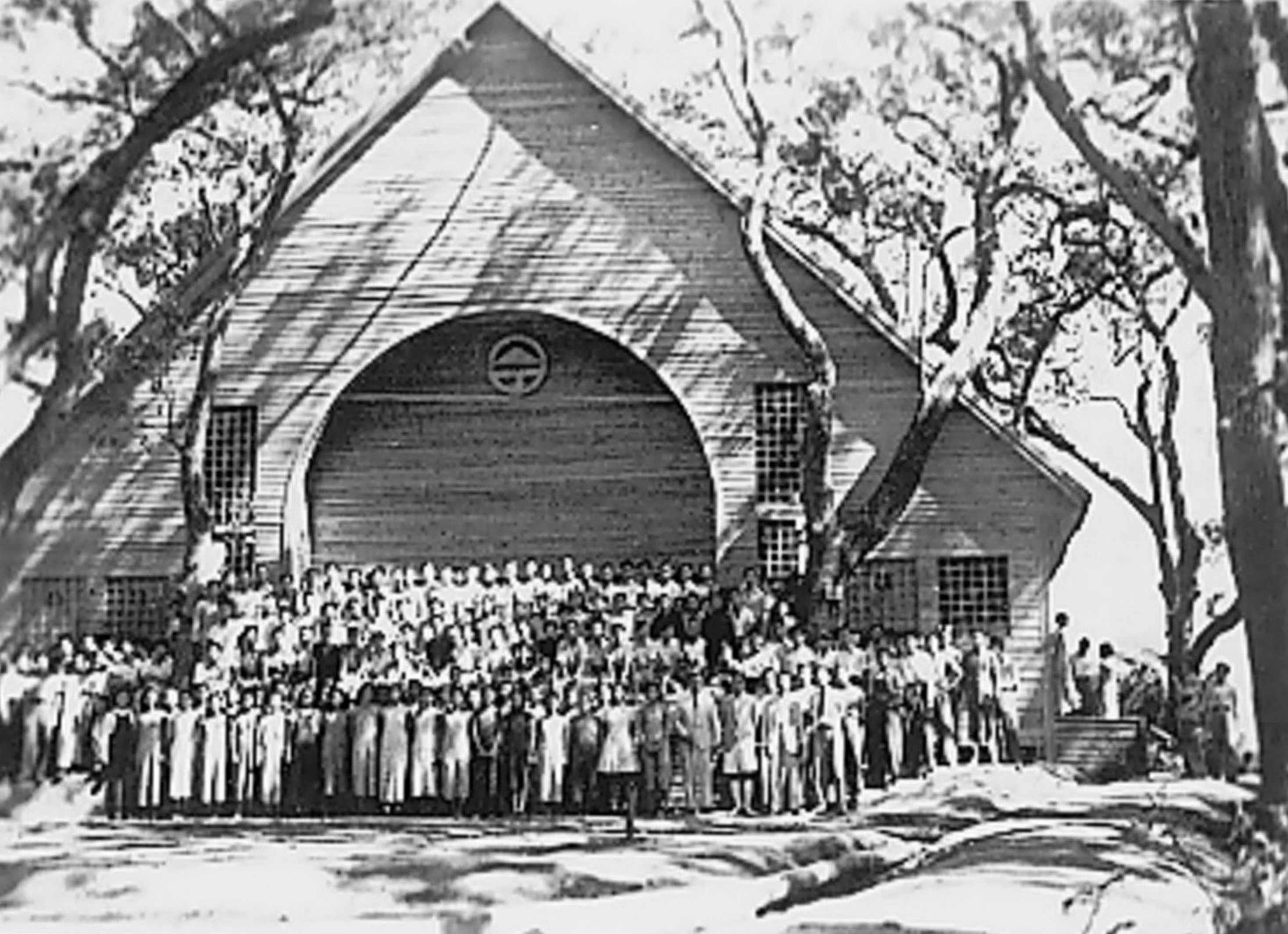

粤北怀士堂。 受访者 供图

与会专家一致认为,广州柏园作为史语所的诞生地,其倡导的科学研究方法与人文精神,在粤北怀士堂得到了延续与发扬。华南教育先师们在粤北的田野调查,不仅丰富了民族学、人类学、植物学等学术宝库,更为抗战时期的学术研究树立了典范。

同时,专家们也指出了媒体在传播学术精神、提升公众认知方面的重要作用。媒体的报道,让粤北怀士堂这一抗战烽火中的育才地标逐渐为公众所熟知,进一步激发了社会对学术历史的关注与尊重。未来,学术界与媒体将共同推动学术研究成果普及与转化,让学术精神更好地以人民为中心,服务社会、造福人民。

粤北怀士堂(韶关仙人庙大村私立岭南大学办学旧址)。 受访者 供图

此外,研讨会还就如何进一步保护和利用广州柏园与粤北怀士堂等历史文化遗产进行了深入探讨。专家们建议,应加大对这些历史遗址的保护力度,在粤北怀士堂建立岭南大学植物标本史研究及农学院发展历程展厅,同时通过举办学术活动、展览等形式,让更多人了解并感受到抗战时期学术先驱们的奋斗精神与家国情怀。

南方+记者 马立敏 通讯员 刘泽桐

【作者】 马立敏

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端