在宇宙的速度谱系中,光速(约每秒 30 万公里)是公认的 “极限速度”—— 无论是行星的公转、航天器的飞行,还是微观粒子的运动,都无法突破这一界限。

可一个耐人寻味的问题随之而来:我们熟悉的物体要运动,都需要动力驱动(如汽车靠发动机、火箭靠燃料),那光子既没有发动机,也没有燃料,是什么 “动力” 让它一诞生就拥有如此惊人的速度?要解开这个谜题,我们需要跳出 “传统动力” 的思维定式,从光子的本质与物理规律的底层逻辑寻找答案。

首先要明确的是:光子的高速运动,不需要传统意义上的 “动力”。这是因为光子与我们日常所见的物体(如汽车、星球)有着本质区别 —— 它没有静止质量。

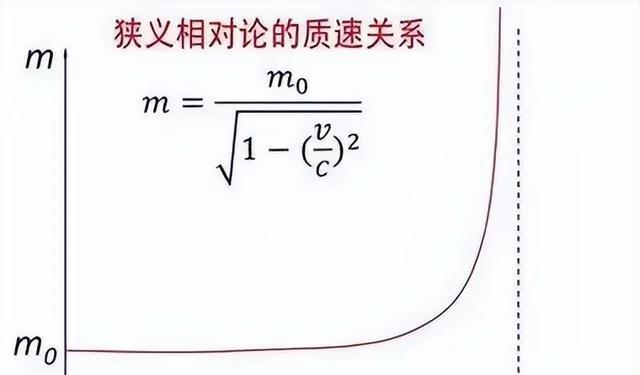

根据爱因斯坦的狭义相对论,物体的质量会随运动速度增加而增大。对有静止质量的物体而言,若要达到光速,质量会趋近于无穷大,这意味着需要无穷多的能量才能推动它,显然这在现实中不可能实现。

但光子的静止质量为 0,这就使得相对论公式中的分子为 0。此时,只要光子的运动速度等于光速,这个公式就能形成合理的数学解(避免了 “无穷大质量” 的矛盾)。更关键的是,狭义相对论还指出:静止质量为 0 的粒子,必须以光速运动—— 这不是 “选择”,而是物理规律的强制要求。

换句话说,光子从诞生的那一刻起,就注定要以每秒 30 万公里的速度运动,不需要任何额外的 “动力” 去加速,就像苹果从树上落下会遵循重力规律向下运动一样,是宇宙基本法则的体现。

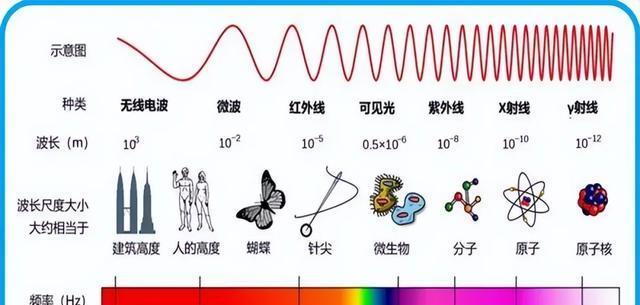

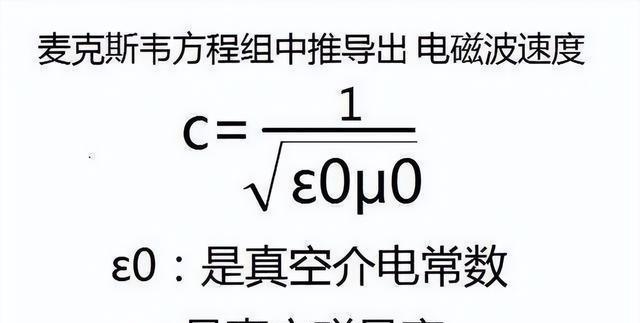

那么,光子是如何 “诞生” 并获得光速的?答案藏在 “电磁相互作用” 中。根据麦克斯韦方程组(描述电磁现象的核心理论),变化的电场会产生磁场,变化的磁场又会产生电场,两者相互激发、交替产生,形成向前传播的电磁波。而光子,正是电磁波的 “能量载体”—— 当原子中的电子从高能级跃迁到低能级时,会释放出能量,这些能量便以光子(电磁波)的形式向外传播,且传播速度严格等于光速。

这个过程中,光子的速度并非 “逐渐加速” 而来,而是 “瞬时达到光速”。因为电子跃迁释放的能量是 “量子化” 的(即能量是一份一份的,而非连续的),光子作为能量的载体,诞生时就携带了固定的能量,对应的运动速度也直接达到光速,不存在 “从 0 加速到 30 万公里 / 秒” 的过程。这就好比灯泡通电后,灯丝中的电子跃迁会立刻产生光子,这些光子一出现就以光速向外传播,不会像汽车启动那样需要 “加速时间”。

从量子力学的角度看,光子的高速运动还与它的 “波粒二象性” 有关。光子既具有粒子的特性(如携带能量、动量),也具有波的特性(如干涉、衍射)。

作为一种电磁波,它的传播速度由介质的电磁性质决定,磁导率和介电常数这两个物理常数是宇宙的基本常数,不随时间、地点变化,因此光子在真空中的速度是恒定的,始终为每秒 30 万公里 —— 这是宇宙固有属性决定的 “天然速度”,无需外力推动。

或许有人会疑惑:既然光子不需要动力,那它在介质中(如玻璃、水)速度会减慢,又是怎么回事?其实,这并非光子本身的速度降低,而是光子在介质中会与原子发生相互作用(如被原子吸收后再释放)。每次吸收和释放都会消耗极短的时间,导致光子在介质中的 “平均传播速度” 变慢,但光子本身在两次相互作用之间,依然是以光速运动的。就像一个人在人群中穿梭,虽然他每一步的速度不变,但因频繁避让他人而导致整体前进速度减慢,本质上并非他的 “步速” 降低,而是环境影响了 “平均速度”。

还有一个常见的误区是:认为 “光在真空中的速度是 30 万公里 / 秒” 是测量得出的 “结论”,实则它更像是一个 “定义”。1983 年,国际计量大会重新定义了 “米” 的单位:1 米等于光在真空中 1/299792458 秒内传播的距离。这意味着,光速的数值(299792458 米 / 秒,约 30 万公里 / 秒)已成为一个固定的物理常数,不再需要通过实验测量修正 —— 它是宇宙的基本属性,也是我们衡量时空的标尺。

总结来说,光子之所以能以每秒 30 万公里的速度运动,核心原因有三点:一是它没有静止质量,符合狭义相对论中 “静止质量为 0 的粒子必须以光速运动” 的规律;二是它作为电磁波的载体,诞生于电磁相互作用,天生就以光速传播;三是光速由宇宙的基本物理常数决定,是时空本身的属性,无需额外动力。

理解光子的运动规律,不仅能帮我们解开 “光速动力” 的谜题,更能让我们窥见宇宙的底层逻辑:有些现象并非需要 “外力驱动”,而是源于物质的本质属性与宇宙的基本法则。就像光子无需动力却能驰骋宇宙一样,宇宙中还有无数这样简洁而深刻的规律,等待着我们去探索。

编辑:陈方