里斯本 ,这座自13世纪起便稳坐葡萄牙心脏位置的城市,如今欧洲大陆最西端的城市,也是葡萄牙的政治、文化、经济、教育中心,集国之繁荣于一城,当之无愧的国魂凝结地,正好印证了在葡萄牙广为流传的谚语“没有看过里斯本就等于没有看过葡萄牙。”

大航海时代的海风曾将全世界的黄金与香料吹拂至此,使它成为冠绝寰宇的富庶之城。然而盛极而衰,近代里斯本在命运之手的拨弄下,历经地震摇撼、烈火焚烧、海啸侵袭,几近倾覆。劫波渡尽,废墟之上重生的里斯本,竟更添一种劫后余生的从容。

阳光慷慨泼洒,街头的空气里浮动着海盐与烤沙丁鱼的香气,人们啜饮着美酒,仿佛那累累伤痕早已被海风抚平,唯余绵长的生命力在街巷间汩汩流淌。

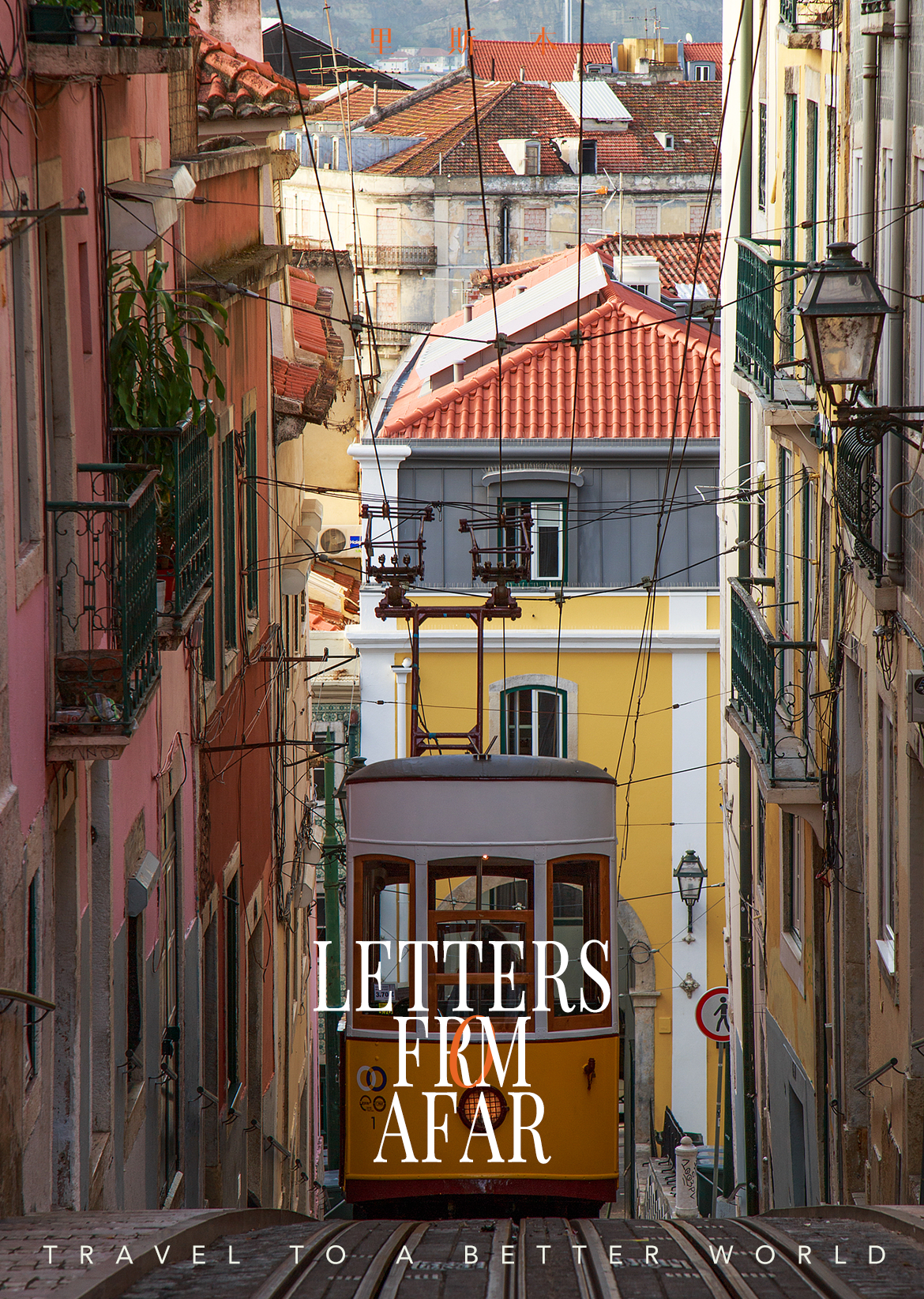

我的里斯本之旅始于阿尔法玛老城,穿行于老城,狭窄巷弄如迷宫纠缠,脚下是历经磨砺的黑色碎石路,崎岖陡峭。幸有那明黄色的百年电车,宛如流动的暖阳,在几乎仅容一车通过的巷道中哐当作响,蜿蜒爬升,省却了行人攀爬的辛劳。这抹明黄,早已成为葡萄牙向世界递出的经典名片。

阿尔法玛,这名字本身便带着阿拉伯古韵的回响。它如倔强的老者,盘踞于特茹河畔陡峭的山坡上。

摩尔人的辉煌早已被岁月蚀刻得模糊,城市扩张的潮水退去后,这里成了贫苦灵魂的避风港。正是在这被遗忘的角落,一种如泣如诉的歌声悄然滋长——法朵(Fado),那源自葡萄牙语“Fado”(宿命)的悲歌,竟与隔邻西班牙的弗拉门戈血脉相连。它们同是摩尔人、吉普赛人、犹太流浪者这些被时代碾轧的灵魂共同酿出的苦酒,是深植于底层苦难的荆棘之花。

当暮色四合,循着低回的吉他声,我推开阿尔法玛深处一家不起眼的小酒馆木门。内里灯光昏黄如豆,空气凝滞,只有墙上褪色的蓝瓷砖默默诉说往事。

一位黑衣妇人立于小舞台中央,肩披深色流苏披巾,仪态肃穆如祭司。她身旁两位乐师怀抱乐器,一位是共鸣箱浑圆的葡萄牙吉他,十二根钢弦在指尖流转出清冽晶莹的音符,另一位则拨动着音色更为沉郁的古典吉他,织就厚重的低音背景。

▌里斯本俱乐部里的音乐会。

没有开场白,歌者闭目凝神,气息沉入丹田。再睁眼时,一道凝聚着无尽苍茫的歌声骤然撕裂寂静。那声音饱含沙砾般的粗粝质感,却拥有直抵灵魂深处的力量,仿佛要将几个世纪积压的漂泊、失落、无望的爱与乡愁,尽数从胸腔中挤压而出。她唱道:“哦,特茹河古老的水啊,你可知我心中承载了多少无名的悲伤?”歌声缠绕盘旋,时而如呜咽般低回,时而又似控诉般陡然拔高,刺入心房最柔软处。听众屏息,无人交谈,唯余杯中深红酒液微微晃动。一曲终了,余音在窒息的空气中震颤良久,方有零星而沉重的掌声响起。

这便是法朵,它不取悦于耳,只执着于剖开生命的本质,那永恒的、无法挣脱的宿命,一种对无可挽回的失落所怀的深切渴望与痛楚。

翌日清晨,攀至圣卢西亚观景台。晨光温柔地拥抱整片阿尔法玛老城,一直延伸至远处浩渺的蔚蓝海天。

眼底是层层叠叠的屋顶,如赤陶波浪般铺展,墙面被岁月漂洗成宁静的灰白。街头艺人指尖流淌的吉他旋律是此刻唯一的伴奏。倚着古老矮墙,啜饮一口清凉啤酒,看下方蜿蜒巷弄中行人如微小的音符般流动。

此情此景,里斯本的优雅与闲适,终于以一种最直观的方式击中了我。难怪西葡之人常被诟病疏懒,此间阳光太暖,海风太柔,美景如斯,又有几人忍心辜负这上天的慷慨馈赠?

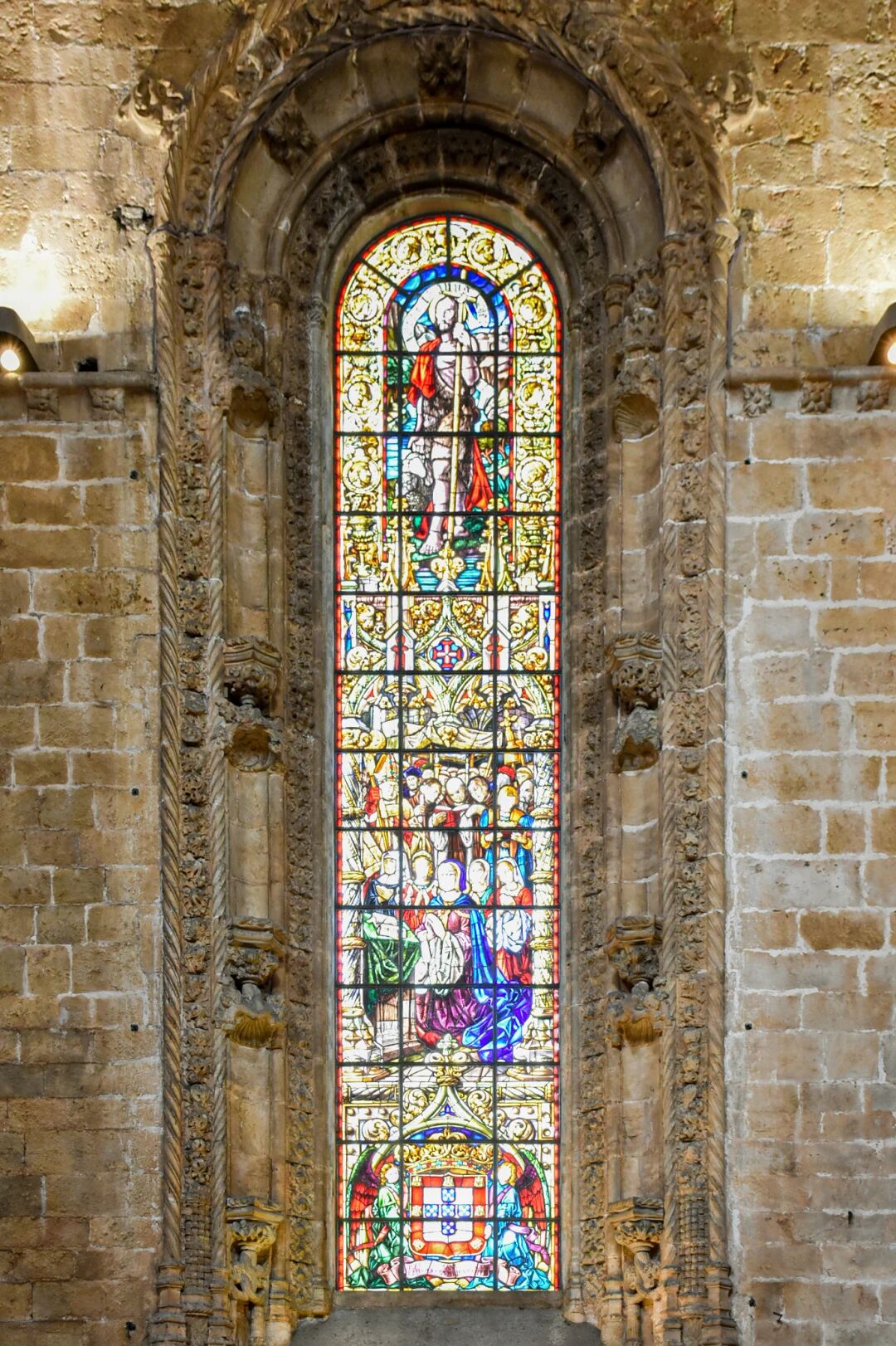

从阿尔法玛老城乘坐电车西行,贝伦区渐渐在眼前展开。热罗尼莫斯修道院如一座巨大的乳白色航船,静静停泊在特茹河畔。这座曼努埃尔式建筑的巅峰之作,其缘起便与大海的脉搏紧密相连。

1497年夏夜,达·伽马率领船队远征印度前,曾在此地的原始小教堂彻夜祈祷。四年后他奇迹般满载而归,国王曼努埃尔一世为彰显这开启帝国黄金时代的伟业,决意倾尽国力,每年从利润惊人的亚非贸易中抽取百分之五,累积相当于七十吨黄金的巨资,在原址上兴建这座不朽的航海丰碑。

走近细看,修道院的外墙仿佛被海洋的精魂所浸透。长达三百余米的立面,布满前所未见的石刻:粗壮如手臂的缆绳盘绕扭结,珊瑚礁奇幻丛生,海藻随波浪舒卷,甚至还有浑圆的海怪石球。这便是独一无二的“曼努埃尔风格”,或称“大海风格”。它以繁复到极致的石雕,将航海时代的雄心、对未知海洋的想象与敬畏,永久镌刻于石壁之上。放眼寰宇,如此纯粹而完整的曼努埃尔风格建筑,仅此孤例。

步入高耸空旷的教堂中殿,恰逢午间弥撒。唱诗班的男声浑厚如海潮,在精雕细刻的穹顶下层层回荡,与空灵飘渺的管风琴声交织,营造出令人屏息的肃穆神圣。抬眼望去,教堂恢宏的拱顶仅由六根修长优雅的八角形石柱支撑,其结构之精妙大胆,在建筑史上亦属罕见。

更令人惊叹的是它的坚固。1755年11月1日那场毁灭性的里斯本大地震,山崩地裂,城中无数教堂化为尘土。彼时恰逢万圣节弥撒,许多信徒殒命圣堂。然而热罗尼莫斯修道院,这座王室的“福地”,连同当时正在其中祈祷的王室成员,竟奇迹般地得以保全,仅二楼部分围栏与唱诗班座椅受损。

历史的戏剧性赋予它更深重的分量。它见证了葡萄牙从海洋霸主的神坛跌落,1833年从皇家修道院褪去光环,成为收容孤儿与乞丐的世俗慈善之所。它也见证了国家重寻定位的时刻。1985年葡萄牙加入欧共体的历史性仪式在此举行,2007年那奠定欧盟新格局的《里斯本条约》亦在此庄严签署。

如今,教堂侧翼肃穆的长廊下,安息着帝国的缔造者与精神的歌者:远航印度的达·伽马,吟咏《卢济塔尼亚人之歌》的史诗诗人卡蒙斯,以及以笔为旗的历史作家埃尔库拉诺。

走出修道院厚重的石拱门,开阔的河岸风光扑面而来。正对面,便是如巨轮般昂然矗立于特茹河岸的葡萄牙大航海纪念碑。为纪念“航海家”恩里克王子逝世五百周年而建,这座高达五十二米的洁白混凝土巨构,已在此临风沐雨近六十载。船首处,恩里克王子手持卡拉维尔帆船模型,目光如炬,坚定地望向大西洋的万顷波涛。他身后分列两排的,是那个伟大时代涌现的航海家、科学家、传教士与地图绘制师——达·伽马、迪亚士、卡布拉尔……甚至还有诗人卡蒙斯的身影。

整座纪念碑,是这个曾经雄霸海洋的民族,对其先驱者无畏的探索勇气与牺牲精神最深沉的致敬。海风猎猎,吹拂着纪念碑前广场上巨大的马赛克世界地图,标注着葡萄牙人发现新大陆的辉煌年代与航线,无声诉说着一个蕞尔小国如何劈波斩浪,将身影投射到世界的尽头。

沿河岸步行不过五百米,贝伦塔卓然独立。这座建于十六世纪初的曼努埃尔风格石砌堡垒,最初是扼守里斯本河口的军事要塞。其造型玲珑典雅如一件精致的石雕首饰盒,但功能却异常冷酷。底层幽暗的贮藏室曾被改作水牢,专门囚禁重犯。涨潮时,冰冷刺骨的海水会无情地灌入地牢,囚徒只能绝望地向上攀爬以求喘息,退潮后则留下满室淤泥与咸腥。

贝伦塔默默见证了帝国从崛起到守护的历程,从要塞到海关、电报站、灯塔,最后成为大航海时代最触手可及的象征。

如今,塔前早已开辟出如茵的绿地广场。一场细雨初歇,青草混合着湿润泥土的气息沁人心脾。我放弃了登塔的念头,更愿在这开阔的绿地上漫步流连,任凭海风拂面,看水鸟掠过塔尖。

里斯本的气质在此刻显露无遗——它没有近邻马德里那种咄咄逼人的帝王贵气与摩肩接踵的喧嚣,亦无其令人咋舌的高昂物价。这里的生活气息是洗练而朴素的,如同阳光过滤后的空气,清透而自在。若将马德里比作一枚炽烈耀目的红宝石,那么里斯本,则更像是一颗温润内敛的珍珠,素雅莹白,却在时光的打磨下,散发出愈发动人心魄的、沉静而恒久的光泽。

循着空气中弥漫开的、难以抗拒的黄油焦糖与肉桂的暖香,无需指引,便来到了早已成为传奇的贝伦蛋挞店。店堂内外人潮涌动,队伍蜿蜒如长龙。

据说,那决定性的蛋挞秘方,自1837年开业至今,仍被严密守护,世上通晓者,不过寥寥三人。店招上的名字是专属此地的荣耀勋章——唯此店出产者,方可享此桂冠。其他店铺所制,纵使咫尺之遥,也只能谦卑地称为“奶油挞”。

关于这小小蛋挞的诞生,竟与河对岸的修道院命运息息相关。1834年葡萄牙自由革命后,所有修道院被迫关闭。热罗尼莫斯修道院的修女们为求生计,只得将院内秘制的美味甜点,拿到附近的甘蔗精炼厂售卖。

未曾想,这源自修道院厨房的朴素点心,以其难以复制的酥脆千层外皮、柔滑如凝脂的蛋奶内馅,以及点睛之笔的肉桂粉与糖霜,瞬间征服了里斯本人的味蕾。1837年,就在甘蔗厂旁,这家注定不凡的蛋挞店正式开张营业,从此香飘百年。

我排了许久的队,终于捧得一只温热纸盒。小心翼翼地捏起一枚蛋挞,焦糖色的斑点如豹纹般点缀在金黄诱人的奶冻表面。一口咬下,酥皮在齿间碎裂成无数悦耳的脆响,滚烫、香滑、浓郁微甜的蛋奶馅瞬间充盈口腔,恰到好处的肉桂香随之升腾,带来奇异的满足与慰藉。

这平凡又神奇的甜点,仿佛正是里斯本精神的一种隐喻——在历史的废墟与生活的苦涩之上,葡萄牙人总能用双手与智慧,创造出令人心尖微颤的甜。

离开里斯本的前夜,我再次漫步至阿尔法玛的高处。脚下是万家灯火,如星子般铺向幽暗的海湾。远处法朵酒馆隐约的歌声,裹挟着海风断续飘来。这座曾被天灾人祸几乎彻底摧毁的城市,在废墟之上重新绽放,用它的阳光、电车、海风、法朵的悲怆与蛋挞的甜美,无言诉说着生命的坚韧。

我们的旅行何尝不是一次微型的生命历程?它引领每一位旅者踏入异境的废墟与辉煌,感受历史的厚重与日常的温度。

在里斯本,我触碰到一个民族深埋于“宿命”情愫中的灵魂底色,那是面对浩瀚海洋与无常命运时,既深切哀叹,又不息探索;既背负宿命的沉重,又永不放弃在苦涩中提炼甜蜜的勇气。这勇气,足以让废墟中开出最顽强的花,让每一颗漂泊的心,在特茹河畔的灯火与歌声里,寻得片刻的安放与永恒的回唱。