“逝者如斯夫,不舍昼夜”,人类对时间的感知与生俱来 —— 我们能分辨过去、现在与未来,能通过时钟计量流逝的岁月,也会因时光不可逆而感慨。

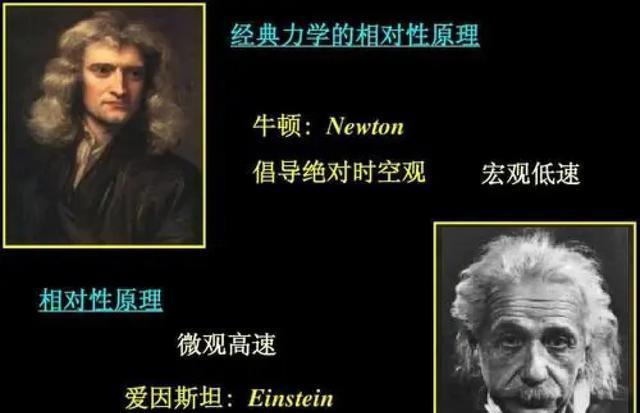

但当深入追问 “时间究竟是什么” 时,答案却变得模糊:有人认为时间是客观存在的宇宙维度,也有人质疑 “时间只是人类大脑为理解世界构建的幻觉”。要解开这个谜题,我们需要从物理学史上的三大核心视角 —— 绝对时空观、相对时空观与熵增原理,逐步剖析时间的本质。

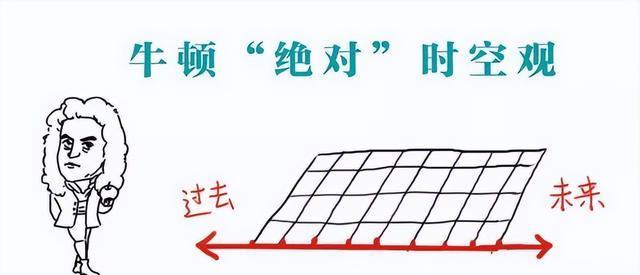

在牛顿的经典物理学体系中,时间被定义为 “绝对的、均匀流逝的存在”,就像宇宙中一块永恒运转的 “标准时钟”,不受物质运动和观测者的影响。这种 “绝对时空观” 与我们的日常经验高度契合:无论是地球上的昼夜交替,还是宇宙中恒星的演化,似乎都在遵循同一套 “时间标准”——1 分钟的长度对任何人、任何场景都相同,过去的事件永远无法重现,未来的画面也始终在前方等待。

牛顿在《自然哲学的数学原理》中明确提出:“绝对的、真实的和数学的时间,自身在流逝着,并且由于它的本性而均匀地、与任何外界事物无关地流逝着。” 在这种认知下,时间是客观存在的 “宇宙背景板”,人类的感知只是对这一客观存在的 “反映”,而非 “创造”。例如,苹果从树上落下,耗时 2 秒落地,这个 “2 秒” 是苹果运动过程中与绝对时间的 “客观互动”,无论是否有人观测,时间都在均匀流逝。

绝对时空观统治物理学界数百年,也塑造了人类对时间的基本认知。但它无法解释一个关键问题:如果时间是绝对均匀的,为何不同场景下 “时间流逝速度” 的感知会不同?比如,专注工作时 “时光飞逝”,等待时却 “度日如年”—— 这种主观感知差异,为 “时间是大脑幻觉” 的猜想埋下了伏笔。

爱因斯坦的相对论彻底颠覆了绝对时空观,证明时间并非 “独立的背景板”,而是与空间、物质、运动紧密绑定的 “动态维度”。在狭义相对论(1905 年)中,爱因斯坦提出 “时间膨胀效应”:物体运动速度越快,时间流逝越慢(例如,高速飞行的宇宙飞船上,时钟会比地面时钟走得慢);在广义相对论(1915 年)中,他进一步指出 “引力也会扭曲时间”—— 引力越强的地方,时间流逝越慢(如黑洞附近的时钟,会比地球时钟慢得多)。

这些结论已被实验反复验证:1971 年,科学家将原子钟分别放在地面和高速飞行的飞机上,绕地球一周后发现,飞机上的原子钟比地面时钟慢了 59 纳秒,与狭义相对论的计算结果完全一致;2010 年,欧洲核子研究中心(CERN)的实验也证实,在强引力场中,时间确实会出现明显的 “变慢” 现象。

相对时空观揭示了一个关键事实:时间的流逝速度并非绝对统一,而是取决于 “观测者的运动状态” 和 “所处的引力环境”。

从这个角度看,人类对时间的 “均匀感知”,只是因为我们生活在 “低速、弱引力” 的特殊环境中 —— 若脱离这个环境,时间的 “客观性” 会以更复杂的形式呈现,而非大脑凭空创造的幻觉。例如,黑洞附近的时间变慢是客观物理现象,即使没有人类观测,那里的时空结构依然会按照相对论规律运转。

但相对论也留下了疑问:为何时间总是 “单向流逝”?无论是高速运动还是强引力场,时间只能从过去流向未来,从未出现 “时光倒流”—— 这一特性,需要通过熵增原理进一步解释。

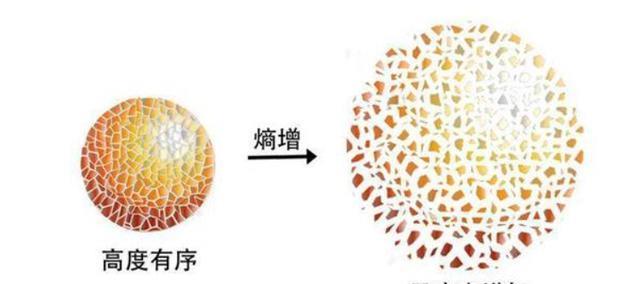

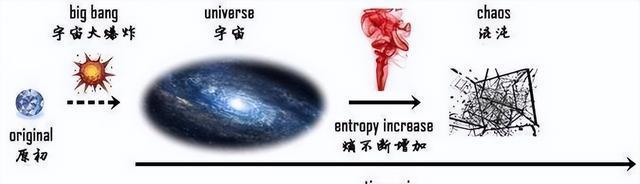

热力学第二定律(熵增原理)指出:在孤立系统中,熵(衡量系统混乱度的物理量)总是自发地从低熵状态向高熵状态增加,不会自发逆转。

这一原理为时间的 “单向性” 提供了物理依据 —— 我们所说的 “过去”,是宇宙熵值较低、秩序较高的状态;“未来” 则是熵值较高、秩序较低的状态;而 “现在”,正是熵从低到高转化的 “中间过程”。

例如,一杯热水会逐渐冷却(热量从集中的高熵状态扩散到周围环境,系统混乱度增加),却不会自发变热;打碎的玻璃杯无法自动复原(从有序的 “完整状态” 变为无序的 “破碎状态”,熵值增加)。这些日常现象的 “不可逆性”,本质上都是熵增原理的体现,而人类对 “时间单向流逝” 的感知,正是对宇宙熵增过程的 “主观映射”。

从熵增角度看,时间并非 “大脑幻觉”,但其 “单向性” 确实与宇宙的演化规律深度绑定:如果宇宙的熵达到最大值(热寂状态),所有能量均匀分布,不再有熵增过程,那么 “时间的单向性” 也将失去意义 —— 此时,过去、现在与未来的界限会消失,时间将成为 “无意义的维度”。

但这并不意味着时间是 “幻觉”。熵增是客观的物理过程,即使没有人类大脑的感知,宇宙依然会从低熵向高熵演化;人类的大脑只是通过 “记忆”(存储过去的低熵信息)和 “预期”(预测未来的高熵状态),为这个客观过程赋予了 “时间流逝” 的主观体验。

例如,我们能回忆起昨天的早餐(过去的低熵事件),却无法回忆起明天的晚餐(未来的高熵事件),这种 “记忆的单向性”,正是熵增原理在大脑认知中的体现。

回到最初的问题:“时间是否只是人类大脑产生的幻觉?” 答案是否定的 —— 时间的本质是 “宇宙的客观维度” 与 “人类主观感知” 的结合:

从客观层面看,时间是宇宙的基本维度之一(与空间共同构成时空连续体),其流逝速度受物质运动和引力影响(相对论),单向性由熵增原理决定,这些都是独立于人类意识的物理规律;从主观层面看,人类大脑通过记忆、注意力等认知功能,将客观的时空演化转化为 “过去 - 现在 - 未来” 的主观体验,这种体验可能存在个体差异(如 “时光飞逝” 或 “度日如年”),但并非 “幻觉”,而是对客观规律的 “合理解读”。

编辑:陈方