看过这样一个观点:“00后的时代红利是‘前人栽树后人乘凉’。”

网友们这样解释这个观点:

当身处现代社会,如果我们拒绝以上进、实现自我为目的进行工作,而只把它当做是谋生手段;

你会发现,七八十年代的人们这样干会饿死,而你却能优哉游哉。

这就是时代红利。

因为在这片土地上,已经有很多内卷的人在前面帮你铺好了路:

几乎无限量供应的米饭、一块钱一斤的蔬菜、近乎免费的教育、世界上最物美价廉的医保系统、一千多块功能卓越的手机……

说白了,就是社会存活成本极低,只要你敢抛弃虚无的物质需求、高尚的自我实现目标以及消费主义陷阱,那么“躺平”的生活就会朝你快乐招手。

现如今,越来越多的年轻人高喊“摆烂”和“躺平”,这在很多上一代甚至上几代的人看来是无法想象的。

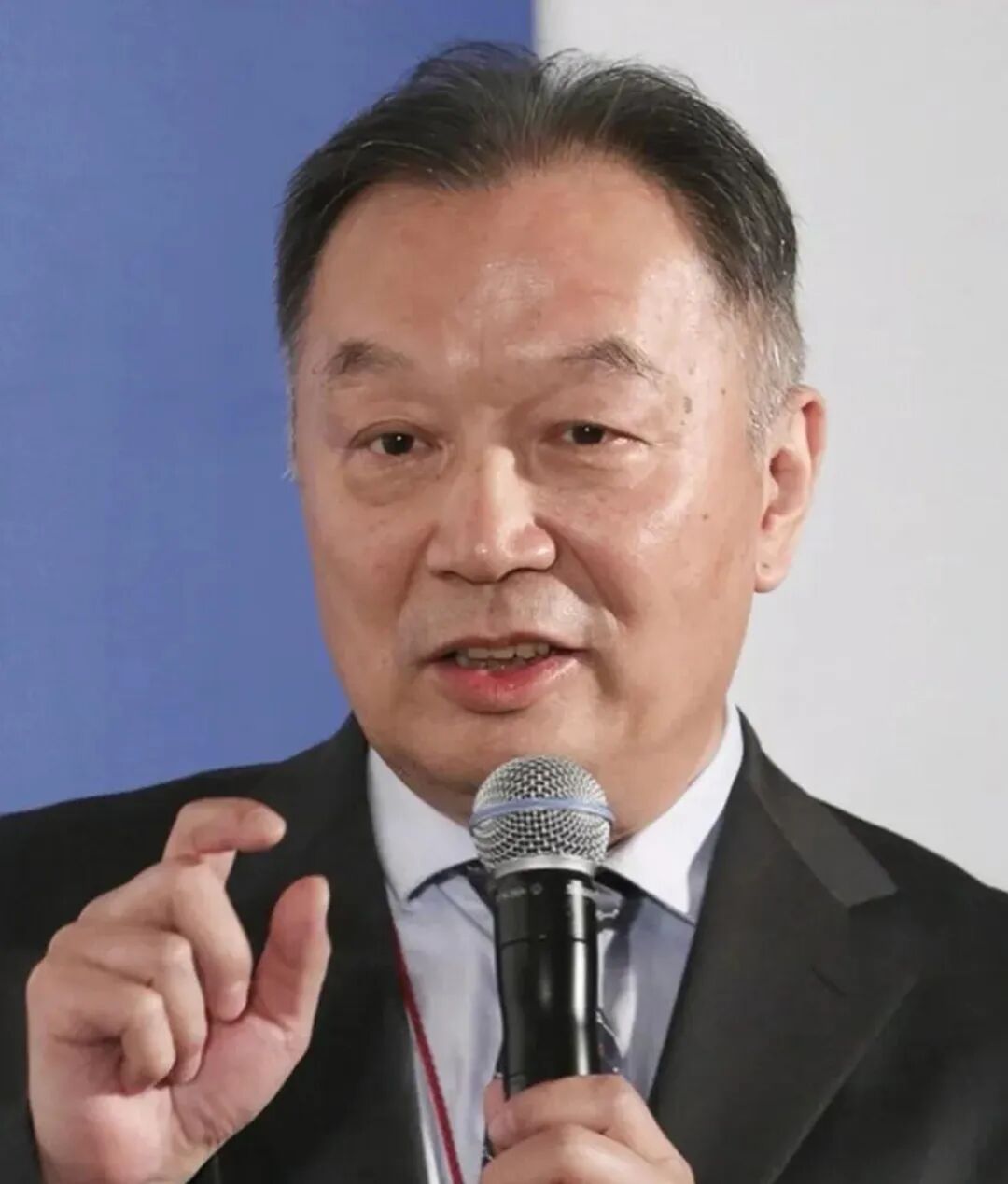

但是,中国人民大学的温铁军教授却说:“换我生在现在这个时代,我也躺平。”

这句话一针见血,年轻人的“躺平”本不创造矛盾,只是一种新时代对于生活的差异性应对。

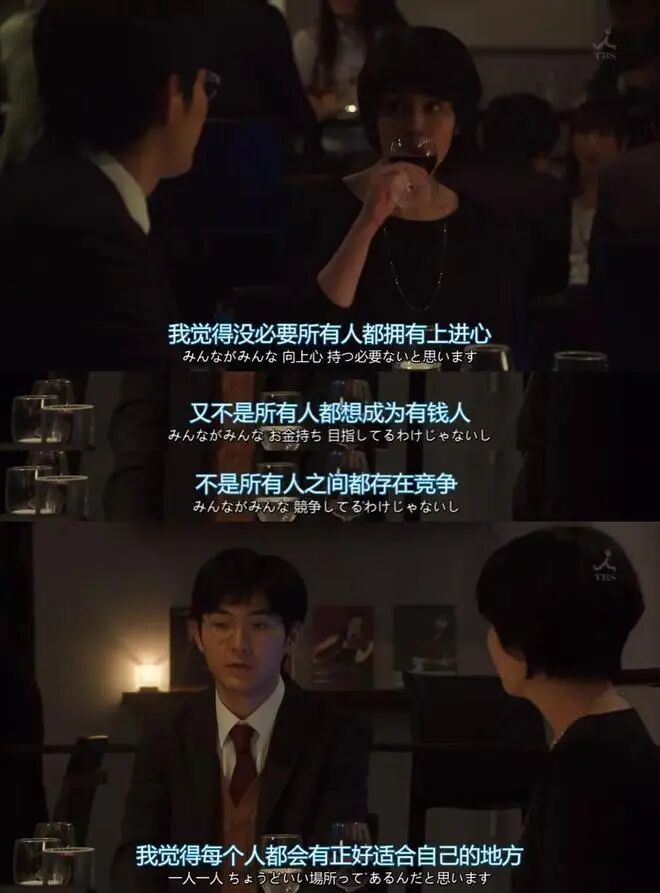

每一代人有每一代人的不同课题,当你能够在工作和努力中获取成就感,那么工作和努力自然成为你的价值感来源;

当你能够在睡懒觉和玩手机中获得快乐,那么睡懒觉和玩手机就是在创造价值。

价值本不分高低贵贱,只看每个人自己的选择。

空虚的人生

如果不是亲眼所见,你可能根本不会相信现在的年轻人为了摆烂有多努力。

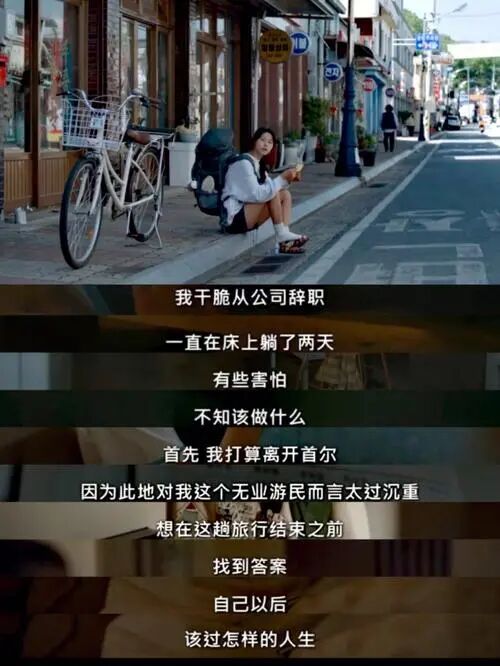

有人在大城市肩挑三份兼职,极限打工半年之后回到老家躺平半年,如此循环,周而复始;

有人和兄弟姐妹约定“轮流摆烂”,你工作一年养我,然后换我工作一年养你,大家轮流gap,换班工作;

有人在城市里“荒野求生”,去菜市场捡菜、自己种菜、到各大平台薅一分钱的零食水果。

而“躺平”也不全是被逼无奈,它分为两种类型:积极型躺平,指的是通过短暂的休息恢复体力、滋养精神、保持身心健康可持续发展;

消极型躺平,指的是长期的放弃与妥协,完全失去了目标和价值感,无疑是给自己和社会都带来了相应的负面影响。

现在的年轻人不论是积极躺平还是消极躺平,总体上来说都是一种“无力感”或“空虚感”在作祟。

因为无法获取外部资源,所以即使正在努力,也找不到意义感,所以认为生活空虚,努力也没有什么用。

其实,认真生活者仍然占据大多数,说起来也是因为一个非常现实的原因:想摆烂,但是却没有钱。

社会给了我们一个运行完整、可以从中获取价值的系统:上学-工作-结婚-生子-养老-死亡。

但是有太多太多的人按照这个系统来走,即使能够获得价值感,也会觉得人生失去意义。

所以只能一边痛苦地赚钱、一边试图脱离人生的既定轨道、一边又因为社会期望很难脱离;

这样一种矛盾的情绪拉扯,才是“空虚的人生”最大的原因。

防御性悲观

或许很多人都没有察觉,年轻人在喊“躺平”,其实是给自己留一条“心理退路”。

“要是实在找不到工作,我就直接去奶茶店摇奶茶,总之不会饿死自己!”

“要是我被开了就回老家发展,反正老家消费低,生活会轻松一点。”

“买不起房就不买、生不起孩子就不生,一个人也能过得很快乐。”

这些话的意义其实都和大喊“躺平”的意义一样,是在给自己提前打好预防针,为可能出现的坏结局提前做好心理准备。

这就是心理学中的“防御性悲观”,是一种提前预测消极后果并采取适当的情境预案和防范措施的心理策略,也是一种积极的应对策略。

他们把悲观当做一种管理焦虑的方法,也即“提前将期望放的很低,如果失败则不会遭到打击,如果成功将收获意外惊喜”。

在当下的社会环境中,如果每个人都需要拼死一搏,不成功便成仁,那我们所背负的压力可能会超过负荷。

只有提前为自己安排好一个失败之后的退路,以此来缓解焦虑不安的心情,才能有积极奋进的驱动力。

新时代的“节能模式”

当你的手机需要打开“节能模式”时,说明它此刻电量不多,并且没有充电宝或充电器可以补充电量。

这样一个很好理解的事实,如果类比到社会学的角度,那就是“年轻人的躺平摆烂,来源于内部资源有限,以及外部资源获取不足”。

而我们再深入一些,就会发现一个事实:手机没电时我们不会责怪手机不去寻找电源,那为什么年轻人躺平时我们却要责怪他们不努力呢?

他们只是开启了新时代的“节能模式”,“躺平”就是主动切断资源外流,以守住仅剩的物质资源和情绪资本。

心理学中有一个“资源保存理论(COR)”,也即一个能够帮助我们深刻理解个体在面对压力时,如何获取、保存和维持资源的心理学框架。

COR理论的核心原则中有这样几点:等量的资源损失会比资源获取引发更强烈的心理反应;

当个体资源相对匮乏时,少量的资源补充也会显得尤其珍贵;当个体资源耗竭,即将陷入绝境时,就会触发保护机制,表现出攻击性或退行行为。

这非常符合当代年轻人的心路历程,“高投入-低收入”的社会环境让资源入不敷出;

时间、经历、情绪的损耗都是往河里扔水漂——只能听见回响,看不见回报。

如果将现代资源类比为过去的水资源、粮食和生存机会,或许就会让父母辈能够稍稍理解一些了吧。

“躺平”并不是年轻人生命的句号,也不是这个时代的终止符,它更像一个破折号——承上启下,由旧时代引出新的发展。

而当下,只是我们过渡的短暂空白,人生的答案不分对错,“躺平”也只是无数人经历这个时代后的独特选择。