本文转自:中国新闻出版广电报

从古人智慧到现代理念

教育图书传承“为师”之道

本报记者 张君成

教育不仅关乎知识的获取,更关乎人格的塑造、精神的涵养。有价值的教育激发思考、引领成长,那些触及心灵的教育类图书,在讲述中回应现实关切,在故事中激活内在力量。从家庭教育、师生情感到教育家观念,从传统智慧到理想追求,它们共同勾勒出教育的深层肌理。

家风为本 传统教育的现实映照

家庭教育自古即被视作育人的根本,《治家有道:曾国藩的家教密码》(岳麓书社)正是在家风家教话题广受关注的背景下应运而生。岳麓书社学术图书事业部编辑冷金成向《中国新闻出版广电报》记者表示,全书爬梳曾国藩的日记、家书与训言,兼具思想深度与可读性。语言风格亦颇具匠心,既坚持严谨考据的学术精神,又注重通俗表达,从择偶观、教子法、职业选择等方面展开,并借助漫画、音频课程等融合出版手段,实现传统文化在现代社会的转译。

实现传统文化价值与当代社会语境的有机结合,需要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。冷金成说,这种转化不能是“知识的硬搬”,而是要在理解读者、回应现实的基础上重新表达。因此,《治家有道》在形式上贴近年轻人,在内容上契合当代家庭教育的要求,为现实中的“修身齐家”提供可借鉴的路径。

类似的出版理念同样体现在《传家:父子宰相教子书》(九州出版社)一书中。这部教子读本,从张英、张廷玉父子的三本家训中精挑细选出适用于当代生活的篇章,辅以白话译文与现代评析,力图让几百年前的治学治家之道,与当下的成长教育之需实现精准对接。从修身治家到读书交友,该书内容覆盖面广而切实,既可作为家庭阅读的实用工具书,也具有较强的文化积淀价值。

如果说《治家有道》《传家》更强调个体修身与家教伦理,那么《家风六讲》(中国民主法制出版社)与《家风济世长》(广西人民出版社)则将家风议题提升至国家与社会治理的宏观维度。《家风六讲》作者刘玉瑛告诉记者,家庭是社会风气的缩影。作品在结构上围绕“六讲”展开,旨在引导党员干部修身律己、廉洁齐家。

此外,不少图书都力图让传统教育理念“走出书斋”,融入当下生活语境,不仅为现代家庭提供教育参考,也让读者在纷杂中重温那份以修身立德为核心的价值追求。《家风济世长》以文化村落的视角切入,讲述桂林江头村周敦颐后裔如何将《爱莲说》中的“出淤泥而不染”内化为家风理念,并通过家祠、字纸塔、进士街等遗迹形塑出具象的“家风场域”。作品图文并茂、资料翔实,是文化传承与地域教育结合的范例。编写团队多次实地走访,以沉浸式采访挖掘鲜活故事,力求让历史说话、让文化落地。

亦师亦友 真实书写教育温度

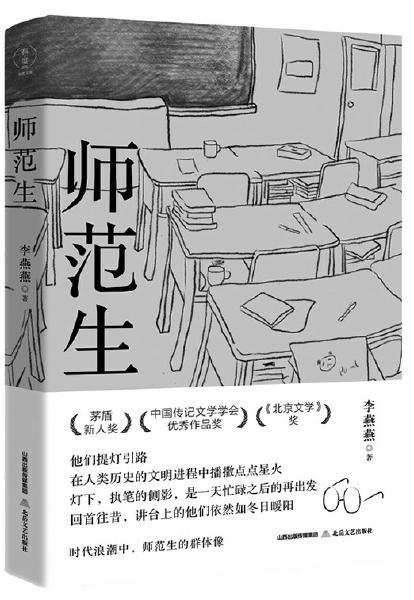

如果说家风家教是传统文化深植于家庭的伦理基石,那么“为师者道”则是教育系统中精神传承与人格塑造的灵魂所在。近年来,图书出版领域中涌现出一批聚焦师生情感与教育理想的作品,如《师友记》(人民文学出版社)、《师范生》(北岳文艺出版社)、《文科班》(北京大学出版社)等,它们不约而同地回归到教育关系本身,通过个体命运与群体记忆的讲述,展现出“教书育人”四字背后丰沛而真实的情感肌理。

《师友记》的作者莫砺锋是南京大学中文系教授,亦是享誉学界的古典文学研究者。书如其人,这本随笔集宛如一曲悠长的文化小夜曲,将他与前辈师长、同辈学友、晚辈学生之间的情感娓娓道来。

“我写这本书,并非要去塑造高大全的大师形象,而是想把我所见、所识、所感的那些人性的光辉记录下来。”莫砺锋在书中这样写道。他认为,真正打动人心的教育图书,不是宏大的说教,而是那些微小而真实的细节:一个眼神的鼓励,一句无意的关怀,都能成为学生一生珍贵的回忆。

《师友记》特别之处在于它不区分师生的“高低”关系,而是在文字中呈现一种平等互敬、共同求道的“文化群像”。在莫砺锋看来,教育不仅是知识传递,更是价值观与人格的传承,让读者得以窥见一个更为宽广的人文教育视野。

而在《师范生》一书中,重庆市作协副主席、报告文学作家李燕燕以40年中国师范教育发展为经,以千千万万教育工作者的奋斗故事为纬,织就一幅厚重却动人的时代教育图景。从20世纪80年代最早一批农村师范生的艰辛起步,到21世纪教育现代化背景下新师范生的职业理想,人物故事书写直抵现实与人心。

“教师扮演着传道授业解惑的角色,是我们前进道路上的一抹微光。”李燕燕在图书分享会上这样动情地说。她坦言,写这本书最大的挑战,不是采访,而是要在浩瀚素材中找到那一条能连接读者与时代、情感与理念的路径。书中所描绘的不仅是教师个体的生命历程,更是教育体制的演进与社会观念的转变。这种“从人入手、由人见史”的写法,使得《师范生》超越了一般教育图书的实用层面,而成为具有人文力量的公共叙事。

与上述两书不同,《文科班》则是一部借助小说结构完成教育回望的作品。作者以20世纪80年代江苏建湖县“文科复读班”为蓝本,通过倒叙方式描写“国栋文科班”的创立过程、核心人物的奋斗轨迹,以及学生们30年后的人生发展轨迹。这部长篇小说结构宏大,情感细腻,在时间跨度与人物描写上都极具张力。在这里,教育是理想的,也是温暖的,更是值得被认真记录的。

以书为镜 教育理想的现实回响

教育图书之所以动人,不仅在于其内容的权威性、形式的亲切感,更重要的是,它们所折射出的精神内核与现实关怀。无论是家风教化的延续,还是师生关系的温度,真正引发读者共鸣的,往往是图书背后那份对人的尊重、对教育本质的体察与对现实复杂性的回应。

《家风济世长》并非一本单纯讲述古村家训的文化图录,而是一种以家风为切口展开的人文叙事。书中通过实地探访爱莲祠、金钱井等遗迹,将“出淤泥而不染”的文化内核与世代为人处世的家风准则结合起来,从而将对精神的阐述落在具象可感的生活之中。它不强调空洞的概念,而是通过建筑空间、仪式行为和人物故事,讲述何为“修身齐家”的教育起点。

对教育之路更具感性表达的,则是李镇西的教育散文随笔。作为一名长期扎根中学一线的语文教师、班主任和教育管理者,他的回顾并不耀眼,却极为动人。在《教育的情怀》(四川人民出版社)中,他以“让人们因我的存在而感到幸福”作为教育追求,讲述了自己40余年教育生涯中的温情片段与深刻体悟。他始终坚持朴素的人本理念:“关注人性做真教育,幸福至上当好老师。”这一理念不仅贯穿其日常教学,也体现在文章所流露的细腻与真诚中。从由学生耿梅身上获得的教育反思,到面对“并不是每一个学生都喜欢我”的坦然理解,李镇西用真实回应了“教师也是凡人”的命题,也用温柔诠释了“教育是一种双向成长”的过程。

《师友记》虽然是一部个人随笔集,却因其对“文化人格”的精微体察而显得独特。书中既有对黄侃、程千帆等大师的回忆,也有对普通学人、后辈弟子的真情描述。通过“师友”的角度切入,莫砺锋展现出一种“不为名、不为利、唯为学”的治学姿态。这种对“学人精神”的坚守,正是教育图书中重要的精神资源。

此外,《治家有道》中“以人为本、以德为先”的理念贯穿其一生,而这些理念在今天看来,依旧在家庭教育中有着不减的指导价值。对此冷金成坦言,这种影响是潜移默化的:“教育图书的功能不仅仅是传递知识,更在于塑造理性、滋养心灵、启迪智慧。”