做父母的心里那点小九九,其实大家都门儿清。

不就是觉得孩子读了高中,将来才有机会上个大学,人生才算有了基本保障嘛。于是乎,一股脑全往高中这条道上挤,好像只要熬过那三年,就能直接躺平进大厂,拿着百万年薪过日子。

可教育这东西,它不是画个魔法阵就能见效的,高中更不是什么万能收容所。

对有些孩子来说,硬把他们塞进高考这条流水线,那感觉比赶鸭子上架还别扭,折腾得人仰马翻。

说句可能不太中听的大实话,不是每个孩子都得把高中当成必经之路。你非得逼他走,最后可能不是孩子成功了,而是全家都跟着遭罪。

按我观察,孩子大概能分成这么几种。

有的又聪明又爱学,不用人催自己就往前冲;有的脑子灵光但就是懒,得时不时敲打下;有的可能没那么机灵,但架不住肯下功夫;最后还有一种,既不算聪慧也不爱努力。

偏偏就是最后这种,最让家长头疼。

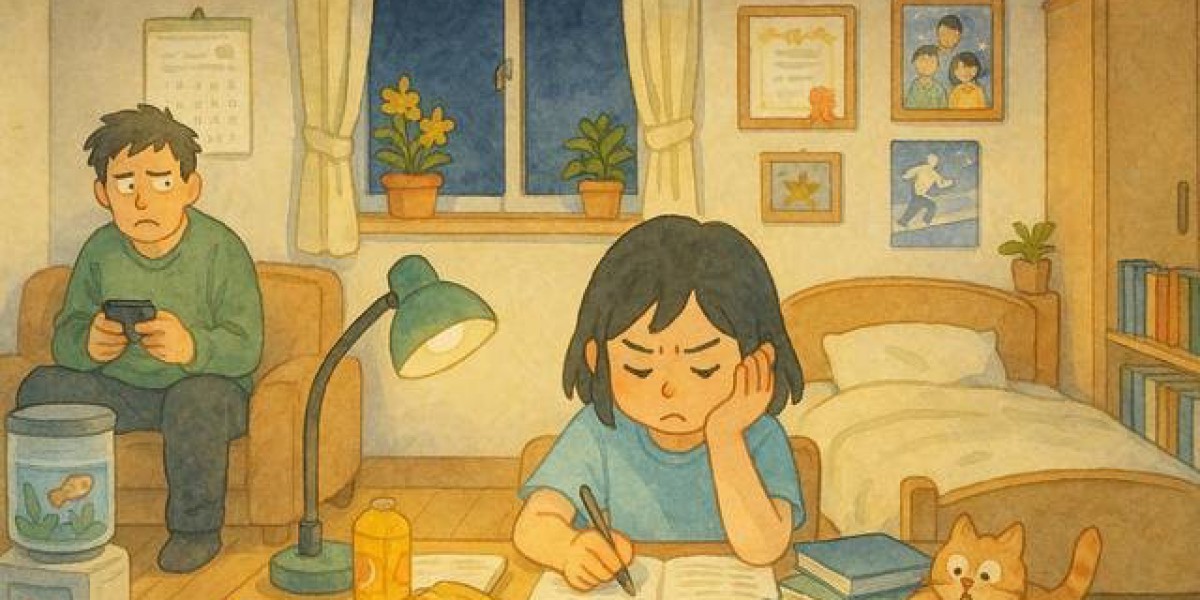

真不是瞎说,这类孩子其实初中就能看出苗头。成绩长期在及格线底下趴着,一提学习就蔫得像霜打了的茄子,考试对他们来说简直是大型社死现场,从头尴尬到尾。

这时候硬送他们去高中,课程难度直接能把人压垮。

你还指望他们突然开窍?

拉倒吧,高中教材打从一开始就不是为他们设计的,理解不了就是理解不了,怎么使劲都白搭。

别到最后,成绩没见起色,心理问题先找上门了,整天耷拉着脸,家里气氛压抑,老师看着也犯愁,真是里外不讨好。

而且你别忘了,这类孩子在班里还容易带坏风气,跟传染病似的。

他一个人不想学,能勾着好几个“同道中人”一起开小差,上课聊闲话、传纸条,整个班级氛围瞬间就崩了。

家长嘴上说着“为孩子好”,实际上是让老师和其他同学陪着一起耗时间。

有人可能会问,那聪明的孩子是不是就万事大吉了?其实大多数聪慧的孩子,自己就挺愿意学。

你看他们刷题那股劲儿,跟玩手游似的投入,解出一道奥数题,那兴奋劲儿比打游戏通关还足。这时候家长在旁边瞎着急,念叨着要不要报个补习班,人家孩子多半会回一句:“别添乱,题都给我留着,我自己能琢磨一天。”

这种孩子学习是自带驱动力的,家长根本不用瞎操心,顶多当个后勤部长,保证家里灯泡坏了及时换,夜宵能按时端上桌。

学习对他们来说不是任务,更像是能带来满足感的爱好。

你让他们去冲刺高考,反而是种享受。

所以聪慧又努力的学生,基本不可能被耽误。

而那些聪慧但有点懒的,也许需要一点点推力,但只要环境合适,他们迟早能找到自己的节奏。

还有一类经常被忽视的,就是那些聪明但平时不怎么努力的学生。

尤其是小地方出来的孩子,可能小学、初中成绩看着平平,一到城里上学,分分钟被碾压得怀疑人生。

但你别急,这类学生到了高中反而有可能“开挂”。

为啥?因为竞争的强度变了。

小学、初中刷题,很多时候靠的是堆时间,谁花的时间多谁就占优势。到了高中,拼的就是理解力和耐力了。小地方出来的孩子,一旦被逼到必须动脑子的份上,成绩能噌噌往上涨。

反倒是市区里那些靠家长逼、补习班堆出来的“伪学霸”,一旦进入高强度学习模式,抵触情绪一爆发,掉队的速度快得让人咋舌。

最后能静下心来踏实学的,往往能后来居上。

所以高中阶段才是这类孩子的转折点,他们能不能顶住,关键是找到那个让自己主动往前冲的火花,而不是被父母指着鼻子骂“你再不学以后只能扫大街”。

那么为什么,有些孩子一到初二就开始“逆反”?

很多家长一到孩子初二就慌了神,念叨着“是不是到青春期了?怎么说啥都不听?”其实问题根本不在“逆反”这两个字上。

核心原因是:学习难度上来了,孩子跟不上,成绩一掉,自然就开始抗拒。

你可以想象一下,一个孩子每天在学校面对十几个小时的学习,结果换来的不是“我进步了”的喜悦,而是“我又挂科了”的挫败。那种无力感,就像打游戏从来通不过第一关,玩到最后只想把手柄摔了。

这时候家长还在旁边喊“你要坚持”,坚持啥呀?人家早就心态爆炸了。

所谓的“青春期叛逆”,很多时候不过是学习能力跟不上导致的防御反应。

与其给孩子贴标签,不如承认:有些孩子的学习潜力确实有限。强行要求他们把成绩拉到一本线,那不叫培养,那叫折磨。

很多父母心里总抱着一个幻想:别人家的孩子能行,我家孩子肯定也能行。可问题是,教育不是开盲盒,天赋和兴趣是绕不开的硬条件。

比如有的孩子手工特别好,捏个小人、做个模型,比写作文有天赋多了;有的孩子动手能力强,拆个机器再装回去顺顺当当,将来搞机械、搞设计,可能比刷题强多了。可家长偏不认,非得说“不行,先把书读好再说”。

结果呢?孩子在不适合自己的赛道上耗尽了所有热情,最后落得两头空。

说白了,家长真正需要做的,不是幻想孩子能“弯道超车”,而是接受孩子的实际水平,帮他们找到合适的位置。

所以,别总想着所有孩子都能通过高考逆天改命。

真正的教育,不是硬生生把人往同一个模子里塞,而是给他们足够的空间,让他们能找到属于自己的可能性。

毕竟,人生的赛道从来都不止一条,不是吗?