在物理学史上,很少有实验像 “电子双缝干涉实验” 这样,既推动了科学进步,又让无数人感到 “细思极恐”。

这个看似简单的实验,用电子取代了光,却观测到了违背宏观常识的现象,甚至动摇了人类对 “客观世界” 的基本认知 —— 它仿佛在告诉我们:世界的真相,可能比我们想象的更诡异,甚至 “观测” 本身,就能改变现实。

要理解实验的 “恐怖之处”,首先得从基础的 “双缝干涉” 现象说起。

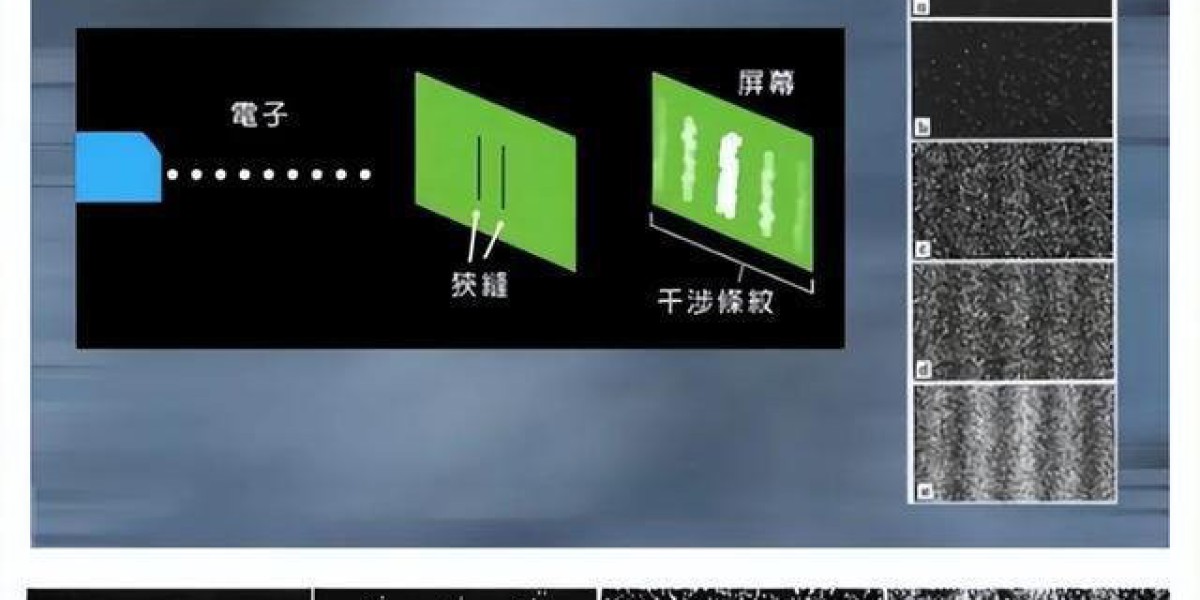

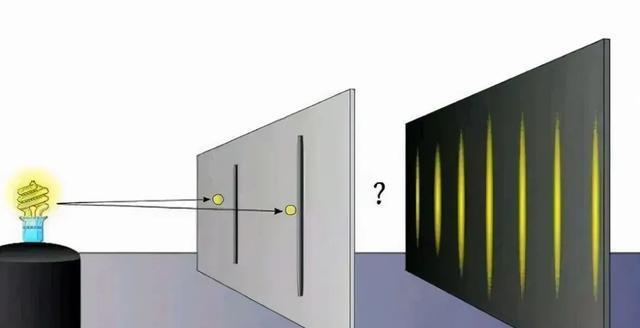

早在 19 世纪,科学家就发现:当一束光通过两条平行的狭缝后,会在后方的屏幕上形成明暗相间的 “干涉条纹”。这是因为光具有 “波动性”,就像水波穿过两个小孔后,会在水面形成相互叠加或抵消的波纹 —— 明条纹是波峰与波峰叠加的结果,暗条纹是波峰与波谷抵消的结果。这一现象符合经典波动理论,当时的科学家们并未觉得异常。

但随着量子力学的发展,问题开始变得诡异。

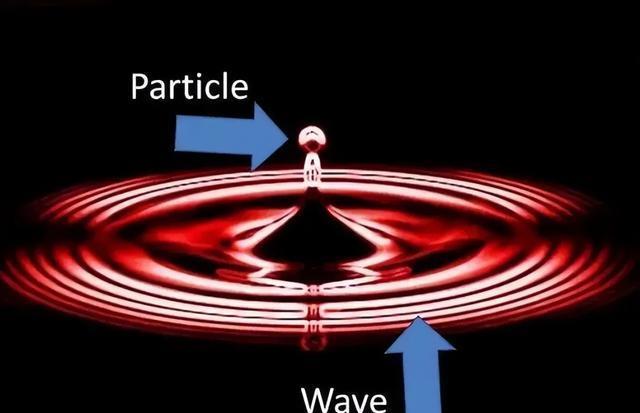

20 世纪初,物理学家证实 “光具有波粒二象性”—— 它既像波,又像粒子(比如光子)。那如果把 “粒子” 通过双缝,会发生什么?为了验证这一点,科学家设计了 “电子双缝干涉实验”—— 电子是典型的粒子,带负电、有质量,肉眼虽不可见,但能通过探测器观测到。

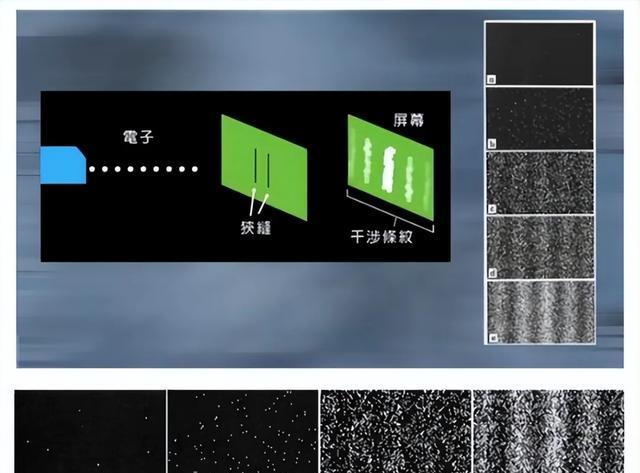

实验的第一阶段:让电子连续通过双缝,不观测电子的运动路径。结果出乎意料 —— 屏幕上居然出现了和光一样的 “干涉条纹”!这意味着,作为粒子的电子,仿佛 “同时通过了两条狭缝”,并与 “自己” 发生了干涉。

要知道,在宏观世界里,一颗子弹不可能同时穿过墙上的两个洞,还在后方靶纸上留下干涉痕迹。电子的这种表现,打破了 “粒子只能沿一条路径运动” 的常识,第一次让科学家感到 “不对劲”。

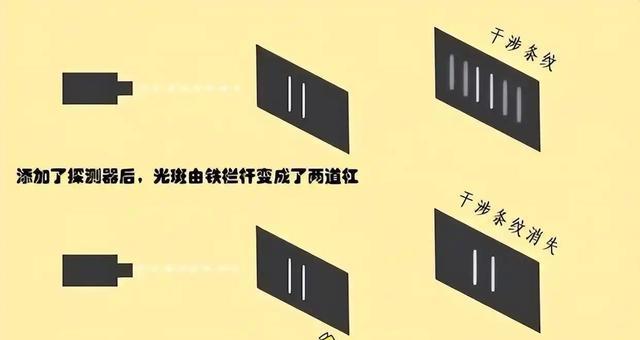

更恐怖的还在后面 —— 实验的第二阶段:为了弄清电子到底是如何 “同时通过两条狭缝” 的,科学家在双缝旁安装了探测器,试图观测电子的运动路径(即确定电子是从左缝还是右缝通过)。

可就在加入探测器的瞬间,诡异的事情发生了:屏幕上的干涉条纹消失了,取而代之的是两条清晰的 “亮斑”,就像子弹穿过双缝后,在靶纸上留下的两个弹孔!

这意味着什么?电子仿佛 “知道自己被观测了”—— 当没有观测时,它表现出 “波动性”,同时通过双缝产生干涉;当有观测时,它立刻切换成 “粒子性”,只沿一条路径运动,不再产生干涉。

这种 “观测决定状态” 的现象,完全违背了宏观世界的逻辑 —— 在我们的认知里,物体的状态是客观存在的,不会因为 “是否被看到” 而改变。比如,一颗苹果无论你看或不看,它都是红色的、圆形的;但电子的状态,却会因 “观测” 而改变,这就像 “你不看月亮时,月亮就不存在” 一样,让人难以接受。

更令人毛骨悚然的是后续的 “延迟选择实验”—— 科学家对电子双缝实验做了改进:不在双缝旁安装探测器,而是在电子通过双缝后、到达屏幕前的 “中途” 安装探测器,也就是 “等电子已经通过双缝后,再决定是否观测它的路径”。

按照常理,电子是否通过双缝、是否发生干涉,是已经发生的 “过去事件”,后续的 “观测” 不应该影响过去的结果。但实验结果再次颠覆认知:如果在中途开启探测器,屏幕上依然没有干涉条纹;如果中途关闭探测器,干涉条纹又会重新出现。

这仿佛在说:“未来的观测,能改变过去的事实”。电子在通过双缝时,似乎 “预先知道” 自己之后是否会被观测,从而提前决定表现出波动性还是粒子性。这种 “因果倒置” 的现象,彻底打破了人类对 “时间顺序” 和 “因果关系” 的认知 —— 我们一直认为 “先有因,后有果”,但电子双缝实验却暗示:“果”(观测)可能会反过来影响 “因”(电子的运动状态),这简直超出了正常的逻辑范畴,怎能不让人感到 “恐怖”?

实验的 “恐怖” 根源,还在于它动摇了 “客观实在性” 的根基。

在经典物理学中,世界是 “客观存在” 的,无论人类是否观测,物理规律和物体状态都不会改变。但电子双缝实验却表明:微观世界的规律,可能依赖于 “观测者” 的存在。

如果连 “电子的运动状态” 都能被观测改变,那我们所处的宏观世界,会不会也是 “观测” 的结果?甚至我们眼中的 “现实”,会不会只是一种 “共识”,而非绝对的客观存在?这种对 “世界真实性” 的怀疑,是实验最让人感到不安的地方。

当然,电子双缝干涉实验的价值,远不止 “制造恐怖感”。它揭示了量子世界的核心规律 ——“波粒二象性” 和 “观测者效应”,为量子力学的发展奠定了基础。如今,基于这些规律,人类发明了半导体芯片、量子计算机、核磁共振等改变生活的技术。但实验带来的哲学思考,至今仍未停止:微观世界的诡异现象,是否意味着我们对宇宙的认知还存在巨大盲区?“客观世界” 真的存在吗?

或许,电子双缝干涉实验的 “恐怖”,恰恰在于它提醒我们:人类的常识和经验,只适用于宏观世界;当我们探索微观、宇宙等超出日常经验的领域时,必须放下固有的思维定式,接受世界的复杂性和未知性。这种 “打破认知” 的过程或许会让人不安,但正是这种不安,推动着人类不断接近宇宙的真相。

编辑:陈方