本文转自:黔西南日报

黄仕泽 王双全 匡维明 谭化文

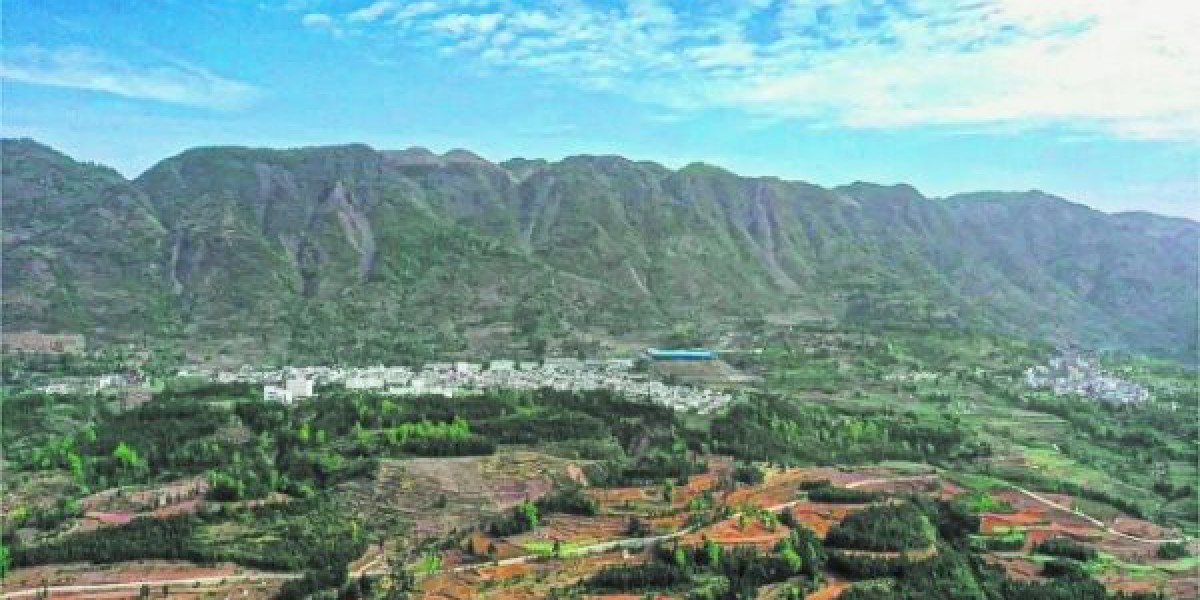

坡脚村全貌

在普安县楼下镇东北部,有一个被群山环抱、被泥堡河滋养的村落——坡脚村。这里地处两县五村交汇之地,普(安)马(岭)、关(地)打(锣田)等公路穿村而过,交通便利的背后,藏着一段跨越数百年的民族文化传承史。从明初的屯堡文化印记,到如今鲜活的花灯表演、庄重的家族祭祀,再到承载记忆的古桥古道,坡脚村的每一寸土地,都在诉说着属于它的文化故事。

“正月里来正月正,花灯闹春喜盈盈;唱支山歌给党听,家乡变化暖人心。”每到逢年过节,普安县楼下镇坡脚村的花灯声就会响彻村寨,这是村民们最引以为傲的文化符号,也是黔西南州民间艺术的生动缩影。20世纪80年代后,村里的年轻人自发组织起花灯队,将孝顺老人、政策宣传、村寨变迁等内容融入表演,让这门传统艺术有了新的时代内涵。如今,坡脚村拥有三支各具特色的花灯队,它们如同三颗璀璨的明珠,照亮了当地的民族文化舞台。

羊屯花灯队:23年坚守,从村寨走向跨省舞台

羊屯花灯队的故事,要从2000年8月说起。当时,村民陈如芬牵头,召集朱红珍、陈吉梅等几位热爱文艺的姐妹,组建了这支队伍。起初,她们只是在村里表演,道具简陋,服装朴素,但凭借着对花灯的热爱,硬是把“小场子”办得有声有色。2010年,由于部分队员因家务繁忙或外出打工,队伍一度面临解散的危机。就在这时,朱红珍站了出来,重新召集队员,补充了景晓爱、江洪英等新鲜血液,还自费添置了音响、电子琴、狮子装饰衣物等道具,让队伍重焕活力。

如今的羊屯花灯队,足迹遍布黔西南州各个村寨,还远到安顺、六盘水,甚至跨越省界到云南省罗平县演出。队员们既能表演传统的《八仙贺寿》《夫妻观灯》,也能编排反映新时代农村变化的《五改五化幸福来》《乡村振兴谱新篇》,每一场演出都赢得满堂喝彩。“只要乡亲们喜欢,我们就会一直唱下去、跳下去。”朱红珍的话,道出了所有队员的心声。

赵屯花灯队:十年初心,用表演传递邻里温情

比羊屯花灯队晚九年成立的赵屯花灯队,同样有着动人的故事。2009年,黄有翠看到羊屯花灯队的热闹景象,心里痒痒的,便发动赵屯的姐妹们组建了自己的花灯队。队员赵显巧、杨三琴、刘八花等人都是普通村民,白天忙着种地、照顾家庭,晚上就聚在村委会的院子里排练,常常练到深夜。

赵屯花灯队的表演,最讲究“接地气”。她们的节目里,有劝诫子女孝顺父母的《婆婆也是妈》,有宣传生育的《生男生女一样好》,还有表现邻里互助的《远亲不如近邻》。每到春节,她们都会挨家挨户拜年表演,不需要报酬,只要一碗热茶、一句夸赞,就足以让队员们开心好几天。“我们不图别的,就想让村里更热闹,让大家的关系更亲近。”黄有翠笑着说。

坡脚花灯队:“楼下姐妹”,让花灯融合多元艺术

2011年成立的坡脚花灯队,还有一个更亲切的名字——“楼下姐妹花灯队”。领队罗林花是个“敢想敢干”的人,她觉得传统花灯不能只局限于歌舞,还应该融入更多元的艺术形式。于是,她带领队员张洪丽、张洪仟等人,在表演中加入了舞狮、小品、摄影等元素,让花灯队变成了“多功能文艺队”。

元宵节时,队员们穿着鲜艳的服装,舞着狮子走街串巷,狮子摇头摆尾,时而跳跃,时而打滚,引得孩子们追着跑;重阳节慰问老人时,她们会表演小品《养老新政暖人心》,用幽默的语言让老人们了解国家政策;村里有活动时,她们还会用相机记录下精彩瞬间,制作成相册送给村民。“我们想让花灯不仅仅是‘看’的,更是‘参与’的、‘记忆’的。”罗林花说,这支队伍就像一个大家庭,姐妹们在传承文化的同时,也收获了满满的幸福感。

坚守:家族祭祀与非遗传承,让古老习俗焕发新生

在坡脚村,羊屯、赵屯两大片区分别以黄姓、赵姓村民为主,这两大家族世居于此,形成了独具特色的家族文化,其中最具代表性的,便是传承至今的传统祭祀文化。每年清明、冬至等重要节日,黄氏、赵氏族人都会聚集在祠堂或祖坟前,举行庄重的祭祀仪式,上香、献酒、诵读祭文,缅怀先祖,祈求家族兴旺。

这种祭祀文化,不仅是对先祖的追思,更是对家族精神的传承。在祭祀仪式上,族老们会向年轻人讲述家族的历史故事,教导他们要勤劳、善良、团结,要不忘根、不忘本。而如今,这份文化传承有了更正式的“身份”——返乡居住的北京市退休教师黄仕泽,凭借着对家族文化的深入研究和坚守,成功申报成为“中华民间祭祀非遗传承人”。

黄仕泽是土生土长的坡脚村人,退休后他放弃了城市的舒适生活,回到家乡,致力于村志编写和文化传承。为了整理黄氏家族的祭祀习俗,他走访了村里的老人们,查阅了大量的家族族谱和历史资料,将口头流传的祭祀流程、祭文内容整理成册,还对祭祀礼仪进行了规范,让这一古老习俗更加系统、完整。

印记:百桥与链子路,古建古道里的文化记忆

除了活态传承的民俗艺术,坡脚村还有两处承载着厚重历史的文化印记——百桥古桥与链子路古道,它们如同沉默的“历史见证者”,诉说着这片土地曾经的故事。

在泥堡大河坡脚流域的百桥寨子河边,有一座修建于清朝末年的石拱桥,当地人称之为“百桥”。这座桥的修建,还流传着一个充满传奇色彩的故事。

相传清朝末年,百桥寨子(当时称岗坡寨下寨)的陈氏族中有一位老人去世,族人请来了兴义鲁屯的李姓道士先生。李先生在河边放河灯、撒谷糠,没想到第二天,鲁屯村民在龙潭挑水时,发现了漂浮的谷糠。原来,鲁屯龙潭的水源,正是来自岗坡寨下寨的河边,而泥堡大河隔断了鲁屯与岗坡寨。

为了方便村民过河,李先生自掏腰包,请石匠修建了这座石拱桥。当时,岗坡寨、邱家寨的上百名村民都主动前来帮忙做义工,“百桥”因此得名。后来,居住在岗坡寨下寨的陈氏、廖氏等家族,也将自己的村落改名为“百桥”,让这座桥成为了村寨的象征。

如今,百桥依然横跨在泥堡河上,桥面的石板被岁月磨得光滑,桥身的石缝里长出了青苔,但它依然坚固如初,默默地为村民们提供着便利。

在坡脚村,还有一条特殊的古道——“链子路”,它的背后,是村民吴老万“散尽家财修路人”的感人故事。

吴老万出生于清朝光绪年间,青年时期以帮商人挑担子为生。由于当时交通落后,物资运输全靠人挑马驮,吴老万常年跟随老板往返于黄草坝(今兴义)、新城(今兴仁)等地,深知交通不便对家乡发展的制约。后来,吴老万凭借自己的努力,做起了粮油生意,还结识了一位云南商人。一次,他救助了遭匪抢劫的云南商人,商人感念其恩情,不仅赠送财物,还介绍他转行做牛马生意。几年后,吴老万成为了家财万贯的“吴百万”。

致富后的吴老万没有忘记家乡,他深知“要想富,先修路”,于是决定修建一条从坡脚村岗坡寨通往黄草坝的道路,方便村民与外界通商。这条路宽约2米,用石头和泥土铺垫,采用“多处开工、多段连接”的方式修建,因此被村民们称为“链子路”。为了修路,吴老万散尽千金,还亲自到工地监督。然而,天不遂人愿,由于资金耗尽,加上他遭遇匪劫身亡,这条路最终只修到了文家祖坟处,未能完全贯通。

如今,“链子路”的大部分路段已经被杂草覆盖,有些地方甚至垮塌淹没,但吴老万的故事却在坡脚村代代相传。村民们说,吴老万的“富民梦”虽然没有实现,但他的精神却激励着坡脚人——无论是后来修建公路,还是发展产业,大家都传承着这份“敢想敢干、回报家乡”的精神。

从明初的屯堡文化,到如今的花灯表演、祭祀传承;从百桥的“龙脉传说”,到链子路的“富民故事”,坡脚村的民族民间文化,就像一条奔流不息的长河,既承载着历史的厚重,又焕发着时代的活力。在这里,每一个习俗、每一处古迹、每一个故事,都是村民们对文化的坚守,也是黔西南州民间文化宝库中最珍贵的财富。未来,随着乡村振兴的推进,坡脚村的文化故事,还将继续书写新的篇章。

作者:通讯员 黄仕泽 王双全 匡维明 谭化文

栏目:乡愁印迹 村史村事