本文转自:忻州日报

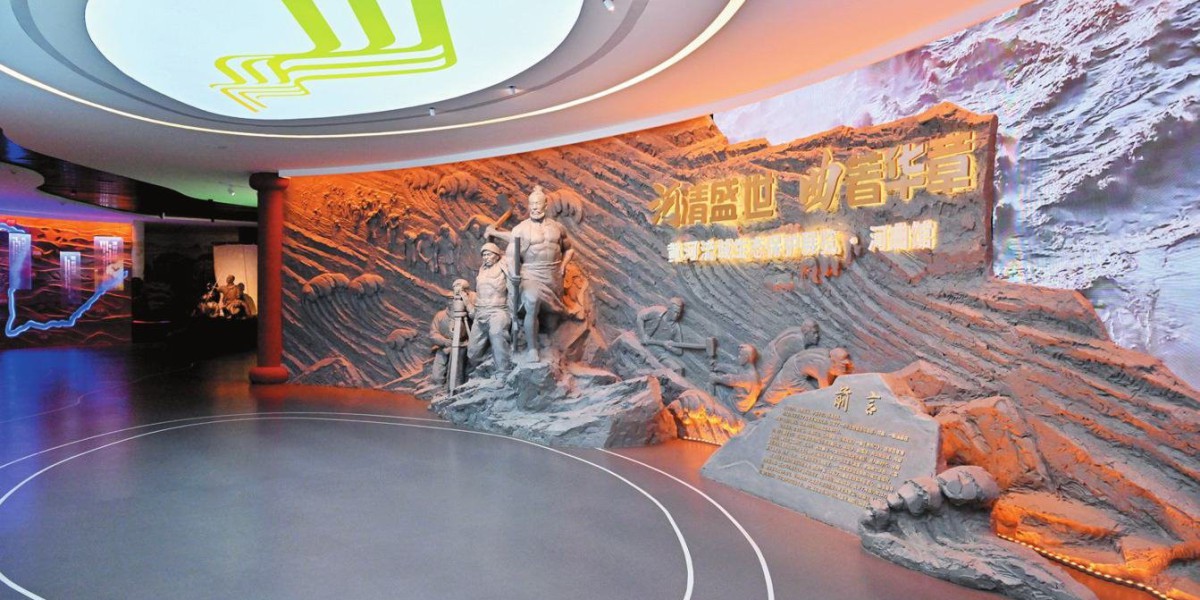

河清盛世曲著华章

——黄河流域生态保护展览·河曲馆见闻

本报记者 乔龙飞

黄河流域生态保护展览·河曲馆的弧幕影院。本报记者冯晓磊摄

沿着黄河蜿蜒的足迹走进河曲县,临隩公园内一座1900平方米的黄河流域生态保护展览·河曲馆正以“河清盛世曲著华章”的主题诉说着这片土地与母亲河的千年情缘,五大篇章的展陈如黄河九曲连环,将70年治黄史诗徐徐铺展。

在第一篇章“大河之曲·迹忆沉浮”展区,一组“走西口”雕塑群让人驻足——衣衫褴褛的先民们肩扛行囊跋涉在黄土坡上,凝固的姿态里藏着明清时期的苦难记忆。转角处,解放初期的残破土地照片与当代郁郁葱葱的河曲全景照片形成震撼对比,无声诉说着“无山不绿,有水皆清”的治理理念如何照进现实。

“新中国成立后,河曲人用70年改写了这部苦难史。”随着讲解员王昭怡的引导,第二篇章“大河之韵·生态保护”展区的光影渐亮。“看,这是贺六十九带领村民造林护岸的场景复原。”顺着讲解员的手势,50年代劳模贺六十九的雕像在光影中栩栩如生,他手中的铁锹与背后万亩林海的微缩模型定格成一个永恒画面。“生前造林、死后看树”的苗二满红铜像前,幻影成像技术正演绎他发明的“沙枣树抗旱栽培法”,60年代“以粮为纲,治山治水”的标语墙记录着那个年代的奋斗激情。最引人注目的是王海元带领280名劳力“首战掏泥沟”的群雕:刺骨寒风中,共产党员们用带血的双手在流沙中筑坝,雕塑底座上印有“青山绿水一盆花,光棍寡妇安下了家”的民谣,道出了治沙人用苦累换来的幸福。

转过“治沙成果”弧幕屏,第三篇章“大河之美·生态经济”展区的科技感扑面而来。“河曲之眼”异形LED矩阵上,智能手环互动装置正演示着这座煤炭大县的绿色蜕变。“上榆泉煤矿成为全市第一个全矿井达到中级标准的智能化生产矿井。”工作人员操作着全息沙盘,磷酸铁锂材料生产线、矿山机械服务基地的影像在LED矩阵上流转。转身遇见由红葱、糜子等农产品拼贴而成的8米长卷《鸟瞰河曲》,54万亩耕地与“两干十支,十河六库”水网工程的模型,诠释着“杂粮之都”如何将生态优势转化为产业优势。

“因河而生的不仅是产业,更是文化血脉。”步入第四篇章“大河之魂·黄河文化”展区,明代长城砖与《河曲县志》古籍并置陈列,讲解员轻声介绍说:“这里是黄河与长城‘双龙并行’之地,杨家将练兵的石锁至今留有刀痕。”耳畔忽然飘来悠扬的山曲,古戏楼造型的舞台上,《走西口》选段正精彩上演,台下的互动装置允许观众转动胶片聆听不同年代的唱腔。台下展柜里,明长城砖与河灯会彩灯交相辉映,《大禹治水》《娘娘滩传说》的连环画引人注目。

在第五篇章“大河之梦·生态和谐”展区的弧幕影院里,《河清盛世曲著华章》主题影片展现着新时代图景:国家园林县城的林荫道上,光伏板与古长城交相辉映;黄河湿地公园里,黑鹳与白天鹅掠过水面;整沟治理后的山坡上,民宿集群飘起袅袅炊烟。

走出展馆,落日余晖为黄河披上金纱,西口古渡的游客们正用手机记录晚霞中的护岸林。这座浓缩了70年治黄史诗的展馆,恰如黄河岸边的一座精神灯塔,指引忻州儿女在生态保护与高质量发展之路上奋进前行。