教育,不是为了筛掉“不同的人”,而是让每一个人都能找到适合自己的成长之路

正值开学季,许多学生通过招生考试迈入人生新阶段,今年19岁的李同学却因自闭症在报到当天突然被劝退。

据澎湃新闻报道,李同学通过广东省残疾人联合会(以下简称“广东省残联”)选拔、推荐,报考广东省机械技师学院,并被录取至计算机网络应用专业。然而,开学报到当天,却遭到了工作人员的当面劝退,“不收自闭症学生”。李同学无法入学,而其他学校的招生时间也已结束,他也因此被卡在了求学的路上。与他相似的还有一位自闭症同学,报到之后,被以同样的理由劝退了。

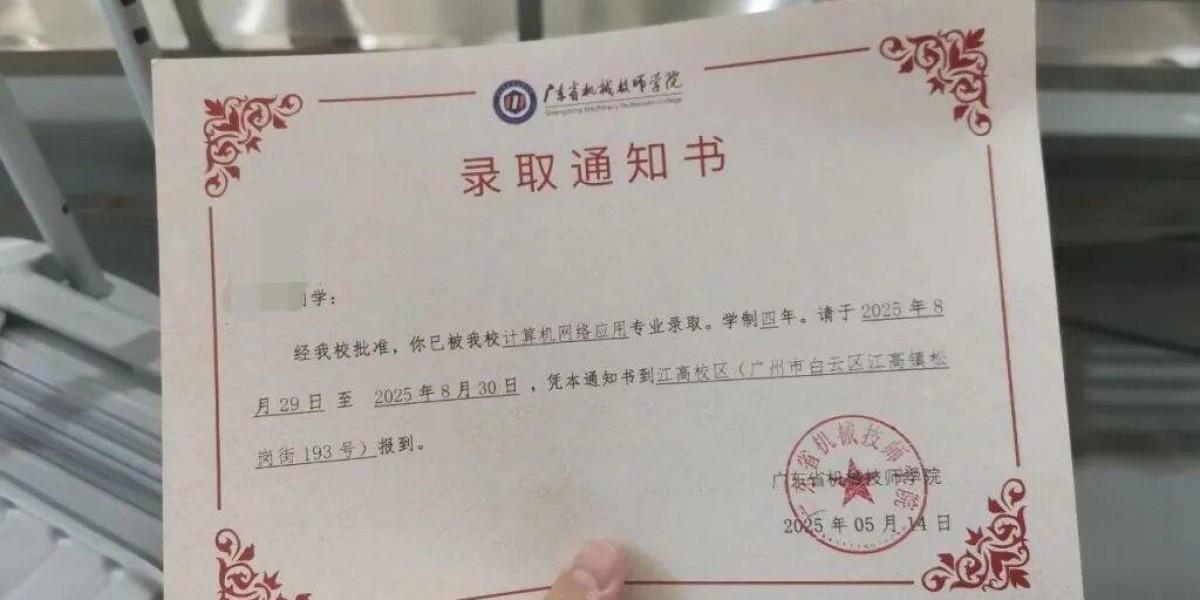

广东省机械技师学院为李同学发放的录取通知书。图据澎湃新闻

尽管校方拿出《广东省残联关于做好2025年残疾人学生职业技能人才培养工作的通知》,说只招肢体残疾学生,但《通知》中的原文表述是:“该项目的招生对象以肢体残疾及言语残疾学生为主”,其实就是没有完全排除其他残疾类型的意思。如果只招肢体残疾及言语残疾学生,那么李同学为何能成功报名?他提交了残疾人证,编号后两位数字54代表着残障类型和等级,一般人可能不了解这个编号的意思,但作为专门面向残疾学生的招生工作,要负责审核证件,不该显得如此外行。

事实上,据家属介绍,李同学症状较轻,日常自理没有问题,顺利完成了小学到职高的学业,还在特教班的竞争中脱颖而出。然而,一切转变就发生在入学填表的那一刻。因为家长说了一句“孩子是自闭症”,校方态度急转直下,“你们不可能学得下去,状况会变得越来越差”。换句话说,决定他能不能上学的,似乎不是李同学的实际情况,而是校方对“自闭症”的某种刻板印象——他本人表现如何不重要,重要的是他身上的标签。何谓歧视?这就是赤裸裸的歧视。

有法律人士指出,录取通知书发出,说明双方教育服务合同已成立,学校没有理由单方解除。残疾人保障法明确,残疾人享有平等接受教育的权利。《普通高等学校招生体检工作指导意见》也并未将自闭症列入可以拒收的严重疾病名单。这些法律和规范无一不是在强调:不能因为残疾而剥夺一个人受教育的机会。

耐人寻味的是,据报道,李同学被录取的升学项目本身就是残联与学校合作的一个残障项目。服务残障人士,却用偏见和傲慢切断了自闭症学生的求学路。如果任由学校设置门槛,难免会让更多相似困境的家庭寒心。退一万步说,就算这次招生不收自闭症,也是校方在招生流程上出现了疏漏,没有事前声明、事中审核,那么,事后补救的责任,显然不能让学生个人来承担。

李同学的遭遇不是个例。新闻评论区也反映了刻板印象的顽固,比如有网友就说“自闭症孩子会大喊大叫,影响别的同学”,可实际上,自闭症是一种神经发育障碍性疾病,主要症状是社会交往障碍、语言发育障碍、行为刻板等,不同的人,程度不一样,干预效果不一样。轻度的孩子,明明具备学习能力,却因为一个标签被拒之门外;重度的孩子,往往需要更多干预矫正和社会支持,而不是陷入孤立无援的处境。李同学和他的父母已经足够努力,可“李同学们”的努力,更需要社会看得见、接得住。

要打破这样的局面,还需多方合力。制度层面,需进一步明确学校的责任,杜绝以“残疾类别”为由的歧视性拒收;资源层面,要增加随班就读的支持力量,为普通学校提供专业辅导和心理干预的能力,帮助更多的自闭症孩子求学。而就整个社会而言,需要消解“自闭症”的刻板印象,培育公众对差异的理解和尊重。教育,不是为了筛掉“不同的人”,而是让每一个人都能找到适合自己的成长之路。

红星新闻特约评论员 马青

编辑 汪垠涛

红星评论投稿邮箱:hxpl2020@qq.com

(下载红星新闻,报料有奖!)