“如果把原子放大到足球场大小,原子核只相当于场中央的一颗玻璃弹珠,电子则像看台上的几粒尘埃,其余空间全是虚无”—— 这个经典比喻,让很多人困惑:既然构成万物的原子 99% 都是 “空” 的,为什么我们触摸桌子时能感受到坚硬的质感?为什么苹果、石头、甚至我们的身体,看起来都是实实在在的 “实体”?

其实,这种 “虚无” 与 “实体” 的矛盾,源于对原子结构的表层理解,忽略了原子内部 “看不见的作用力” 和人类感知的底层逻辑 —— 正是这些 “非实体” 的力量,让 “空” 的原子构建出了充满 “实体感” 的宇宙万物。

要解开这个谜题,首先得准确理解原子的 “虚无” 到底是什么。

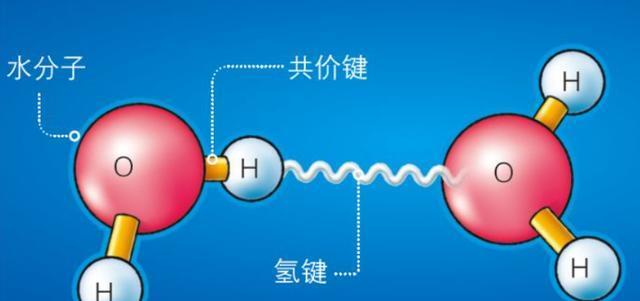

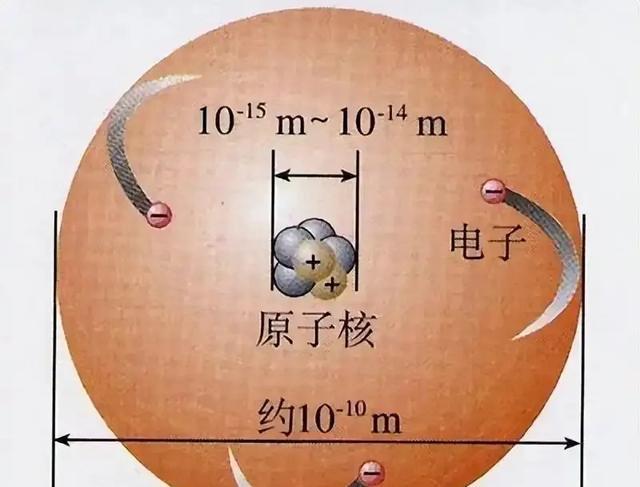

原子由原子核和核外电子构成:原子核带正电,体积仅占原子的 10?1?(相当于足球场中的弹珠),却集中了原子 99.9% 以上的质量;核外电子带负电,质量仅为质子的 1/1836,在原子核外的 “电子云” 中随机运动,电子云的范围就是原子的边界。

所谓 “原子 99% 是虚无”,指的是原子核与电子之间的 “空旷区域”—— 这里没有任何实体粒子,只有传递电磁力的光子和维持量子态的能量场。但 “空旷” 不等于 “毫无作用”,这片 “虚无区域” 中存在的电磁力,才是决定万物 “实体感” 的关键。

宏观物体的 “实体感”,本质上是原子间电磁力的 “相互排斥”。

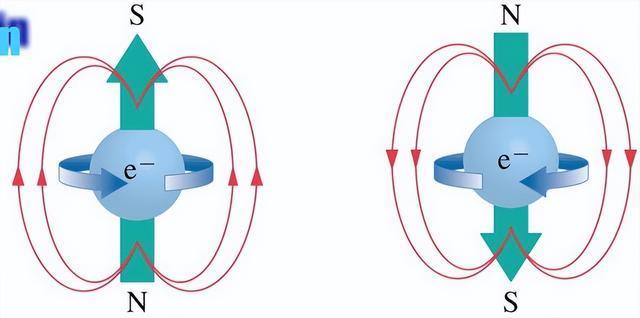

当你用手触摸桌子时,你手上的原子与桌子的原子并未 “真正接触”—— 两者核外的电子都带负电,根据 “同种电荷相互排斥” 的电磁规律,电子之间会产生强大的排斥力。这种排斥力会通过原子传递到你的神经末梢,让你感受到 “阻挡感”,进而产生 “桌子是坚硬实体” 的认知。

打个比方:就像两个带磁性的磁铁,同名磁极靠近时会相互排斥,即使没有直接接触,也能感受到对方的 “力场”;原子间的电磁排斥力,比磁铁的磁力强得多,足以支撑起宏观物体的形态,让我们无法 “穿过” 物体。

这种电磁排斥力的强度,远超我们的想象。

以钢铁为例,其原子间的电磁力能抵抗巨大的外力:一根直径 1 厘米的钢绳,能吊起约 1000 公斤的重物,这正是钢原子间电磁力 “凝聚” 的结果。如果没有这种排斥力,原子的 “虚无” 特性会立刻显现 —— 物体将失去固定形态,甚至会像幽灵一样相互穿透。但正是因为电磁力的存在,原子虽然内部空旷,却能像 “带刺的球” 一样,通过排斥力相互支撑,构建出桌椅、山石、人体等具有固定形状和硬度的宏观物体。

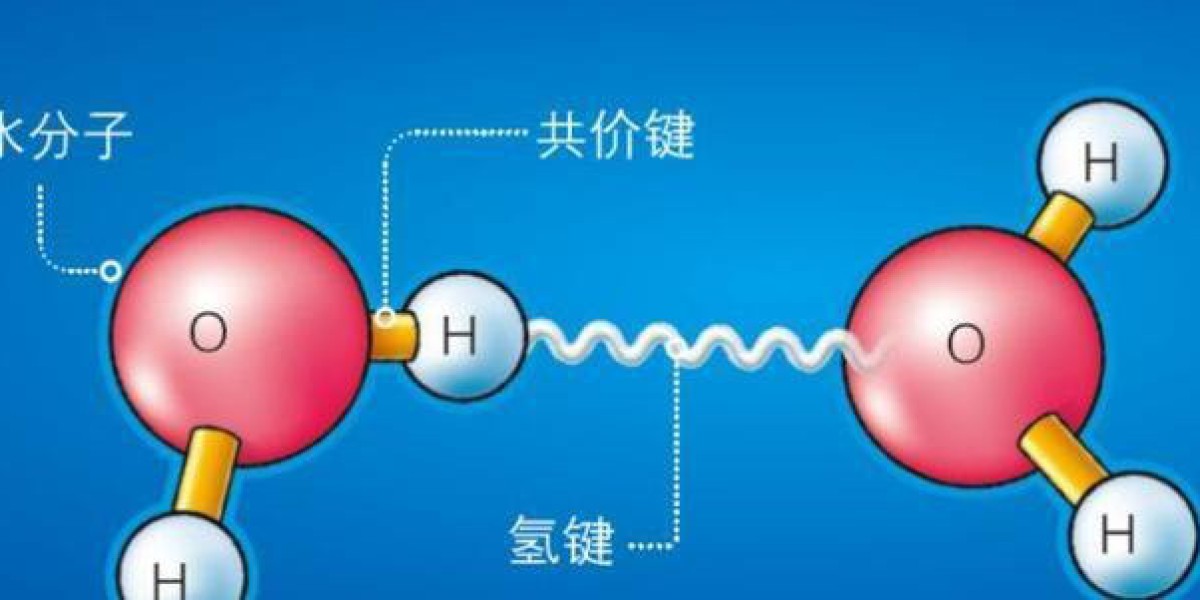

除了电磁排斥力,原子间的化学键 “相互吸引”,让原子形成稳定的分子和结构,进一步强化了 “实体感”。

不同原子的电子会通过共享、转移等方式形成化学键,将分散的原子连接成分子(如两个氢原子和一个氧原子形成水分子),再由分子构成更大的物质结构(如水分子聚集成液态水,碳原子通过共价键形成金刚石)。化学键的本质也是电磁力的一种表现 —— 原子通过调整电子分布,让正负电荷的吸引力与排斥力达到平衡,形成稳定的结合状态。

比如金刚石之所以是自然界中最坚硬的物质,是因为每个碳原子都与周围四个碳原子形成稳定的 “共价键”,构建出三维网状结构,原子间的作用力极强,很难被外力破坏;而石墨虽然也是由碳原子构成,但其原子通过层状共价键结合,层间作用力较弱,所以质地柔软,可用于书写。无论是坚硬的金刚石还是柔软的石墨,它们的 “实体形态” 和物理特性,都源于原子间化学键的 “吸引与平衡”—— 正是这种 “非实体” 的作用力,让 “空” 的原子组合成了具有不同质感的宏观物质。

人类的 “感知方式”,也让我们更容易将 “原子构建的物体” 认知为 “实体”。

我们的视觉、触觉、听觉等感官,都是通过接收物质传递的 “信号” 来判断其属性:视觉依赖物体反射的可见光(光子与原子电子相互作用的结果),触觉依赖原子间的电磁排斥力,听觉依赖物体振动传递的声波(本质是原子的机械运动)。这些信号经过大脑处理后,会转化为 “颜色”“硬度”“形状” 等直观认知,而大脑会自动将这些属性整合为 “实体” 的概念 —— 我们从未直接 “看到” 原子的虚无,只能通过宏观信号感知物体的整体特性,自然会将其判断为 “实体”。

举个简单的例子:我们看到苹果是红色的,是因为苹果表皮的原子吸收了其他波长的光,只反射红光;我们触摸苹果能感受到光滑和弹性,是因为苹果表皮细胞的原子与手指原子之间的电磁力既排斥又有一定缓冲(细胞结构的弹性)。这些感知信号都与原子的 “虚无” 无关,只与原子间的相互作用有关,大脑自然会将苹果判定为 “红色、光滑、有弹性的实体”。

值得注意的是,原子的 “虚无” 并非绝对的 “空无一物”,其 “空旷区域” 中还存在量子场和能量,这些也是构成 “实体感” 的潜在因素。

根据量子场论,原子内部的 “虚无” 其实是充满能量的 “量子真空”,电子、光子等粒子都是量子场的 “激发态”;原子核与电子之间的空间中,还存在传递强核力、弱核力的介子、中微子等粒子(虽然它们作用范围极小,不直接影响宏观实体感)。这些量子层面的 “非实体存在”,虽然无法被人类直接感知,却维系着原子的稳定结构,为宏观物体的 “实体性” 奠定了基础。

总结来说,原子内部的 “虚无” 是空间上的 “空旷”,但原子间的电磁力、化学键等 “看不见的作用力”,以及人类感知的底层逻辑,共同构建了宏观万物的 “实体感”。我们感受到的 “实体”,不是原子本身的 “实心”,而是原子通过相互作用形成的 “整体效果”—— 就像用无数根细线编织成的渔网,虽然每根线之间有空隙(类似原子的虚无),但整体却能形成稳定的结构,甚至能承载重量(类似物体的实体感)。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超