从挑着货担走街串巷的“鸡毛换糖”,到直播间里喊出“全球包邮”的跨境电商,义乌这座以商贸闻名的城市,用几十年时间完成了从传统集市到全球贸易枢纽的蜕变。一根扁担挑起的生意,如今已化作覆盖230多个国家和地区的国际物流网络,见证了中国民营经济在时代浪潮中的创新与突破。

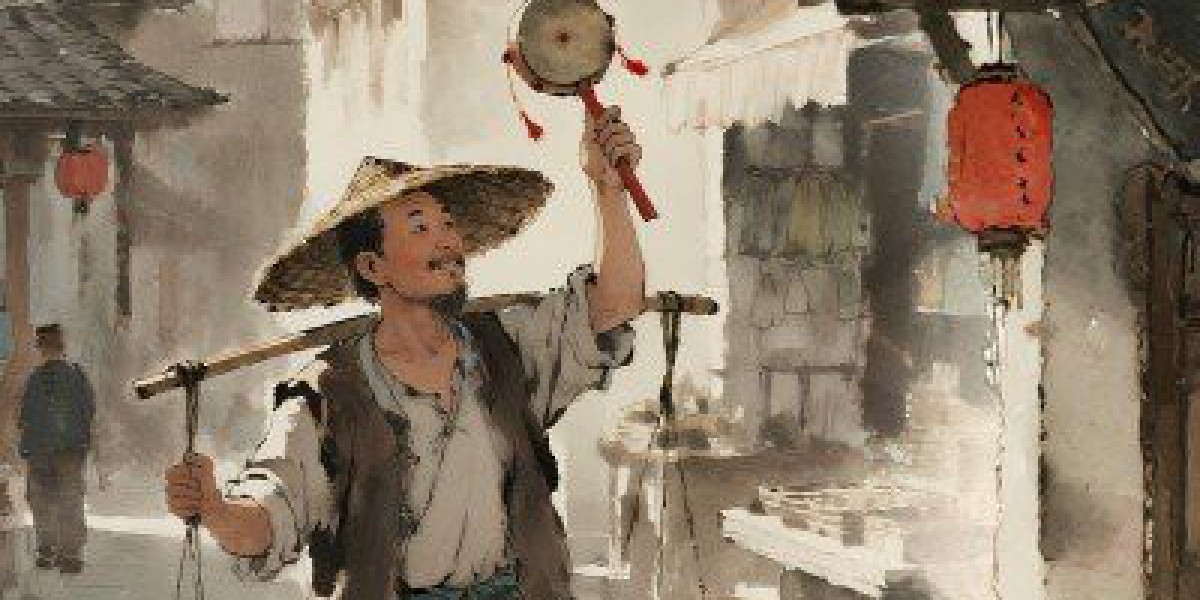

上世纪七八十年代,义乌商贩们肩挑竹筐,用红糖、针线等小商品换取农户家中的鸡毛,这些鸡毛再加工成肥料或鸡毛掸子,形成了“以物易物”的原始贸易模式。这种看似简陋的交易方式,实则蕴含着市场经济的萌芽——通过满足供需双方的需求,构建起最初的商业生态。随着改革开放的推进,义乌人将这种灵活的交易模式升级为固定摊位,1982年义乌第一代小商品市场建成,1800多个摊位汇聚了来自全国的货源,日均客流量突破万人。

进入21世纪,义乌的商贸形态再次发生质变。2005年,义乌中国小商品城集团上市,标志着市场从“地摊经济”向“品牌化、国际化”转型。与此同时,电商的崛起为传统商贸注入新动能。2014年,义乌跨境电商综合试验区获批,商家通过阿里巴巴国际站、速卖通等平台,将商品直接卖给海外消费者。数据显示,2023年义乌跨境电商交易额突破1200亿元,占全市外贸总额的近三分之一,“全球包邮”成为新的贸易标签。

支撑这场持续数十年的变革的,是义乌人骨子里的“三敢精神”——敢闯市场禁区、敢创交易模式、敢卖全球需求。当其他地区还在观望个体经济时,义乌已放开市场准入;当传统外贸依赖中间商时,义乌商家已直接对接海外消费者;当物流成本成为跨境贸易瓶颈时,义乌构建起“义新欧”中欧班列、国际航空货运等立体化通道。这种精神不仅体现在商业领域,更塑造了城市的基因:2023年,义乌市场经营主体突破100万户,相当于每1.3个常住人口就拥有一个市场主体。

从“鸡毛换糖”到“链通全球”,义乌的蜕变是中国市场经济发展的缩影。这里没有天然的港口或资源,却凭借对市场需求的敏锐捕捉和持续创新,将小商品做成了大产业。如今,每天有超过2000个集装箱从义乌出发,运往世界各地;每分钟就有3000件快递发往全球。这座城市的商业传奇,仍在用新的方式续写。