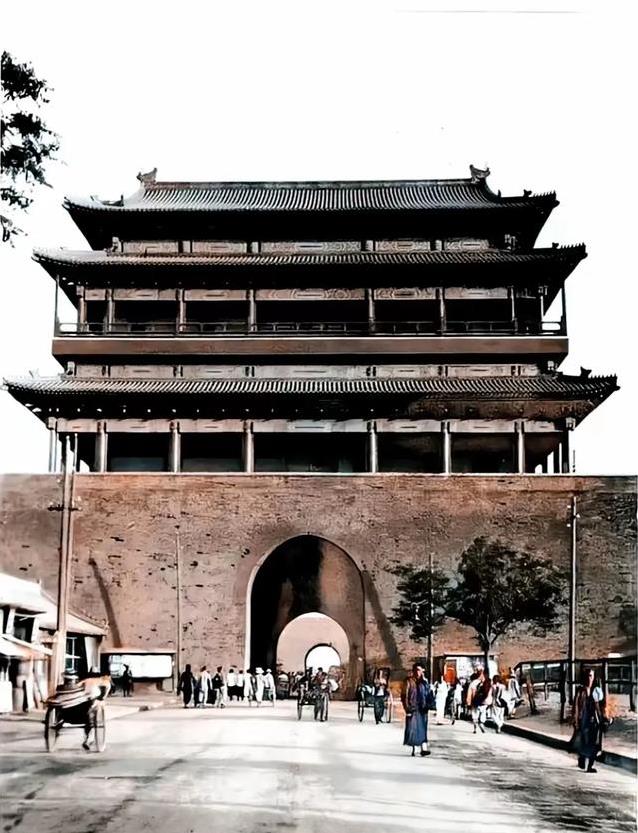

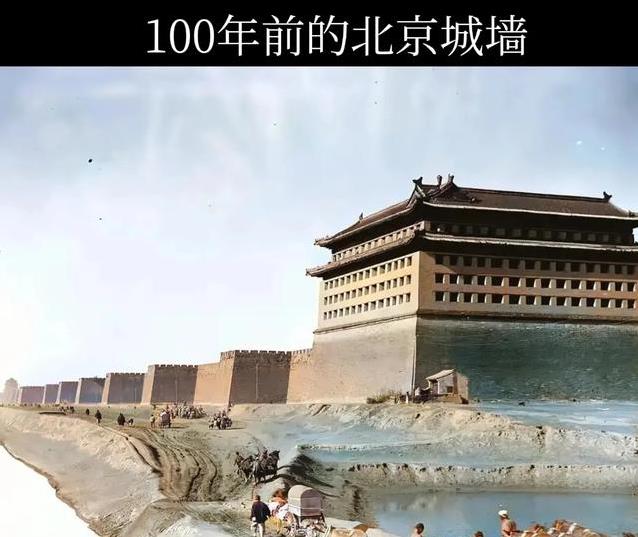

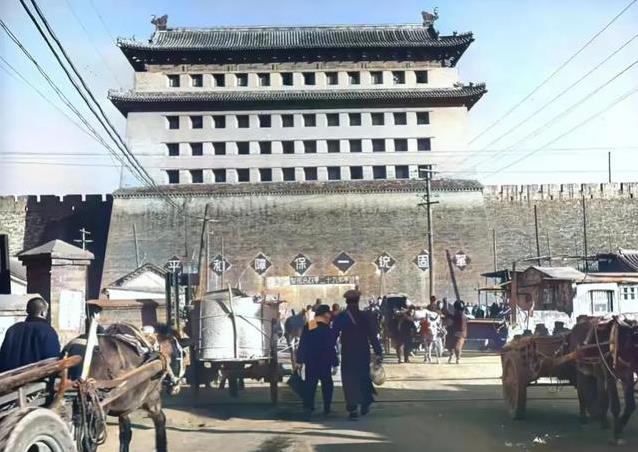

1923年的崇文门,城墙高大威猛,护城河边人来人往,热闹得像个大集市。那时候,北京城墙还屹立不倒,箭楼、角楼、瓮城样样齐全,透着一股古老的庄严。瑞典人喜龙仁来到这里,举起相机,拍下了这些让人心动的画面。

崇文门下,商队牵着骆驼,吆喝声此起彼伏。商人们为了生意,赶着货物从城门进出,城墙边的小贩摆摊卖水果、布匹,讨价还价的声音混着马蹄声,热闹非凡。这座城门,见证了多少人来人往,多少故事在这儿发生。

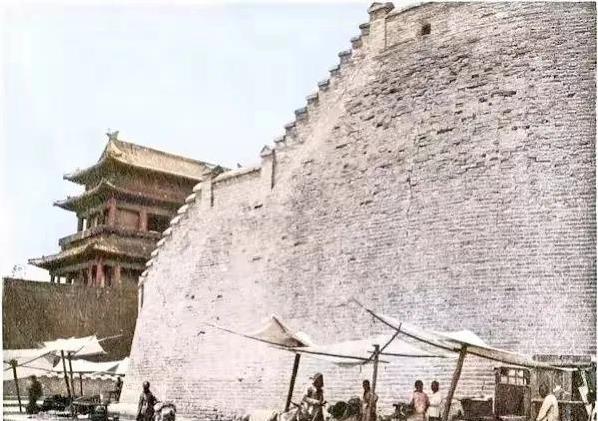

城墙的砖头虽然有些风化,但依然稳如泰山。为什么这么结实?因为古人用了“糯米灰浆”,这种黏合剂让砖头牢牢粘在一起,600多年都没塌。古人的智慧,真是让人佩服得五体投地。

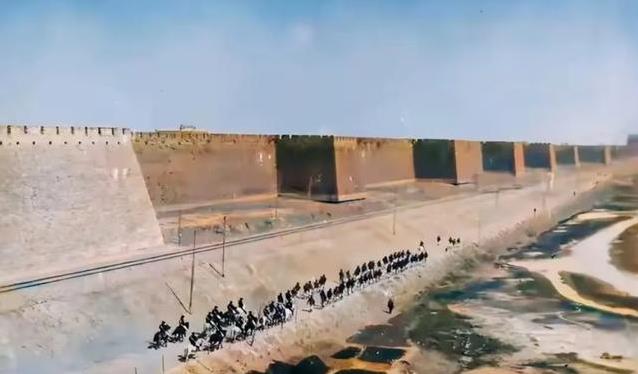

站在城墙边,能看到京张铁路的铁轨从箭楼下穿过。詹天佑为了不破坏古城墙,特意让铁轨绕了个大弯。这条铁路是中国的骄傲,连接了北京和张家口,方便了无数人的出行。铁轨和古城墙的搭配,像是新旧时代的对话,特别有意思。

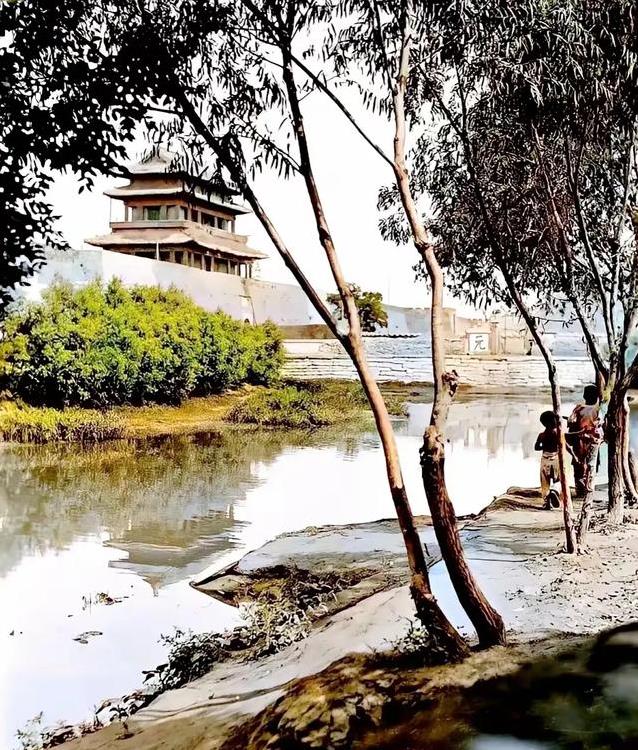

护城河边,一座石桥静静地躺在那儿,桥上雕着“蚣蝮”,那是镇水的神兽。河水清澈,偶尔有马车“哒哒”地过桥,河边还有漕工的家。他们靠水吃饭,日子过得简单却踏实。这样的生活,像不像咱们小时候村里那条小河边的光景?

朝阳门那边,更有意思。护城河里,一群大白鹅悠闲地游来游去。原来,清朝时候,朝阳门是“粮门”,附近有八大粮仓。仓管员养鹅不是为了好玩,而是防盗。鹅的警觉性高,一有风吹草动就“嘎嘎”叫,贼人根本不敢靠近。这招,简直比现代的监控还管用!

德胜门箭楼,气势最足。门的名字听着就霸气,“出兵必胜”,明成祖朱棣北伐、康熙平叛,都从这门出城。站在箭楼下,你能感觉到一股历史的厚重感,好像能听见当年的战鼓声。门口还有老式马车经过,车轮碾过石板路,发出“吱吱”的声音。

钟楼和鼓楼,是北京城的时间守护者。每晚七点,大鼓先敲,铜钟紧跟着响,108声,一声都不少。鼓声把夜晚分成五更,打更人提着铜锣,走街串巷,提醒大家时间。这样的场景,是不是有点像老电影里的画面,让人怀念?

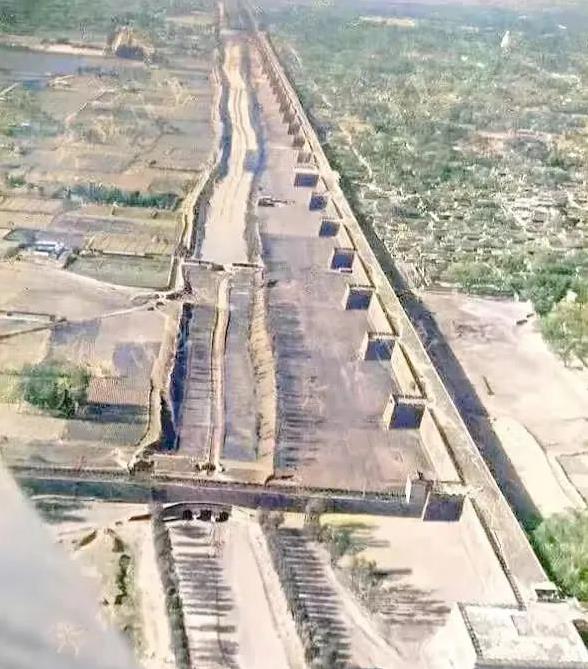

城墙顶上,宽得能并排跑四辆车。上面还架着电线杆,旁边街道上冒出了两三层的小洋楼。那时候,北京城已经在慢慢变现代,但古城墙还是主角,守护着这座城市的灵魂。喜龙仁的照片,把这些画面定格,让我们今天还能感受到那份震撼。

东直门外的护城河,河面宽阔,河边住着漕工。河上还有一座石桥,桥头的“东直门”三个大字,传说是明代严嵩写的,笔力苍劲。可惜,这座城门后来没了,只剩名字还在咱们嘴里流传。看到这些照片,真是让人有点唏嘘。

西直门的箭楼,600多年风雨都没能把它怎么样。城墙外是砖,里面是夯土,结实得像铁打的一样。可惜,1969年修地铁时,西直门一带的城墙和箭楼都被拆了。现在想想,要是能留下来,该多好啊!

朝阳门的故事,也挺让人感慨。这座门元朝时叫齐化门,是漕粮进出的要道。1956年,城楼拆了,两年后箭楼也没了。现在的朝阳门立交桥,就建在原来的位置上。城市在变,可那些老故事,还在照片里活着。

喜龙仁的镜头,还拍到了一个小朋友,戴着虎头帽,穿着虎头靴,笑得可甜了。如果他还在,估计都一百多岁了。这张照片,像是一个时间的窗口,让我们看到1923年的北京,不光有城墙,还有活生生的人和生活。

这些老照片,让人觉得北京的城墙不只是砖头和土堆,它承载了多少人的记忆,多少朝代的变迁。古人建城墙,是为了保护家园;今天我们看这些照片,是为了记住那段历史。城市在发展,有些东西没了,但那些故事,还在咱们心里。